DÜSEELDORF. Anlässlich einer Expertenanhörung im Landtag kritisiert der Verband lehrer nrw in einer Pressemitteilung das derzeitige Konzept der Qualitätsanalyse in Nordrhein-Westfalen. Es sei realitätsfremd, bürokratisch und inhaltlich bedenklich.

„Qualitätsanalyse ist ein wichtiges und sinnvolles Instrument. So, wie sie aber von der Landesregierung praktiziert wird, geht sie an der Unterrichtspraxis und an der schulischen Realität vorbei“, erklärt lehrer nrw-Vorsitzende Brigitte Balbach. „In der Regel kommen die Qualitätsprüfer der Bezirksregierungen für eine 20-minütige Stippvisite in den Unterricht, haken ihren Kriterienkatalog ab und besuchen dann die nächste Unterrichtsstunde. Das wirft bestenfalls ein Schlaglicht auf das Unterrichtsgeschehen und begünstigt inszenierte Vorführstunden, in denen gezeigt wird, was der Prüfer sehen will.“

Erschwerend komme hinzu, dass die Qualitätsanalyse für die Schulen mit enormem bürokratischem Aufwand verbunden sei. Schulleiter hätten berichtet, dass sie drei bis vier A4-Ordner Datenmaterial für die Qualitätsanalyse zusammenstellen mussten – vom Schulprogramm bis hin zu Konzepten für Sprachförderung, Leistungsbewertung, individuelle Förderung oder Vertretungsunterricht.

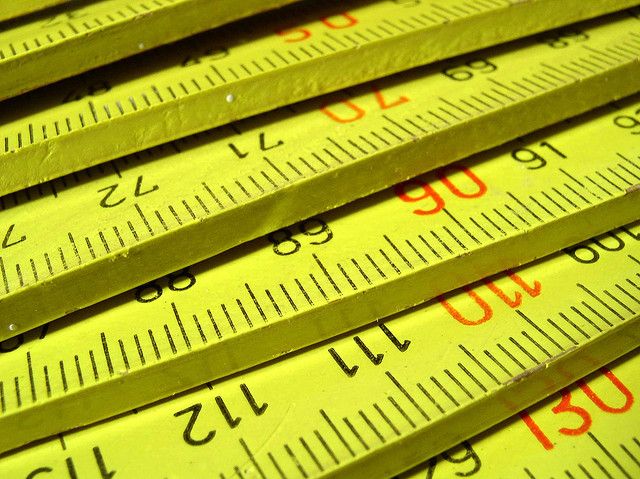

Neben diesen praktischen Problemen sei die Qualitätsanalyse auch inhaltlich bedenklich. Denn sie suggeriere, dass sich Unterrichtsqualität messen, standardisieren und katalogisieren lasse. Das sei falsch. Dieses aus der Wirtschaft entlehnte Verständnis von Qualitätsmanagement lasse sich nicht auf Schulen übertragen, weil Bildungsprozesse viel komplexer und wechselvoller seien als zum Beispiel ein robotergesteuerter Fertigungsablauf in der Industrie, der den immer gleichen Rahmenbedingungen unterliegt. Pädagogisches Handeln stehe vor immer neuen Situationen, die nicht durch standardisierte Methodentechnik beherrschbar seien, wie mehrere Bildungswissenschaftler in ihren Statements während der Anhörung deutlich gemacht hätten.

So bestehe die Gefahr, dass die Qualitätsanalyse zum politischen Steuerungsinstrument wird. Denn längst sei an den Schulen bekannt, dass die Prüfer zum Beispiel keinen lehrerzentrierten Unterricht sehen wollen, sondern beispielsweise Gruppenarbeit, selbstgesteuertes Lernen oder Kompetenzorientierung. Das seien Konzepte, die in der Bildungswissenschaft durchaus umstritten seien, die hier aber zum alleinigen Maßstab für Bildungsqualität erhoben würden.

„Die Qualitätsanalyse sollte grundlegend reformiert werden. Sie sollte die Möglichkeiten der Schulen zur Selbstevaluation stärken. Denn über die selbstverständlich bindenden Lernziele hinaus, die das Land in Form von Richtlinien, Lehrplänen und nicht zuletzt aus der Verfassung vorgibt, hat jede Schule andere Schwerpunkte, Stärken und Rahmenbedingungen. Um die sich daraus ergebenden Ziele zu erreichen, sind externe Kontrolle und Unterstützung außerordentlich wichtig“, betont Balbach. „Was die Lehrkräfte angeht: Wir brauchen kein Methodenkorsett, sondern eine Stärkung der pädagogischen Freiheit, die selbstverständlich pädagogische Verantwortung impliziert.“

Zum Beitrag: Kurth wirbt für Miteinander von staatlichen und freien Schulen – und für Frontalunterricht

Zum Beitrag: GEW empört: Bildungsministerin Ernst will «Schul-TÜV» wieder einführen

Titelbild: wilhei55 / Flickr (CC BY 2.0)