BRAUNSCHWEIG. Lautgetreues Schreiben (“Schreiben wie Hören”) steht in der Kritik, falsche Schreibweisen zu verfestigen – ein Trugschluss, wie Prof. Dr. Gudrun Spitta in dem folgenden Beitrag darlegt. Unsere Gastautorin zeigt, wie Lehrkräfte freies Schreiben erfolgreich im Unterricht umsetzen können. Der Text erschien zunächst in der Zeitschrift „Grundschule“.

Wie Forschungsergebnisse zeigen, erlernen Kinder auch Grammatik und Rechtschreibung einer Sprache über den Aufbau innerer Regelsysteme (Butzkamm/Butzkamm 2004; Brinkmann 2015; Tracy 2007). Für den Rechtschreiberwerb bedeutet dies, dass das kindliche Gehirn bereits zu Schulbeginn so arbeitet, dass es Rechtschreibstrukturen und -schemata eigenaktiv in der handelnden Auseinandersetzung mit Schrift entdeckt und erste innere Regeln speichert (Tracy 2002). Der Aufbau dieser inneren Regelsysteme geschieht zunächst weitgehend unbewusst. Erst im Laufe der Grundschulzeit verändert sich die Art der inneren Regelbildung zu einer Kombination aus unbewusstem und bewusstem Lernen, noch später zu einem intentional bewussten Vorgehen. Speziell bewirkt werden diese Konstruktions- beziehungsweise Lernprozesse durch frühes selbstständiges Schreiben in der lautorientierten „Kinderschreibweise“, kontrastiert mit dem Modell der „Erwachsenenschreibweise“. Die Regeln werden so nach und nach durch normorientierte unterrichtliche Angebote ausdifferenziert.

Analyse der Lautfolge

Mit der für das kindliche Gehirn charakteristischen Entdeckerlust finden Kinder bei ihren persönlichen Schreibversuchen als erstes das fundamentale Prinzip unserer Rechtschreibung heraus, die weitgehende Lauttreue unseres Schriftsystems. Sprachstatistisch belegt ist, dass als Basis unserer Orthografie immerhin 70 bis 80 Prozent unserer Wörter lauttreu verschriftet werden (Naumann 1989, 2015; Thomé 2011). In ihren frühen Wortkonstruktionen schreiben die Kinder nicht einfach „nach Gehör“. Sie setzen vielmehr ihren detektivischen Spürsinn ein, um die Lautfolge eines Wortes zu analysieren. Das geschieht, indem sie bei jedem Schreibversuch die für sie wahrnehmbaren Laute bewusst vor sich hinsprechen und dann nach einem möglicherweise ihnen bekannten passenden Buchstaben dafür suchen. Damit schulen die Kinder ihre phonologische Bewusstheit, die Fähigkeit zur Lautdiskrimination.

Der Beitrag enstammt dem Heft “Von der Leine lassen. Offene Lernformen sind umstritten – wie sie trotzdem Ihren Unterricht bereichern” der Zeitschrift Grundschule.

Hier können Sie das Heft bestellen oder einzelne Beiträge herunterladen (kostenpflichtig).

“Was ist guter Unterricht?” – diese Frage stand im Mittelpunkt der Meta-Meta-Studie des neuseeländischen Wissenschaftlers John Hattie, in der er unter anderem zu dem Ergebnis kam, dass Frontalunterricht besser wirkt als offener Unterricht. Trotzdem macht es aus Lehrersicht Sinn, den Unterricht zu öffnen. Das Heft stellt Chancen dieses Lehrprinzips vor – und zwar nicht bloß aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auch anhand praktischer Erfahrungen. Dabei liegt der Fokus sowohl auf verschiedene Organisationsformen wie dem jahrgangsgemischten Unterricht als auch auf unterschiedliche Fächer.

Die Befürchtung, Kinder prägten sich bei ihren ersten Schreibversuchen die noch unvollständige Schreibweise eines Wortes sofort ein, ist ein Trugschluss. Wenn Kinder ein Wort nur einmal schreiben oder sehen müssten und schon wäre die Rechtschreibung im Gehirn verankert, könnten wir uns das ganze Üben sparen, das Wortschatztraining, die Regelarbeit. Um überhaupt bis ins Arbeitsgedächtnis zu gelangen, muss ein Phänomen mindestens sieben Mal geübt worden sein, um über Ultrakurzgedächtnis, das temporäre Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu wechseln. Zur festen Verankerung bedarf es weiterer Aktivitäten (Schneider/Lindenberger 2016).

Das didaktische Prinzip „freies lautorientiertes Schreiben kontrastiert mit der Erwachsenenschreibweise“ bewirkt eine frühe eigenständige Fokussierung der Kinder auf die Rechtschreibnorm (Bruner 1973). Mit diesem Prinzip der Doppelschreibweise gestalten Sie den Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben besonders förderlich, denn:

- Das eigenständige lautierende Schreiben bewirkt eine intensive Schulung der phonologischen Bewusstheit durch die Kinder selbst.

- Durch die Präsentation der Erwachsenenschrift bietet es Kindern erste implizite sowie nach und nach auch erste explizite Rechtschreibimpulse.

- Die kindliche Aufmerksamkeit, die zunächst auf die lautorientiere Wortkonstruktion gerichtet ist, wird durch das Modell der Erwachsenenschreibweise von Beginn an auf die Normschreibweise gelenkt.

- Darüber hinaus lässt es die Kinder selbst die Vorteile einer geregelten Rechtschreibung erleben – nämlich die Lese- und Schreiberleichterung.

Lernpsychologisch wirkt sich dieses Vorgehen ebenfalls vorteilhaft aus. Wenn Kinder zur Schule kommen, haben sie fast alle ein gemeinsames großes Ziel. Sie wollen unbedingt – und dies möglichst gleich am ersten Schultag – Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, so wie die Großen es tun.

Wenn Sie in Ihrer Klasse bewusst die Bezeichnungen „Kinderschreibweise – Erwachsenenschreibweise“ verwenden, ist Kindern intuitiv klar, dass es noch viel zu lernen gibt, bis sie wie Erwachsene schreiben können. Wenn es gelingt, das eigene Lieblingswort oder sogar einen kleinen Satz in Kinderschreibweise lautorientiert so weit zu „verschriften“, dass Sie als Lehrerin den Inhalt erlesen können, ist das Erfolgserlebnis groß. Durch jede Erfahrung von Selbstwirksamkeit bekommt die Motivation, sich richtig anzustrengen, einen weiteren Schub (Bandura 1997).

Ein großer Vorteil der Arbeit mit freien Texten im Anfangsunterricht: Die eigenständigen Verschriftungen (Wörter, erste Mini-Texte) in Kinderschreibweise, zeigen Ihnen als Lehrerin sofort den Stand der inneren Regelbildung eines Kindes. Sie arbeiten auf diese Weise automatisch mit einer ständigen Lernstandsdiagnose. Da bleibt noch die Frage nach der Praxis: Wie fange ich am besten mit dem freien Schreiben im Unterricht an?

Anregungen aus der Praxis

In den Partnerklassen, in denen ich als Patenlehrerin selbst unterrichtete, gab es dafür typische Vorgehensweisen, die je nach Klassensituation individuell ausgeprägt waren. Im Zentrum stand jeweils das freie Schreiben. Mal wurde in Kombination mit Fibeln (z.B. Tinto, Konfetti) gearbeitet, mal wurden Erstlese-Schreibmaterialien (z.B. ABC-Lernlandschaft) benutzt. Oft wurden zum Schreiben einladende Projekte wie Briefe an ein Schulgespenst organisiert (Spitta 1994).

Einführung der Kinder- beziehungsweise Erwachsenenschreibweise: In vielen Klassen gab es zum Beispiel am ersten Schultag für jedes Kind als Geschenk „Das goldene Buch“, ein dickes, fest gebundenes Heft (DIN A4) mit goldenem Umschlag und dem Namen des Kindes darauf. Jeden Tag gab es mindestens zehn Minuten Zeit, um individuell etwas in dieses Tagebuch einzutragen. Viele Kinder schrieben den eigenen Namen; andere malten ihr Haustier oder ein Spielzeug und wollten sich das dazu passende Wort – oft zum farbfreudigen Nachziehen – vorschreiben lassen. Die Lehrerin sprach dann von „Erwachsenenschrift“. So war der Begriff den Kindern schnell vertraut. Sie wurden ermuntert, auch bereits bekannte Buchstaben, Wörter oder kleine Sätze in das Tagebuch in „Kinderschrift“ einzutragen. Der Begriff war für die meisten Kinder selbsterklärend. Die erste große Herausforderung für alle Kinder war, ein eigenes Lieblingswort in Kinderschrift in das Tagebuch einzutragen und dazu zu malen. Auf Wunsch schrieb die Lehrerin die Version in Erwachsenenschrift daneben. Manche Mädchen befürchteten Fehler zu machen, konnten aber mit dem Hinweis auf das Angebot der Erwachsenenschreibweise ermutigt werden. Den Lehrerinnen und den Kindern war es wichtig, sämtliche Arbeitsergebnisse beziehungsweise -blätter, ergänzt durch die Erwachsenenschrift, in das Tagebuch einzukleben. Im täglichen Abschlusskreis lasen die Kinder stolz ihr selbst geschriebenes Wort oder den Satz der Klasse vor.

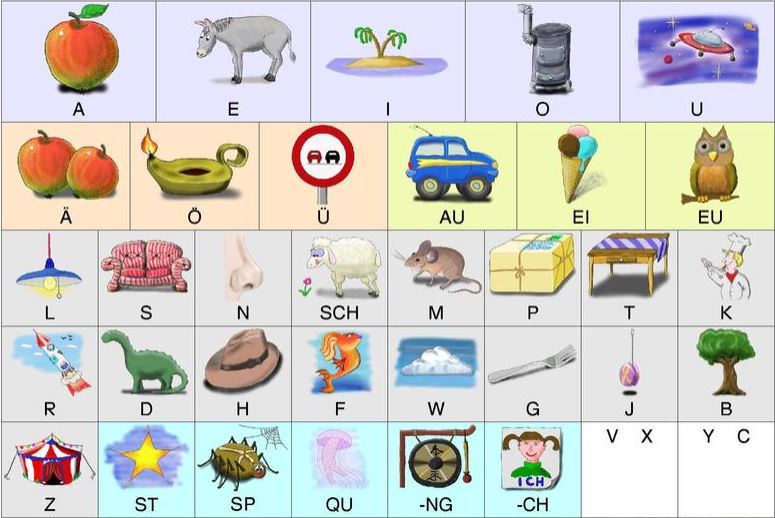

Arbeit mit Anlauttabellen: Daneben wurden in den meisten Klassen kommerzielle beziehungsweise gemeinsam mit den Kindern im Unterricht erstellte Anlauttabellen eingeführt.

Einführung von Buchstaben-Laut-Beziehungen: Die meisten Kolleginnen führten jede Schulwoche zusätzlich Buchstaben-Laut-Beziehungen ein, um sicher zu sein, dass alle Kinder die wichtigsten Verbindungen bewusst speichern konnten. Dabei hatte es sich bewährt, die Buchstaben-Lauten-Beziehungen möglichst entsprechend den Wünschen der Kinder zu erarbeiten.

Arbeit mit der Fibel: Wenn es Fibeln in der Klasse gab, wurden sie auf eher unkonventionelle Weise benutzt. Sie kamen dann als eine Art individuelles Lesebuch zum Einsatz. Grundsätzlich blieb die Fibel in der Schule. Wer aber zu Hause darin lesen wollte, durfte sein Exemplar „ausleihen“, das motivierte außerordentlich. Am Tag der Rückgabe berichteten die Kinder von ihren „Entdeckungen“ wie zum Beispiel wiedererkannte Buchstaben, Wörter, Sätze. So erhielt die Fibel einen positiven Status als „Objekt der Lesebegierde“.

Erste Bücherprojekte: In allen ersten und zweiten Klassen wurden – oft in Verbindung mit dem Sachunterricht oder nach Theater-, Zoo- oder Ausstellungsbesuchen – Projektbücher erstellt. Besonders beliebt war das „Fotobuch: Das sind wir“. Die Kinder wurden bei Aktivitäten im Unterricht fotografiert und die Fotos ausgedruckt. Das Foto befand sich jeweils in der oberen Hälfte des Bogens, in der unteren Hälfte beschrieben die Kinder, was sie auf dem Foto taten. Auf der gegenüberliegenden Seite stand jeweils in Erwachsenenschrift der „übersetzte“ Text. So entstanden alle diese Bücher in Doppelschreibweise.

Stolz lasen die Kinder ihre eigenen und die Texte der anderen Kinder. Sie machten dabei schnell die Erfahrung, wie viel leichter es war, diese Texte in der Übersetzung in Normorthografie zu lesen. „Erwachsenenschreibweise ist viel einfacher!“ war eine typische Kinderäußerung dazu.

Routine entwickeln durch Üben: Die notwendige Routine entsteht durch implizites und explizites Üben, so, wie es sich aus den eigenen Wörtern und freien Texten der Kinder ergibt. Geübt wird täglich, mal nebenbei, dann wieder bewusst handelnd (Oerter 2006). Von Anfang an entstehen beim freien Schreiben implizite und explizite Impulse durch die Doppelschreibweise:

- Ergänzend zur eigenen lautierenden Verschriftung wurden die Kinder täglich mit der Erwachsenenschreibweise und dadurch mit orthografischen Strukturen konfrontiert.

- Zusätzlich wurden Buchstaben-Laut-Beziehungen eingeführt.

- Darüber hinaus wurden die Kinder ermuntert, die eigene Schreibweise mit der der Erwachsenen zu vergleichen.

- Wenn sie mochten, konnten sie die Erwachsenenschrift in ihr Tagebuch übertragen.

- Hierbei war es wichtig, behutsam vorzugehen, den Charakter der Freiwilligkeit zu bewahren, um die Schreiblust der Kinder nicht zu blockieren.

Tafelanschriften: Es hat sich bewährt, Tafelanschriften als Lernimpulse für erste Rechtschreibgespräche zu nutzen. So wird zum Beispiel das Anschreiben des Tagesplans für die Kinder zum modellhaften Lernangebot nach dem Morgenkreis. Nach und nach wird dieses Ritual in eine Mitdenksituation verwandelt, in der Sie als Lehrerin Ihren Schreibfluss an geeigneten Stellen unterbrechen und sich fragend an die Kinder wenden: Welcher Buchstabe kommt jetzt? Wenn auf die Antwort jeweils Fragen folgen, wie „Woher weißt du das?“, „Wie hast du das rausgekriegt?“, ergeben sich erste gemeinsame Rechtschreibgespräche. Dabei „informieren“ die sprachlich versierteren Kinder die anderen auf Augenhöhe über ihre Rechtschreibstrategie!

Arbeit mit einem Grundwortschatz – Annäherung an explizites Üben: Als unerlässliche didaktische Säule kommt nach den ersten Schultagen das Arbeiten mit einem Grundwortschatz beziehungsweise einem Modellwortschatz hinzu, der Rechtschreibstrukturen verdeutlicht. Das stellt für die Kinder eine erste Situation dar, in der sie explizit üben. Das Eintragen eines ersten Wortes in das Tagebuch, natürlich das Wort „Ich“, war bei vielen unserer Kinder fast ein „heiliger Akt“. Kinder, die sich nicht trauten, bekamen das Wort hauchdünn gepunktet vorgeschrieben und konnten so die Buchstaben nachziehen. Da viele Kinder Schule mit Hausaufgaben verbinden, durften sie als freiwillige Hausaufgabe das Wort noch ein- bis dreimal in das Tagebuch schreiben.

Arbeit mit einem Grundwortschatz – explizites Üben im klassischen Sinne: So wurde in den folgenden Monaten gemeinsam der Modellwortschatz aufgebaut. Die Vorschläge für die Wörter kamen von den Kindern. Da wurden Wörter wie Hamster, Katzen, Piloten, Hubschrauber, Roboter, Lilifee, Lego, Playmobil gewünscht – vor allem Nomen. Auch die Lehrerin durfte Wörter vorschlagen, wodurch wichtige Wörter des offiziellen Grundwortschatzes – vor allem Verben und Funktionswörter – hinzukamen. Dabei wurden Buchstaben gezählt, die Häufigkeit einzelner Buchstaben ermittelt, eine Silbengliederung erprobt, besondere Kombinationen von Buchstaben entdeckt und Merkideen sowie farbige Merkhilfen gesammelt. Geübt wurde unter anderem mit den üblichen 5-Wörter-Karteien plus dem ABC-Heft, mit Partnerübungen wie der Rechtschreibpolizei, mit Lernspielen wie Schreiben mit geschlossenen Augen, dem Finden eines „Kuckuckseis“.

Umgang mit Techniken, Strategien und Regeln: Es ist sehr förderlich, mit Kindern recht früh ein sinnvolles Abschreibritual zu erarbeiten, das ihnen hilft, sich beim Abschreiben eines Wortes oder eines Satzes auf die Rechtschreibung zu fokussieren. Besonders gut eignet sich dafür die Vier-Schritte-Methode:

- lesen, dabei besondere Merkmale der Schreibweise benennen,

- merken der Schreibweise mit ihren Besonderheiten,

- schreiben auf einem Übungszettel,

- vergleichen mit dem Modellwort, übertragen der korrekten Schreibweise in das Tagebuch.

Arbeit mit Rechtschreibkonferenzen: Bei denen geht es um das gemeinsame Entdecken und Formulieren von Regeln, Strategien und Kategorien (z.B. Nachschlagen, Verlängern, Eselsbrücken). Eingebaute Irritationen, sogenannte Kuckuckseier, wie abweichende Schreibungen, grammatische Unstimmigkeiten, wirken wie ein stiller Impuls und aktivieren die Rechtschreibdetektive. Bemerken die Kinder nicht gleich die Besonderheit, reicht meist ein Impuls als Sprechanlass wie: „Euch fällt bestimmt etwas auf.“ Erkenntnisse oder Regeln formulieren die Kinder dann selbst – in ihrer Sprache. Die Kinder unserer Klassen fanden es großartig, wenn sie die jeweilige Regel der Lehrerin diktieren konnten. Regeln lassen sich in einer Kiste aufbewahren oder an der Klassenwand festhalten.

Prof. Dr. Gudrun Spitta war Lehrerin an Berliner Grund- und Hauptschulen. Sie wirkte danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Pädagogischen Zentrum in Berlin als Referentin für Deutschdidaktik Sie promovierte zu Fragen der Schriftaneignung. Anschließend folgte eine Berufung an die Universität Kassel auf die Professur „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur / Primarstufe“ und später eine Berufung mit der gleichen Denomination an die Universität Bremen. Dort wurde sie im Jahr 2010 pensioniert.

Literatur:

- Bandura, A.: Self-Efficacy. New York, 1997.

- Brinkmann, E.: Richtig schreiben lernen nach dem Spracherfahrungsansatz. In: Brinkmann, E. (Hrsg.): Rechtschreiben in der Diskussion. Frankfurt, 2015.

- Bruner, J.: Der Akt der Entdeckung. In: Neber, H. (Hrsg.): Entdeckendes Lernen. Weinheim, 1973/2000.

- Butzkamm, W./Butzkamm, J.: Wie Kinder sprechen lernen. Tübingen, 2004.

- Naumann, C. L.: Das Lesen bestimmt das Schreiben – rundum? In: Brinkmann, E. (Hrsg.): Rechtschreiben in der Diskussion. Frankfurt, 2015.

- Naumann, C. L.: Gesprochenes Deutsch und Orthographie: Linguistische und didaktische Studien zur Rolle der gesprochenen Sprache in System und Erwerb der Rechtschreibung. Frankfurt, 1989.

- Oerter, R.: Implizites Lernen beim Sprechen, Lesen und Schreiben. In: Unterrichtswissenschaft, Zeitschrift für Lernforschung, 3.VJ. D6726, 2006.

- Schneider, W./Lindenberger, U. (Hrsg.): Entwicklungsspychologie. Weinheim, 2016.

- Spitta, Gudrun: Kinder schreiben eigene Texte in Klasse 1 und 2. Berlin, 1983/1994.

- Thomé, G.: ABC und andere Irrtümer über Orthografie, Rechtschreibung, LRS/Legasthenie. Oldenburg, 2011.

- Tracy, R.: Deutsch als Erstsprache. Was wissen wir über die wichtigsten Meilensteine des Erwerbs? Stuttgart, 2002.

- Tracy, R.: Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können. Tübingen, 2007.

Na wie ich immer sage: Es gibt für alles ein Publikum und für jede Meinung das passende Argument !

Oder wie ich zu dem anderen Beitrag heute schrieb: Es ist zwar einerseits von oben (Politik) den Grundschulen verordnet, aber es wird durchaus auch (von Grundschullehrern) verteidigt.

Frau Spitta beruft sich ausgerechnet auf Günther Thomé,

einem Kritiker der unkritischen Anwendung der bebilderten Anlaut-Tabellen ,

und sie benennt sein Buch “ABC und andere Irrtümer über

Orthographie, Rechtschreiben, LRS/Legasthemie” als Quelle für ihre unhaltbare Behauptung,

dass 70- 80 % der deutschen Wörter lautgetreu wären.

Dieser beschreibt dort aber, dass mindestens 50 % der deutschen Wörter den Schwalaut-e enthalten, darüberhinaus existieren neben den Hauptgraphemen ,

z.B. ie ,zahlreiche Orthographeme wie i, ieh,ih für den Langvokal i.

Oder K und Ch, oder o,oo,oh etc.

Gut,dass diese Dame pensioniert wurde. Ihre Beschreibung zeigtdas gesamte Repertoir der methodischen Vorgehensweisen auf, welche sich auf die hiesigen Grundschüler so disaströs auf deren Schreib- und Lesefähigkeiten so negativ ausgewirkt haben.

Wären es nicht Bremen und Berlin, die Städte in denen Frau Spittas Methoden eine sehr breite Anwendung finden und die jetzt derart schlecht bei der IQB-Studie Abschnitten.

Da kann man den Anhängern dieser Methoden nur ironisch zum Erfolg gratulieren.Eigrn Initiativen und selbst motivierendes Lernen des Kindes von ersten Schultag an.

Lehren werden aus diesem Desaster sowieso nicht gezogen.

Es gilt wieder noch mehr offene Unterrichtsmethoden zu kreieren und die zu etablieren.

Womit belegen Sie denn, dass in HB und BB die Methoden von Spitta eine breite Anwendung finden?

Ich wäre weitaus vorsichtiger, Aussagen zu Ursachen und Wirkungen zu treffen, ohne weitere Faktoren in den Blick zu nehmen. Aber mit Empirie kennen Sie sich sicherlich weit besser aus.

Auf Empirie, also Erfahrungslehre ohne wissenschaftliche Methodik und berufen sich die Anhänger der Reformpädagogik,wie Brügelmann.

Und für mich besteht da schon ein Zusammenhang zwischen erforschenden Lernen und den nachgewiesenen Misserfolgen in den IQB- und anderen Studien. Sie begründen doch ebenso wie die kultusministeriellen Vorgaben diese so betriebenes Individualisierung des Unterrichts mit der Heterogenität der Schülerschaft.Und das Ergebnis dieser wenig interaktiven Unterrichtsmethoden zwischen Lehrer und Schülern sind diese miserablen Ergebnisse.

Aber Kopf hoch, man wird sich wieder Herauswinden,die Methodik schön reden und noch mehr Öffnung des Unterrichts fordern.

Ihre 1:1-Zuordnung ist mit zu simpel.

Es ist so einfach, Haarspalterei über Methoden zu betreiben.

Dann muss man sich wenigstens mit den wirklichen Bedingungen an Schulen nicht beschäftigen und auch kein Geld investieren.

Natürlich kommt verschlimmbessernd die vermurkst Inklusive,zunehmend eigen initiatives,

selbsterforschendes Lernen bei zunehmender Streubreite der Leistungsfähigkeit der Schüler hinzu.Wo wird man da als Schüler noch emotional angesprochen? Gruppenarbeit, Freiarbeit , Wochenarbeit, alles in großen Maße angewandt , bewirkt auch nicht gerade schnelle Lernzuwächse und das gibt es dann auch noch in Förderschulen.

Inklusion statt Inklusive

Wieder ist mir die 1:1 Zuordnung zu simpel.

Der Einsatz von selbstentdeckendem Lernen und die “zunehmende Streubreite der Leistungsfähigkeit” sind wiederum 2 verschiedene Sachen, die nicht unmittelbar Ursache und Wirkung sein müssen.

Auch verstehe ich nicht, warum man bei Unterricht mit selbstentdeckendem Lernen nicht emotional angesprochen sein soll. Dass Kinder selbstständig oder in Gruppen selbst entdeckend lernen steht nicht im Widerspruch dazu, sie emotional anzusprechen, sie zu begeistern, ihnen Inhalte zu vermitteln. Statt eines Berieselns ist man bemüht, die Kinder aktiv werden zu lassen, statt einer Lehrervorführung probieren Kinder es selbst aus.

Dass z.B. Gruppenarbeit mehr Zeit benötigt als ein frontaler Vortrag zum gleichen Thema, mag ich gern einsehen, die Ziele sind in dem Moment aber in der Regel auch breiter gestreut. Es geht nicht allein um Zuhören, sondern um Lesen (Leseförderung), Austausch/Gespräch zu Inhalten, Formulieren und Vorstellen der Ergebnisse. Das kann man schon in sehr kleinem Rahmen mit sehr einfachen Aufgaben beginnen.

Ob die Lernzuwächse schneller oder langsamer sind, kommt ansonsten m.E. auf viele weitere Umstände an. Bei einigen Kindern in meinen Lerngruppen ist der Lernzuwachs generell sehr langsam. Sie bearbeiten im Arbeitsplan die grundlegenden Aufgaben. Andere erhalten viel weitreichendere Aufgaben und freuen sich unbändig, dass sie nicht nur einfaches machen müssen oder dürfen. Konkret: während die einen zum x. Mal das Einmaleins üben, beschäftigen sich andere mit Fibonacci, Römischen Zahlen u.a.

Nach ähnlichem Prinzip funktioniert Freiarbeit: Kinder, die etwas leisten möchten, können dies tun, andere üben in den Feldern, in denen Übung notwendig ist. Freiarbeit braucht ein breit aufgestelltes Materialangebot im Klassenraum sowie Hilfe seitens der Lehrkraft, die Kinder zu fördern oder zu fordern. Das verstehe ich unter Lernbegleitung. Im übrigen braucht das aber jeglicher anderer Unterricht auch. Als Lehrkraft muss ich im Blick haben, wer welche Aufgaben allein lösen kann und wer Hilfe benötigt. Gleiches zur gleichen Zeit funktioniert nicht.

Eine “1:1 Zuordnung”, wie Sie das nennen, kann ich nicht erkennen, es sei denn, ich wollte es unbedingt.

Für mich handelt es sich bei Herrn v. Lintig um Kritik an einer überhand nehmenden Lernmethode, die den Lehrer zunehmend zum Lernbegleiter statt Unterrichtenden macht. Diese Entwicklung halte auch ich für bedenklich.

Bei Ihren Ausführungen, Palim, habe ich zwar den Eindruck, dass Sie viel zum heutigen Unterrichtsgeschehen sagen, Negativurteile aber scheuen und Bedenken anderer abzuwehren oder zu zerstreuen versuchen.

Sie lenken den Blick auf dieses und jenes, finden alles irgendwie berechtigt und sinnvoll und haben höchstens an der mangelnden Hilfe bei der Inklusion oder der zu niedrigen Besoldung der Grundschullehrer etwas auszusetzen.

So viel Opportunismus sagt mir nicht mehr viel.

Wenn ich mir dann bei ansehe, wie unwirksam diese oben aufgeführten Methoden sind,alle liegen deutlich unter 0,2 b, bei einem Durchschnittswert von 0,4, dann bewegt sich Wirkung auf den Lerneffekt der Schüler im Bereich von einem Zeitvertreib, bzw reiner Beschäftigung.

Arbeitet der Lehrer mit den Schülern interaktiv im modernen Frontalunterricht, so ist die Lerneffektivität deutlich größer und von einer Berieselung kann wohl keine Rede sein.Sie beschönigen ständig offene Unterrichtsmethoden und kritisieren Lehrer gesteuerte Unterrichtsmethoden.

Bremen und Berlin sind verglichen mit Schleswig-Holstein,Bayern und Sachsen schon eine Ausnahmeerscheinung in unserer Bildungslandschaft.

Die B-Länder waren die ersten, welche auf die Reformpädagogik nach Brügelmann setzten,danach kam NRW dran und richtig erfolglos stellt sich diese Methodik in Baden-Württemberg dar.

Frau Prof.Brinkmann sitzt ja schon in Schwäbisch-Gmünd zusammen mit Frau Vorster im Sattel, und Dir Lohrbeeren wurrden soeben geerntet

,

Die vielen Fehler bitte ich zu entschuldigen, aber dieses Handy ist suboptimal.

Dafür beziehen Sie alles auf Brügelmann und Rechtschreiben und nehmen die Bedingungen gar nicht mehr in den Blick.

Zahlen, die sie beibringen, sind aus der Hattie-Studie, die ein Sammelsurium beleuchtet, sodass man erst hinterfragen muss, aus welchen Studien denn diese Ergebnisse abgeleitet werden, aktuelle (und) deutsche Klassen sind in der Bewertung gar nicht mit einbezogen.

Und letztlich: Wir alle haben gähnend langweiligen Frontalunterricht kennen gelernt, manchmal vielleicht auch anderen. Mit jeder Methode kann man an Kindern vorbei arbeiten, wenn man diese nicht mehr im Blick behält. Und wenn man sich wirklich um Kinder kümmert, werden LdS und Gruppenarbeit etc. sicherlich nicht “Zeitvertreib” sein. So oder so muss man mit Kinder “interaktiv” arbeiten, das ist aber auch bei Gruppenarbeiten oder LdS nicht ausgeschlossen, auch wenn es hier immer wieder so dargestellt wird.

Dazu kommt, dass ich nicht erkennen kann, dass eine Methode überhand nimmt, sondern, dass ich erkenne, dass es hier so dargestellt wird, als SEI es so … die Lehrkräfte aus verschiedenen Bundesländern und Regionen bestätigen aber alle, dass sie gar nicht danach arbeiten. Dennoch wird immer wieder behauptet, diese eine Methode wäre es, die nur noch im Unterricht zur Anwendung käme, Lehrkräfte würden SuS mit AB allein lassen und ohnehin sei das alles Schuld an schlechteren Ergbnisse … auch in Fächern wie Mathe, auch in Regionen, in denen LdS gar nicht eingesetzt wird. Diesen Kausalzusammenhang verstehe ich schlicht weg nicht.

Dass ich den Blick auf “dieses und jenes” richte, liegt daran, dass Methodenvielfalt von Nöten ist und man nicht die eine heilsverkündende Methode finden wird, schon gar nicht in einem Unterricht, der ebenfalls nicht auf häusliche Nachhilfe in 1:1-Schüler-Lehrer-Relation erfolgt, sondern mit vielen Schülern in einem Klassenraum mit einer Lehrkraft. Das Problem ist nicht so einfach, wie manche hier glauben machen wollen, auch wenn es am heimischen Küchentisch alles so genial verläuft. DA aber sind die Bedingungen eben auch andere, auch wenn diese nicht in den Blick genommen werden wollen.

Die Hattie-Studie gefällt Ihnen offensichtlich nicht, Palim. Sie begründen das mit einem “Sammelsurium”, das beleuchtet werde, “sodass man erst hinterfragen muss, aus welchen Studien denn diese Ergebnisse abgeleitet werden.”

Was Sie “Sammelsurium” nennen, bezeichnen andere als besonders aufwändiges Sichten und Auswerten anderer Studien, was mehrere Jahre in Anspruch genommen hat.

Ich vermute, dass Ihnen in der Hattie-Studie einfach nur die positive Bewertung des Frontal- oder besser gesagt, des lehrerzentrierten Unterrichts nicht gefällt. Zu ihm sagen Sie dann ja auch: “Wir alle haben gähnend langweiligen Frontalunterricht kennen gelernt.”

Mit “wir alle” wäre ich vorsichtig. Die Vereinnahmung aller für die Darstellung der eigenen Meinung als allein maßgeblich und gültig, gilt nicht als seriöses Argument, sondern eher als Griff in die Trickkiste.

Die Hattie-Studie ist eine Metastudie. Hattie hat also keine eigenen Daten erfasst sondern vorhandene ausgewertet. Diese Datensätze stammen überwiegend aus dem anglo-amerikanischen Raum. Da die Daten aufgrund vorhandener Strukturen auch bezüglich der vorhandnen Klassengrößen erhoben worden sind, ließ sich im Rahmen der Studie schlussfolgern, dass die Klassengröße keinen wesentlichen (signifikanten) Einfluss auf die untersuchten Parameter hat.

Es gibt auch andre Studien, die ebenfalls zeigen, dass eine Absenkung des Klassenteilers auf 20 SuS keinen Einfluss hat. Es ist also egal, ob eine Klasse 20 oder max. 34 SuS (Klassenteiler an GY und für E-Kurse an GeS in NRW) hat. Die gleichen Studien zeigen aber sehr wohl auf, dass die untersuchten Parameter (Lernzuwachs etc.) ab einer Klassengröße von weniger als 16 SuS erheblich (signifikant) ansteigen.

Ach, das waren noch Zeiten. Da hat OMG doch mal eine Hauptseminararbeit bei Fr. Spitta schreiben dürfe. Auch wenn ANNA es nicht glauben wird.

Kinderschrift vs. Erwachsenschrift

Frau Spitta: Es kursieren Gerüchte, dass es sowohl den Lehrern wie den Eltern verboten wird, Schreibweisen zu korrigieren.

Stimmt das, und wenn ja, wozu soll das nun gut sein?

Beim kleinen Einmaleins wird das Korrigieren ja wohl noch erlaubt sein?

Und was ist mit Dialekten? Das Wort “ich” kann ja auch als “i” oder “ick” ausgesprochen werden, “ein ” als “een” oder “oi”, “weißt du” als “weeste” oder “weischt” usw. usw.

In der Deutsch-Schweiz lernen die Kinder in der Schule Deutsch wie eine Fremdsprache. Sollen wir uns daran orientieren?

Frau Spitta,es werden bei der Einbeziehung des Schwalautes maximal 7 % der deutschen Wörter lautgetreu geschrieben.Iher linduistischen Kenntnisse scheinen mir stark eingeschränkt zu sein.

Es ist schon richtig ,dass Kinder beim Erlernen des Schreibens ohne direkte Instruktion durch den Lehrer eigene orthographische Strategien bzw eigene Regelwerke entwickeln, um zu schreiben. Das ist bei jedem Lernvorgang des menschlichen Gehirns der Fall, das es sich zur orientierung algoritmische Strategien werden. Diese verankern sich dann , so dass es später , nach längerer Anwendung dieser Strategien ,zur synaptischen Fixierung kommt.

Somit erklärt sich auch,dass die Kinder 70-80 %der Wörter nach lautorientierten eigenen Regeln verschriftlichen.

Probleme auf diese Weise, der lautorientierten Methode, sich die Schriftsprache anzueignen, haben Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen

(z.B. Mittelohrerguss, Reizleitungsstörungen des Hörnerven,

den Folgen chronischer Mittelohrergüsse mit Schäden an den Gehörknöcheln),

Kinder mit einer vom Dialekt gefärbten Sprache,

Kinder mit einer Sprachentwicklungsverzögerung,

Schüler aus einem an Sprache armen Milieu,

Kinder mit einer weitgehend durch eine Fremdsprache geprägtes Elternhaus, sowie Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen(Trisomie 21, Autismus etc).

Diese Personengruppe mit einer bebilderten Anlaut-Tabelle sich selbstständig das Schreiben und Lesen beizubringen dürfte wenig erfolgversprechend sein.

Durch das Training mit der Anlaut-Tabelle werden nur die langen Vokale trainiert, die Beachtung des Schwalautes-e und der anderen kurzen Vokale wird vernachlässigt,

so dass sich eigenartige Lesehörproben der Schüler ergeben, die gerade bei einem fremdsprachigen Hintergrund nicht gerade das Lesen zu Erlernen begünstigen,

da die akustische Gegenkontrolle aus dem Hörgedächtnis den Kindern fehlt.

Hält man sich dann noch vor Augen, dass nur ca. 7 % der deutschen Wörter lautgetreu geschrieben werden, so wird die besondere Bedeutung linguistisch gut geschulter Lehrer deutlich. Diese dienen als wichtigste Vermittler beim Spracherwerb, aber auch beim Schriftsprach- und Leseerwerb der Schüler und diese ermöglichen es erst durch ihre Kenntnisse über diese Zusammenhänge einer nicht 1:1 bezogenen Graphem-Phonem-Beziehung, das Kinder die richtigen Grapheme verwenden. Unterlassen diese das,so ergeben sich die bekannten Probleme im Schriftspracherwerb mit einer langanhaltenden Konstanz zum Teil kryptischer Schreibweisen der Schüler.

Bei der Vermittlung orthographischer Kenntnisse erweist es sich aus meiner Sicht als vorteilhaft den Schülern die zweisilbige Struktur deutscher Wörter zu vermitteln, welche nach Frau Prof.Röber in drei Häsertypen eingegliedert werden können und so den Kindern bei der Lösung orthographischer Problemezu helfen.

Haus A z. B. Hü te langer Vokal bei offener erster Silbe

Haus B z.B Hüf te, kurzerVokal 1. Silbe durch Stopperkonsonant

Haus c z.B. Hütte, kurzer Vokal 1. Silbe mit einem Rhythmuswechsel des Wortes zur 2.Silbe.

Grundsätzlich enthalten alle deutschen Wörter inder Endsilbe den Schwalaut-e. Spricht das Kind Messa soll es Messer schreiben. Mit der lautsprachigen Eingliederung der Wöter in die jeweilige Häuser gelingt es das Problemder Doppelkonsonante zu lösen.

Also heißt es Hü te oder Hütte, Qua len oder Quallen ,könen oder könnnen,

re nen oder rennen.

Zeile 6 ausbilden werden

Rechtschreiben lernen beinhaltet auch die strukturierte Vermittlung von Regelwissen an den Schüler durch den Lehrer.

Sie erfinden das Rad nicht neu. Alles, was Sie schreiben (bis auf die genauen medizinischen Hintergründe), ist bekannt.

Vielleicht etwas aus der “Geschichte”, auch Bayern ging an den Neuerungen nicht ganz vorbei.

Vor 17 Jahren, im Jahr 2000, hat man bei uns den Vorgängerlehrplan zum heutigen eingeführt. Ich kann mich noch relativ genau erinnern, was man uns zu den neuen Konzepten – das war das Vorstellen der Anlauttabelle z.B. oder das “Schütteln” in Mathematik bis 10 – gesagt hat. Ganz neu war der “Individualisierunggedanke” und die “neue Sicht zum Fehler” als Möglichkeit etwas daraus zu lernen.

Kinder würden mit besseren Voraussetzungen zur Schule kommen, deshalb würde man “höher” einsteigen. Das belegte man mit Untersuchungen. Gut Begabten wäre es bei dem langsamen Leselernprozess in der Schule langweilig, deshalb könnte man sie differenziert mit der Anlauttabelle weiterbringen. Das Problem war nämlich zur Jahrtausenderwende, dass sich die Guten tatsächlich langweilten und man keine so richtigen Konzepte hatte, wie man sie weiterbringen konnte. Ebenso wäre das “Schütteln” der Zahlen ein höherer und differenzierterer Einstieg. Damals, als der 2000er Lehrplan eingeführt wurde, dachte ich, da hat die Lobby der Höherbegabten ihren Einfluss geltend gemacht und ich war nicht die einzige, die so gedacht hat.

Viele KollegInnen sind von dem zufälligen Schütteln bis 10 schnell wieder abgekommen, weil dies eben nicht die Grundlagen gelegt hat. Die Anlauttabelle wird ebenfalls nur reduziert für die, die schneller Buchstaben kennenlernen wollen, eingesetzt. Ansonsten läuft ein ganz normaler Grundlagenunterricht.

Bei uns hat sich das “Schütteln” 😉 durchgesetzt, die Anlauttabelle aber nicht.

Anderes ist aber seit 2000 durchaus in den Lehrwerken angekommen. Während zuvor die Buchstabenreihenfolge in den Fibeln quasi beliebig war, ist jetzt die Reihenfolge der Buchstaben in den meisten Fibeln erheblich sinnvoller (die häufigsten zuerst, Plosive später).

Während die phonologische Bewusstheit am Rande eine Rolle spielte, ist sie jetzt Grundlage in der vorschulischen Sprachförderung und wird auch in Fibeln verstärkt aufgenommen.

Auch Silben waren um 2000 kaum in Fibeln abgebildet, sind inzwischen eigentlich in jedem Lehrwerk vorhanden.

Danke Ihnen beiden für die informativen Beiträge.So gesehen unterscheiden sich die Methoden in den einzelnen Bundesländern anscheinend schon deutlich voneinander,die Ergebnisse bei den Tests aber sicher entscheidend ist für mich das Engagement der Lehrer ,sekundär der Einfluss der Eltern,da. diese sich zunehmend aus ihrer Verantwortung stehlen und zunehmend mehr eigene Pflichten auf die Lehrer übertragen, weil diese nicht Willens oder nicht fähig sind ihrer Verantwortung gerecht zu werden.Dazu gehört für mich auch das Interesse ihrer Kinder an der Schule aufrechtzuerhalten.

Der hier benannte Herrn Prof.Dr.G.Thomé schrieb über Anlaut-Tabellen:”…aus sprachwissenschaftlicher Sicht offenbart die immer noch verbreitete Buchstabendidaktik ein absolut laienhaftes, schädliches sprachdidaktisches Niveau.” Nachzulesen in” Legasthenie und Dyskalkulie” von Prof.Dr.G.Thomé ,Herausgeber Prof.Dr. G.Schulte-Körne,Univ. München/Bochum 2011.

Ysnp,Palim

Ich komme noch einmal auf die Silbe im Vergleich mit der -Anlaut-Tabelle zurück.

Mir scheint es ein deutlicher Vorteil zu sein.dass die Silbe im Gegensatz zu den Buchstaben bis auf wenige Ausnahmen immer identisch sowohl im Klang,als auch in der Schrift bleibt.Wir haben eine 1 zu 1 Situation beim Sprechen und Schreiben,so dass es den menschlichen Gehirn sehr entgegen kommt beides,die Aussprache und die Schrift, sich automatisiert anzueignen.Durch den Tausch der ersten Silbe gegen eine andere wird noch die sprachliche Kreativität angeregt.Gerade Kinder aus einem der deutschen Sprache gerne Milieu profitieren davon.

Beim Arbeiten mit Anlaut-Tabellen ändert sich ständig der Klang der Buchstaben,eine Automatisierung wird durch die Vielzahl der Möglichkeiten behindert.

Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt,

Selbständiges und einseitig erforschendes Lernen im Bereich der Mathematik in den Grundschulen ist einer der Kofaktoren für die schlechten IQB-Ergebnisse.