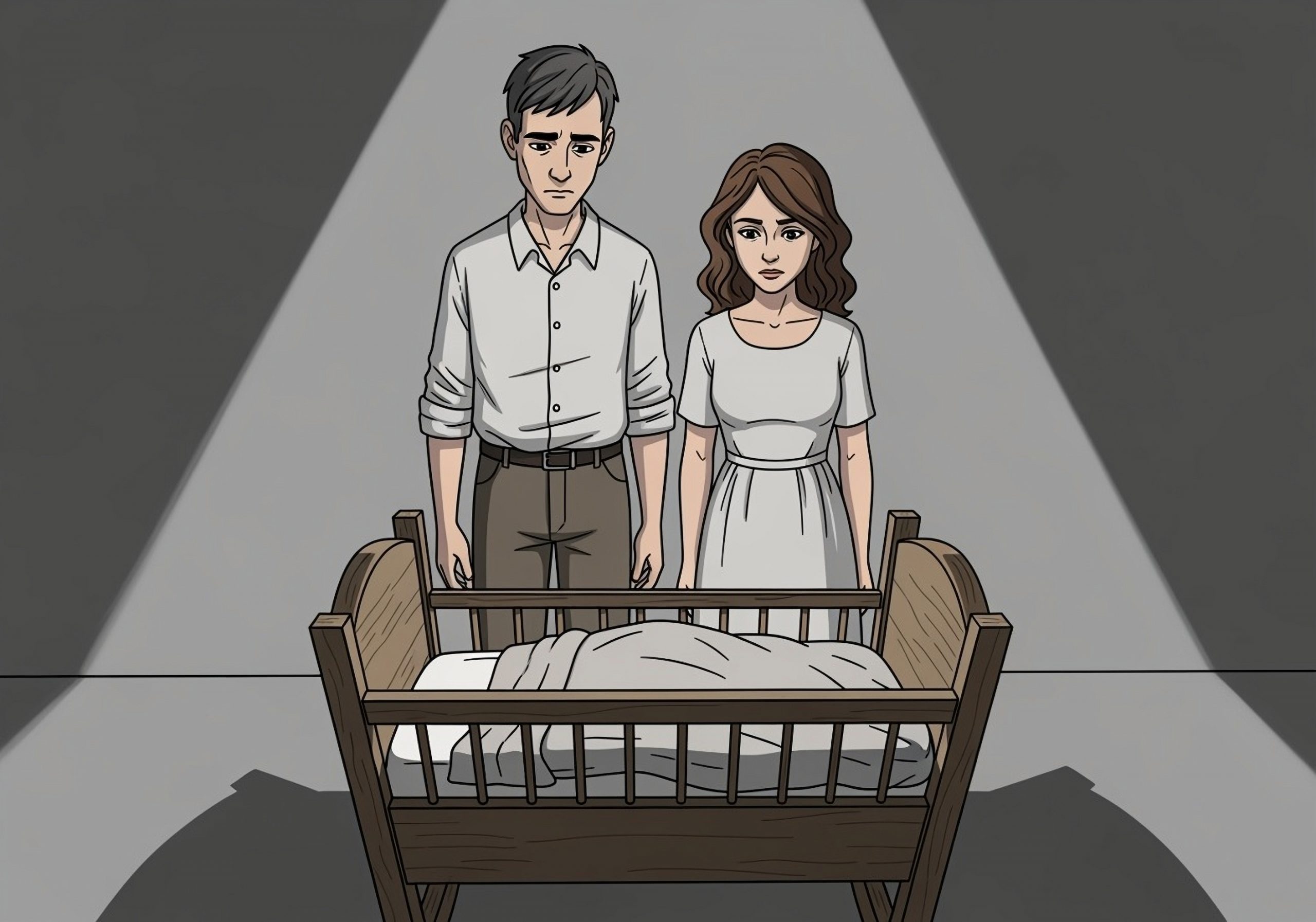

WIESBADEN. Die Geburtenrate in Deutschland ist weiter gesunken – und das, obwohl sich die Menschen nach wie vor Kinder wünschen. Neue Daten zeigen eine wachsende Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wissenschaftler warnen eindringlich vor den langfristigen Folgen.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hat eine neue Studie veröffentlicht, die eine alarmierende Entwicklung verdeutlicht: Zwar wünschen sich Frauen in Deutschland im Schnitt 1,76 Kinder und Männer 1,74 – also fast genauso viele wie schon vor drei Jahren. Doch die tatsächliche Geburtenrate ist deutlich niedriger. Von 2021 bis 2024 ist sie von durchschnittlich 1,58 auf nur noch 1,35 Kinder pro Frau gesunken. Das zeigen die aktuellen Erhebungen des BiB gemeinsam mit Daten des Statistischen Bundesamts.

Wunsch nach Familie bleibt – aber Kinder kommen später oder gar nicht

Der Abstand zwischen gewünschter und realisierter Kinderzahl – die sogenannte „Fertility Gap“ – wächst. Besonders drastisch ist der Rückgang bei denjenigen, die konkret planen, in den nächsten Jahren ein Kind zu bekommen: Bei den 30- bis 39-jährigen Frauen sank der Anteil von 28 auf 24 Prozent, bei den Männern von 28 auf 25 Prozent.

Carmen Friedrich vom BiB stellt jedoch klar: Kinder zu bekommen bleibt ein zentrales Lebensziel für die meisten jungen Menschen. Das Problem sei kein sinkendes Interesse an Familie, sondern ein systematisches Aufschieben. Die Gründe? Internationale Krisen wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und der Klimawandel, kombiniert mit ökonomischer Unsicherheit und mangelnder Planbarkeit im Alltag.

Mitautor der Studie, Martin Bujard, formuliert es so: Unsicherheit wirkt sich negativ auf die Familienplanung aus. Nur mit stabilen Rahmenbedingungen – bezahlbarem Wohnraum, verlässlicher Kinderbetreuung und politischer Verlässlichkeit – könnten junge Menschen ihre Familienpläne auch umsetzen. Die Zahlen scheinen das zu belegen: Im Jahr 2024 lag das Durchschnittsalter der Mütter beim ersten Kind bei 30,4 Jahren, das der Väter bei 33,3 Jahren – 2015 waren es noch 29,7 und 32,8 Jahre.

Einschätzungen des Statistischen Bundesamts: Rückgang in allen Bundesländern – EU-weiter Trend

Bereits vor rund zwei Wochen hatte das Statistische Bundesamt die aktuelle Geburtenrate von 1,35 Kindern je Frau für das Jahr 2023 bestätigt – und mit Blick auf längerfristige Entwicklungen ebenfalls gewarnt (News4teachers berichtete). Zwar fiel der Rückgang im vergangenen Jahr mit zwei Prozent moderater aus als 2022 (minus acht Prozent) und 2021 (minus sieben Prozent), doch der Trend zeigt klar nach unten. Wir sehen nach wie vor sehr, sehr niedrige Werte in Deutschland und Europa, so Bujard in seiner Funktion als Forschungsdirektor des BiB. Die Konsequenzen würden sich allerdings erst in Jahrzehnten zeigen – durch Fachkräftemangel, sinkende Renten und Wohlstandsverluste.

Die niedrigste Geburtenrate verzeichnete 2023 Berlin mit 1,21, die höchste Niedersachsen mit 1,42 Kindern je Frau. Besonders stark war der Rückgang in Thüringen (minus 7 Prozent), am geringsten in Baden-Württemberg (minus 1 Prozent). Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag die Rate bei 1,23 – ein ähnlich niedriger Wert wie zuletzt 1996. Auch hier habe sich der jährliche Rückgang zuletzt verlangsamt. Bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit lag die Geburtenrate bei 1,84 – doch auch hier setzt sich der seit 2017 beobachtete Rückgang fort.

Auch auf EU-Ebene ergibt sich ein vergleichbares Bild: Die durchschnittliche Geburtenrate in den 27 Mitgliedsstaaten lag 2023 bei 1,38 Kindern je Frau, vor zehn Jahren waren es noch 1,51. Deutschland bewegt sich damit im europäischen Durchschnitt. Die höchsten Werte wurden in Bulgarien (1,81), die niedrigsten in Malta (1,06) und Spanien (1,12) ermittelt.

Bujard zufolge ist es entscheidend, dass eine gesellschaftliche Atmosphäre geschaffen werde, die Mut mache und ein positives Bild von Familie vermittele – nur so könnten Menschen ihre Kinderwünsche auch tatsächlich umsetzen. Neben besseren strukturellen Bedingungen wie bezahlbarem Wohnraum und verlässlicher Betreuung brauche es also auch ein gesellschaftliches Klima, das Familiengründung wieder als etwas Erstrebenswertes erscheinen lasse. News4teachers / mit Material der dpa

Ein kinderfreundliches Klima dürfte nicht schaden…

Gleichzeitig haben aber auch Länder mit traditionellen Rollenverteilungen Schwierigkeiten – trotz Kinderboni (https://deutsch-ungarisches-institut.hu/de/rovid-hir/demographie-geburtenzahlen-2023-erreichen-historischen-tiefpunkt)

Beachtlich, wie die Welt aus der Panik der “Überbevölkerung” nahtlos in die Panik vor dem “Aussterben” übergehen kann -__-

Es geht halt um 2,1 Kinder pro Frau und eine Umgebung, die entsprechend viele Menschen ernähren kann. Da sind wir in Westeuropa, was dank Technologie viele Menschen ernähren kann, aber wie z.B. Deutschland auch auf 60 mio arbeitswillige und leistungsstarke Menschen runter könnte, deutlich drunter, in weiten Teilen z.B. Afrikas viel zu weit drüber.

“z.B. Afrikas viel zu weit drüber.”

Bildung und folgender Wohlstand helfen da nachhaltig und würden die Enigration senken (aber wir kürzen ja die Entwicklungshilfe…)

Andererseits könnte ein überalterndes Deutschland von jungen Menschen und Familien profitieren, welche unseren demografischen Niedergang zumindest dämpfen und unsere Älteren pflegen könnten (aber wir machen ja die Grenzen dicht…)

Was will Deutschland eigentlich? XD

Dann mal los Rainer: Pullunder und Buntfaltenhose aus, T-Shirt und Jeans an, Lederjacke drüber, nettes Tatoo und ab in den Club…..ne nette Ische kennenlernen und den Bund fürs Leben schließen….da Sie ja eine feste Stelle haben, steht dem Nachwuchs nichts mehr im Weg…..

Sehen Sie, so wird man zum Aktivist…..da müssen Sie gar keine Briefe mehr dann und wann schreiben und auf Demos eingeladen werden….thats it!

Also zum Erhöhen der geburtenrate wäre wohl eher Ausziehen als Anziehen hilfreich:)

Aber zuerst kommt das attraktive Anziehen…..Man, man, man

Warn das noch Zeiten, als Jeans, Tshirt und der alte Bw- Parka zum Losziehen reichten. Und natürlich einen möglichst weiten Bogen um die lila Latzhosen- Mädels in ihren gebatikten Tshirts machen.

Ich fand und finde T-Shirts und Jeans und Lederjacke schon immer zeitlos und schick…meine Kinder tragen ähnliches….

Wie sagte der Franz schon: “We call it a classiker!”

Ich freue mich auf ganz viele kleine Rainer im Forum…

Oh Gott, das habe ich gar nicht bedacht 🙁

Ich sach nur Knaus Ogino – oder eben Rainer Zufall.

🙂

Schäbig, dass sie über die falsche Schreibweise der Steigerung von “rein” ins Schmunzeln geraten. Das hätte ich aber nicht von Ihnen gedacht

Es hat sich schon so mancher in mir getäuscht! 🙂

Wie, alte Soldatinnen Taktik, tarnen, täuschen und vermissen? Beliebt bei Bund und Fahne?

Streiche “m” setze “p”.

Ich wette, dass Rainer Knaus Ogino erstmal googeln muss….

Ist das nicht ein spanisch anmutendes Wohnwagenmodell aus deutscher Herstellung?

So ähnlich wie Detleffs Beduin?

😉

Wohnwagen? Im Wurst-Case eher ein Kinderwagen.

Tatsächlich ja.

Da ich keine Familie Plane, hat mich meine bisherige Unkenntnis nicht allzu belastet.

Haben Sie beizeiten nochmal Lust, sich dem Thema zu widmen? 🙂

Nein, ich bin für Sie tatsächlich zu alt und habe bereits 2 Kinder….

Ein ehrliches Missverständnis, aber verspäteten Glückwunsch zum Nachwuchs ^^

“ne nette Ische kennenlernen und den Bund fürs Leben schließen….da Sie ja eine feste Stelle haben, steht dem Nachwuchs nichts mehr im Weg…..”

Solche “Vorschläge” zum Erhalt der Bevölkerung kenne ich sonst nur von Erzkonservativen und Rechtsextremen.

Aber es wird Sie freuen zu lesen, dass ich keinen Nachwuchs plane 🙂

Ja, ich kenne das aus der normalen Gesellschaft….aber da ist es wieder….die Unterstellung….Glückwunsch!

Sie müssen mir das ja nicht schreiben…

Ich komme ganz gut durch den Alltag, ohne andere zur Familiengründung aufzufordern ^^

Ach, Sie liegen dann dem Nachwuchs anderer auf der Tasche? Super!

Keinen Nachwuchs zu planen, kann auch bedeuten, dass schon 10 Kinder in der Familie sind oder man einfach abwartet, wann es soweit ist.

Oder das man keine will. 😉

Bald ja, so läuft das System

Rainer provoziert zu weilen auch mal -wer weiß denn schon, was später noch so alles geschieht.

Zuweilen? Ständig!

Kann mich nicht erinnern, Ihnen Ihre persönliche Lebensgestaltung vorzuwerfen 😉

Mit Ihren oft haltlosen Unterstellungen, Provokationen und das Stecken in Schubladen, werfen Sie vielen Vieles vor.

Mir ganz persönlich sind Sie und Ihre Lebensgestaltung egal, lediglich an Ihren Äußerungen nehme ich häufig Anstoß.

“ne nette Ische kennenlernen und den Bund fürs Leben schließen….da Sie ja eine feste Stelle haben, steht dem Nachwuchs nichts mehr im Weg…..

Sehen Sie, so wird man zum Aktivist…”

Wie gesagt kann ich mich nicht erinnern, Sie bezüglich Ihrer Lebensgestaltung (in dieser Art) angegangen zu haben.

Aber wenn Sie nächstes Mal möchten würde ich mich bspw. sehr um Beiträge Ihrerseits zum Thema Klimaschutz freuen: Ihre Nachkommen werden betroffen sein.

Ihre Meinung zum Thema ist höchstwahrscheinlich interessanter, als dass Sie mich doof finden 🙂

Ungarn als Beispiel anzuführen, wo ein reaktionärer und machtbesessener Mann es geschafft hat, das Land innerhalb kürzester Zeit herunterzuwirtschaften, die weniger Verdienenden ärmer zu machen und die Reichen noch reicher, widerlegt die obige Argumentation keineswegs. Das gesellschaftliche Klima dürfte dort von noch größerer Unsicherheit geprägt sein als z.B. in Deutschland.

Ungarn festigt traditionelle Familien und stellt Geburtenboni in Aussicht.

Ich halte es daher für SEHR interessant, diese gleichen Prohleme zu sprechen bevor wieder jemand mit Queer-/ oder Woke-Bashing um die Ecke kommt.

Der Ruf nach kinderfreundlichem Klima ist das ewig gleiche Gejammer der ewig Unzufriedenen oder Unwissenden. Ich wiederhole mal Beispiele an Förderungen:

Wo auf der Welt, vor allem in der kinderreichen Dritten Welt, gibt es Vergleichbares?

Was den Geldtransfer betrifft, steht die BRD gar nicht so schlecht da. Jedoch: Geldtransfer ist ungleich kinderfreundlich.

Sage ich auch immer, aber keiner hört auf mich. Man soll nicht einfach nur Geld geben, man soll billig oder kostenlos machen, was Kinder in Anspruch nehmen, sonst wird das Kindergeld etc. nämlich leider zu oft doch nur bei MediaMarkt oder Saturn oder oder für einen großen, neuen Flachbildfernseher ausgegeben …… Ist allerdings teilweise so bei der Liste. Kostenloses Mittagessen kommt direkt bei den Kindern an (die es dann vielfach wegwerfen) und die Eltern sparen die Kosten und kaufen dann auch den teuren Flachbildfernseher.

Also wie lösen wir das Problem? Dass Förderung bei den Kindern ankommt? Kostenlose Schulbildung und Erst-Berufsausbildung kommt auch direkt bei den Kindern an. Daran denkt nur schon gar keiner mehr.

Ich denke, es hat weniger mit der materiellen Situation als mit der Gedankenwelt zu tun.

Ach, Sie wünschen sich erheblich mehr Armut und Kindersterblichkeit – Sie sind ein Genie! 😀

Ich Narr hätte jetzt nach Demokratien Ausschau gehalten, von denen wir lernen könnten, aber ich bin mir sicher, wir alle würden gerade viel lieber im Sudan leben! (augenrolll)

Ihren Unsinn beiseite, eben darum verwies ich ja auf die ultramännlichen, no-homo, keine Ausländer-Länder

(https://www.spiegel.de/ausland/russland-kreml-ist-entsetzt-ueber-katastrophalen-geburtenrueckgang-a-e6af16bb-cc78-4bbc-840f-ed9fb559d0f0)

Vielleicht sollten wir ein wenig mehr Gehör dem “Gejammer” schenken, wenn unsere Bevölkerung sonst zu Grunde schrumpft 😉

Ich denke, dass Sie da jetzt gar nicht mehr mitreden dürfen….

Da hat jemand die Demokratie voll verstanden 😉

Aber ich bin mir sicher, Sie haben sich wertvoll und ergiebig mit Eltern im Forum zum Artikel ausgetauscht…

Wieso, ich hocke doch bei Ihnen sowieso in der rechten Schublade, da kann ich locker solche Sachen raushauen, ohne dass es Ihr Bild von mir erschüttert.

Es bestätigt meine Meinung, aber es erweckt eher, dass Sie Schrankwand nichts zu erwidern haben oder wollen :/

Eigentlich sollte man doch in der Lage sein, die Meinung anderer aushalten können und zuweilen auch deren provokante Bemerkungen einordnen zu wissen, um diese nicht gleich auszuschließen.

Das kann ich sehr gut, glauben Sie mir. Nur bei Rainer fällt mir das zusehends schwer.

In Russland gibt es nichts dergleichen, denn man erwartet von höchster Stelle, dass russische Frauen in ihrer ihnen zugedachten Rolle einfach Kinder in die Welt setzen. Oder dort entführten von höchster Stelle des Despoten angeordnet oder mit seinem Wissen durchgeführt ukrainische Kinder (Kindesentführungen während der russischen Invasion in der Ukraine – Wikipedia) und erzieht diese zu fanatischen Russen um oder diese dienen der Kinderwunscherfüllung treuer Gefolgsleute des faschistischen Diktators. Es gibt Hinterbliebenengeld für dahingemetzelte russische Kriegssöldner, die ein Mehrfaches des Gehalt eines russischen Durchschnittsbürger erhalten. Wirtschaftsexperte: Ein russischer Soldat ist tot mehr wert als lebendig, „Dreifache des russischen Durchschnittslohns“ – So lockt Putin Rekruten im Ukraine-Krieg in die Armee

“In Russland gibt es nichts dergleichen” – kann man nicht so pauschal sagen. Mit dem Rest Ihrer Aussagen haben Sie aber leider recht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterschaftskapital

Mittagessen an Grundschulen in Russland ist auch kostenlos.

Allerdings haben sich diese ganzen Maßnahmen nicht sehr auf die Geburtenstatistik ausgewirkt. Wahrscheinlich möchten die Eltern keine “Soldaten produzieren”.

Die Laufkraft ist ja auch erheblich gesunken seit 1998, und Kinder muss man sich leisten können.

Aus rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen sind Kinder aber grundsätzlich ein Verlustgeschäft.

Die Diskrepanz zwischen volkswirtschaftlichem Nutzen und individuellen Einbußen beim Haushaltseinkommen von Familien werden junge Paare bestimmt nicht dazu verleiten die Geburtenrate zu steigern.

Richtig. Entscheidend ist das “Wollen”. Wenn Kinder gegen andere Aspekte ökonomisch abgewogen werden, dann ist der Kinderwunsch offenbar nicht ganz so groß.

Ich stimme Ihnen zu…

….

aber ich kann nicht anders, als über die Kinder mit geringer Laufkraft nachzudenken XD

(Ich verschreie mich auf regelmäßik)

Ich werfe einfach mal weitere Gründe in die Runde:

– man braucht einen Partner/ in zur Familiengründung, der das auch möchte. Das ist oftmals gar nicht so einfach.

– Ab 30 Jahren sinkt die Fertilität ab. Heute hat jedes dritte Paar Probleme damit, überhaupt ein Kind zu zeugen. Gerade in der Generation frage ich mich, inwiefern Umwelteinflüsse da eine Rolle spielen, z.B. durch Mikroplastik oder Bisphenol A, damals auch schon in den Milchflaschen der heutigen Erwachsenen.

– Meine jungen Kolleginnen gehen schon nach dem ersten Kind auf dem Zahnfleisch. Die Vorstellungen von Erziehung sind so kinderzentriert, dass den jungen Eltern keine Minute Luft bleibt, da sie es auch perfekt machen wollen. Einerseits ist es schön, dass die Kinder sehr liebevoll angenommen werden, andererseits ist klar, dass da keine Zeit für ein zweites Kind ist.

– Ich sehe viele junge Ehen scheitern, schon im ersten Lebensjahr des Kindes. Die Ideale haben sich nicht erfüllt, die Bereitschaft, Kompromisse zu machen, eine schwierige Phase gemeinsam zu meistern, ist gering.

– die Generation meiner Schülerinnen sieht ihre Mütter in massiver Belastung eingehen. Vollzeitjob, Kinder, Haushalt, Partner, eventuell noch Pflege der älteren Generation. Das überzeugt die jungen Frauen eher davon, dass sie diesen Weg auf keinen Fall gehen wollen.

Dies sind exakt auch meine Beobachtungen. Es sind oft unrealistische Ideale und ein verbissener Perfektionismus, den die Eltern sich selbst auferlegen.

“Gerade in der Generation frage ich mich, inwiefern Umwelteinflüsse da eine Rolle spielen, z.B. durch Mikroplastik oder Bisphenol A, damals auch schon in den Milchflaschen der heutigen Erwachsenen.”

Stichwort: *hust* “Corona-Impfung” *hust*. ‘Tschuldigung, Frosch im Hals. Was wollte ich sagen? Ach ja und vergessen Sie nicht die ganzen Krisenherde auf der Welt, mit denen seit 1900 noch keine Generation zu kämpfen hatte. Da würde ich auch keine Kinder kriegen wollen. Ukraine, Pandemien, der Israel-Palästina-Konflikt, Klima-Katastrophe. Alles nie dagewesen, da sind Kinder purer Luxus.

Ich denke, es ist in erster Linie das Alter.

Wenn sich Frauen Anfang oder Mitte zwanzig für Kinder entscheiden klappt dies fast immer recht schnell.

Kann ich bestätigen, allerdings ist deren Einkommen gering oder die wollen erst noch etwas vom Leben haben.

Hallo David,

gibt es denn Studien dazu, inwiefern die Corona-Impfung respektive die Erkrankung an Corona einen Einfluss auf die Fertilität hat? Ich erinnere mich, dass viele Frauen gemeldet haben, dass beides ihren Zyklus massiv gestört hat. Das war damals auch bei mir so, sowohl nach der Impfung als auch nach der ersten Erkrankung blieb meine Menstruation für Monate aus, danach war sie längere Zeit sehr unregelmäßig.

Gibt es dazu genauere Erkenntnisse?

Und jährlich grüßt das Murmeltier…

»Elend, bis zum äußersten Grad von Hungersnot und Pestilenz, vermehrt eher das Wachstum der Bevölkerung, statt es zu hemmen.« (Samuel Laing, »National Distress«, 1844)

»Gott hat es gefügt, daß die Menschen, die die nützlichsten Berufe ausüben, überreichlich geboren werden.« ( Ferdinando Galiani, Della Moneta, 1751)

In welchen Milieus vermehrt man sich denn scheinbar am meisten?

Wir wollen nicht ganz vergessen, dass Kinder heutzutage nicht mehr Kinder sind, sondern eine “Betreuungsproblematik” und “emotionale und finanziellen” Belastung darstellen.

Nicht zu vergessen die ökonomische Prämisse, unter der diese Diskussionen immer wieder angestoßen werden – Kinder sind Konsumenten.

Schrumpfende Märkte widersprechen der Wachstumslogik des Kapitalismus.

Wer bereits um die erste bezahlbare Zwei-Zimmer-Wohnung hat kämpfen müssen, für die das Einkommen ausreicht, kann sich leicht ausrechnen, wie das mit einer Wohnung mit drei Zimmern und einer Arbeitskraft weniger für mindestens ein Jahr aussehen würde. Junge Paare ohne Kinder erleben den Stress der Eltern mit. Der erste Geburtstag wurde gefeiert, das Kind, das bereits auf der Geburtstagsfeier nur auf Mamas und Papas Arm sein wollte und sogar die nächsten bekannten Gesichter angefremdelt hat, kommt in die Kita. Man wünscht den Eltern mit unwohlem Gefühl viel Glück und schon auf der Heimfahrt sagt man zueinander: das würden wir nicht wollen. So klein und hast du die Tränchen gesehen, wenn es mal kurz vom Arm runter musste? Und das soll jetzt in die Kita, mit Ziel Vollzeit? Aber anders könnten wir es uns auch nicht leisten. Also lieber erstmal kein Kind.

Dann wird bald klar, dass das Kind sich „einigermaßen“ in der Kita eingelebt hat, beide Eltern wieder arbeiten, das Kind aber im zweiwöchigen Rhythmus irgendeine ansteckende Pest nach Hause bringt, so dass beide Eltern am Arbeitsplatz durch Fehlzeiten auffallen. Das kinderlose Paar ist sich einig, dass es sehr froh ist, die jeweiligen Chefs nicht in dieser Häufigkeit von Ausfällen unterrichten zu müssen und auch selbst körperlich stabil und ausgeschlafen durchs Leben gehen zu können. Sie bereiten sich beide auf die nächste berufliche Herausforderung und Gehaltsstufe vor. Die junge Frau bedenkt dabei, dass sie die nächsten vier Jahre auf keinen Fall schwanger werden wird.

Das Gefühl, alles richtig zu machen, bestätigt sich beim zweiten Geburtstag des Kindes. Es ist in der Trotzphase und die Eltern sind erschöpft von sehr schlechtem Schlaf in der Nacht, morgens Stress, um pünktlich mit trotzendem, wegen Zahnens ebenfalls übermüdetem Kind in der Kita und auf der eigenen Arbeitsstelle anzukommen, Stress auf der Arbeit, Stress mit der Kita, weil niemand das dauerheulende Kind ohne Fieber abholen wollte, Stress beim Einkauf mit Kind nach der Kita und dem Wissen, dass dieser Zustand noch wochenlang anhalten und immer wiederkehren wird. Da die Miete aufgeschlagen hat, ist an eine reduzierte Arbeitszeit nicht zu denken.

Das kinderlose Paar sieht sich bestätigt, vor allem, weil alle anwesenden Eltern bestätigen, dass es bei ihnen genauso ist. Nur bei einer jungen Mutter ist es anders. Sie hatte unter diesem Stress ihre Arbeit aufgegeben, weil es keinem gut getan hatte. Die Beziehung zu ihrem Partner war unter dem Stress zerbrochen. Sie hat sich durch Papierberge gekämpft, Bürgergeld und eine Wohnung erhalten und ist nun glücklich mit ihrem Kind, aber traurig über die Trennung und besorgt, weil das Jobcenter möchte, dass sie Vollzeit arbeiten geht und das Kind in eine Kita gibt. Es sei ja mittlerweile schon drei Jahre alt.

Das kinderlose Paar denkt über gute Absicherungsmöglichkeiten für die Frau nach, falls sie doch einmal Kinder haben wollten und im Falle einer Trennung beide gut dastehen sollten. Beide steigen auf der Karriereleiter nach oben und sind zufrieden. Sie wollen in absehbarer Zeit diese erfolgreiche Phase nicht unterbrechen. In ihren Firmen erleben sie, wie Eltern, vor allem Mütter, faktisch wesentlich langsamer weiterkommen, wenn sie gleichzeitig auch für ihre Kinder da sind. Sie fehlen abwechselnd bei Erkrankung und verlassen pünktlich die Arbeit, um das Kind abzuholen. Das restliche Team trifft sich zu dieser Zeit zu einer spontanen Krisensitzung und teilt Aufgaben zur Lösung untereinander auf. Das abwesende Elternteil wird nicht berücksichtigt, erstens aus Respekt vor der aktiven Elternrolle, bei der Zusatzaufgaben zeitlich zu viel wären und zweitens aus Rücksicht auf das Team, das bei möglichem Ausfall die halb bearbeiteten Aufgaben des Elternteils unter Zeitdruck übernehmen müsste.

Das kinderlose Paar bespricht beim Abendessen, dass sie den Kinderwunsch fallen lassen. Sie sind sich einig, dass Kinder haben ein eigener, großartiger Job sein sollte, der nicht mit einem weiteren Job in Konkurrenz stehen sollte. So, wie sie ihre Arbeit lieben, schätzen und pflegen, würden sie das auch mit ihren Kindern tun. Da gäbe es keine Abwägung, was gerade wichtiger ist. Dieser dauerhafte Zwiespalt, das fühlen beide deutlich, würde ihren Kindern schaden, ihre Arbeit benachteiligen und letztendlich ihre Beziehung zerstören. Alles das haben sie über Jahre in ihrem Umfeld beobachtet. Sie haben sorgfältig abgewogen. Sie tun das, was sie tun, möglichst ganz. Das wäre mit Kind grundsätzlich nicht mehr möglich.

Sie nehmen sich Zeit, ihren Abschied vom eigenen Kinderwunsch zu betrauern und leben ihre Entscheidung.

Das Paar mit dem Einjährigen vom Anfang des Posts möchte auf keinen Fall ein zweites Kind. Sie haben sich zum Schulanfang damit arrangiert, dass er Vollzeit arbeitet und die Mutter halbtags, weil das Kind viel Unterstützung und Aufmerksamkeit benötigt. Gemeinsam zahlen sie auf eine private Zusatzrentenversicherung für die Mutter ein. Bei einem Notar haben sie eine Unterhaltszahlung vom Vater an die Mutter im Fall einer Trennung ausgemacht, die für beide kaum ausreichen würde. Dennoch hatte sich ihre angespannte Beziehung dadurch etwas entspannt. Ein weiteres Kind würde sie in eine finanzielle und emotionale tiefe Krise führen. Die haben das Problem medizinisch dauerhaft gelöst.

Die junge Alleinerziehende dagegen hat bereits in ihren Kampf mit dem Jobcenter hinein ein weiteres Kind ohne Partner zur Welt gebracht. Mit ihren beiden Kindern konnte sie unbehelligt drei weitere Jahre in ihrer Wohnung durch Bürgergeld unterstützt leben. Sie machen das Beste aus ihrem finanziell eingeschränkten Alltag. Beide Kinder entwickeln sich gut und sie konnte mit dem Eintritt in die Kita zum dritten Geburtstag des Kleinen eine Halbtagsstelle finden, in der sie die Chance hat, später nach ihren Möglichkeiten Vollzeit zu arbeiten. Mit dieser Lösung ist auch das Jobcenter einverstanden.

Drei unterschiedliche Familien, wie sie überall vorkommen. Ich habe als Tagesmutter diese Kämpfe und Entscheidungen miterlebt. Ich habe Akademikerinnen erlebt, die durch sehr bedürftige Kinder auf ihre Mutterrolle reduziert wurden, während ihre Männer mit denselben Qualifikationen Karriere machten. Jede dieser Familien war damit bis zum Anschlag belastet.

Am ehesten wurden zweite und dritte Kinder geboren, wenn durch die beschriebenen Umstände die ohnehin zerstörte Karriere der Frau akzeptiert wurde und das Einkommen des Mannes sowie die Wohnsituation noch mehr Kinder zuließ. Meistens fanden die Mütter ohne Druck Jahre später hochinteressante Stellen weitab von ihrem vorherigen Beruf, die aber weniger Einkommen boten.

Auffällig war jedoch, dass es den finanziell starken und den finanziell sehr schwachen Eltern eher gelang, mehr als ein Kind zu bekommen und dass diese es durch eine persönliche Neuorientierung oder durch die staatliche Unterstützung am ehesten schafften, sich vom zusätzlichen Stress des Erwerbslebens zu lösen und Zeit für ihre Kinder zu haben.

Vollzeit und Kinder scheint die schwierigste Lösung zu sein, bei der meistens alle Partien eklatant zu kurz kommen. Es kommt mir vor, als würden diese Menschen zwei volle Leben parallel leben und ich bin schon immer bestürzt, dass diese Form staatlich immer stärker gefordert wird, während die Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder immer voller mit immer weniger Personal werden, die frühkindliche Bildung zu kurz kommt und die Bindung der Kinder verloren geht.

Ich wünschte mir das Elternsein aus den 90igern zurück, als es drei Jahre Erziehungsurlaub und einen Ehegattenunterhalt zusätzlich zum Kindesunterhalt gab, was ich auch auf die unverheirateten Paare ausweiten würde. Wer wollte, konnte auch früher wieder arbeiten. Ich erinnere mich an eine entspannte Zeit mit meinen Kindern und mit anderen Eltern. Die Erwartungen an Wohnungen, Autos und Urlaub waren deutlich geringer. Wir hatten dieselben durchwachten Nächte wie die Eltern heute und es erscheint mir rückblickend als unerträglich mir vorzustellen, wie es sein muss, nach Wochen des Schlafentzugs kontinuierlich im Job Leistung und vor allem Zuverlässigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig liebevolles, aufmerksames und sinnvoll erziehendes Elternteil sowie Teil eines gesunden, respektvollen Paares zu sein. Ich würde sagen, rein medizinisch ist das gar nicht möglich.

Zu langer Text um ihn ganz zu lesen. Aber: Auch als Familie muss man nicht am gleichen Ort bleiben. Man kann dort hin ziehen, wo die Mieten günstiger sind. Ob andere Region oder anderes Land sei mal dahin gestellt.

Entscheidend ist der Wille, eine Familie zu gründen und diese an erster Stelle zu setzen. Dies fehlt.

Was deen Text aber nicht weniger lesenswert macht.

Aus meiner Sicht arbeitet er einen interessanten Aspekt heraus, es sind entweder die Familien der oberen Mittelschicht mit akademischem Hintergrund oder Familien bzw. Alleinerziehende am unteren Ende der Mittelschicht, die mehr als ein Kind bekommen. Erstere in priviligierter Situation mit ausreichendem Wohmraum und klarerr, rechtlich und finanziell festgelegter Absicherung für den Partner, der die Karriere wegen der Kinder auf Eis legt, sowie den Möglichkeiten Personal wie Putzfee oder Aupair zu beschäftigen. Auf der anderen Seite diejenigen, die sich mit Transferleistungen und einem hohen Maß an Einschränkungen in der Lebensführung mit mehreren Kindern durch das leben schlagen.

Die breite Mitte, das Rückgrat der Gesellschaft – also alle die knapp oberhalb der Aufstockergrenze liegen bis hin zu den vielen, vielen Facharbeitern und Verwaltungskräften der unteren und mittleren Ebene – ist in ihren jeweiligen Entscheidungen nicht wirklich frei bzw. äußerst eingeschränkt, da die Ressourcen (Zeit, Geld, Wohnraum, Unterstützung durch Familie, Arbeitgeber und Gesellschaft) nicht ausreichen.

Und die Politik hat keinerlei Ideen – bis auf die Mütterrente:(

Auf der einen Seite will man die Vollzeitbeschäftigung von Frauen fördern und auf der anderen die Geburtenrate erhöhen, um das Rentensystem abzusichern, schafft es aber auf Grund der schlechten Arbeitsbedingungen und Vergütung nicht die erforderliche Zahl von Erzieherinnen und Erziehern zu mobilisieren, um die kindgerechte Betreuung durch Kitas sicher zu stellen.

Am Ende schaffen es dann die Familien der Mittelschicht – also das Rückgrat der Gesellschaft – nur unter hohen Einkommensverlusten und Preisgabe von Karrierezielen zumindest als Ein-Kind-Familie über die Runden zu kommen und müssen dabei auch noch in Kauf nehmen, dass die eigene Altersversorgung kaum zum Leben nach Rentenbeginn ausreichen wird. Dabei sind sie zusätzlich belastet, weil sie ahnen, dass die übermäßige Belastung ihnen als Paar nicht gut tut, was sich ja auch an der hohen Quoten von Scheidungsfällen ablesen lässt. Und der Scheidungsfall bedeutet dann das entgültige finanzielle Chaos, wenn nicht sogar den Ruin – zumindest aber das Ende eines halbwegs gesicherten bürgerlichen Lebens in der Mitte der Gesellschaft.

Super Voraussetzungen um die Geburtenrate in die Höhe schnellen zu lassen:(

Ich stimme ihren Beobachtungen weitestgehend zu. Die Frage ist nun, wie eine Verbesserung herbeigeführt werden kann.

Ich würde mit folgender Prämisse beginnen: Es ist wünschenswert, wenn Menschen, die Kinder bekommen, zumindest die eigenen Lebenshaltungakosten (also die der Eltern selbst) selbst tragen können und nicht von Transferleitungen abhängig sind. Wie kann man das erreichen?

Es ist ja vollkommen in Ordnung und m.e. auch richtig, wenn sozioökonomisch besser gestellte Menschen mehr Kinder bekommen.

Eigentlich müsste dann die Anzahl der Kinder pro Frau mit dem Haushaltseinkommen abnehmen, denn man möchte ja auch die eigenen Kinder ernähren können.

Aufgrund der Sozialtransfers gibt es aber den von Ihnen genannten Schiefstand, denn am unteren Ende der Gesellschaft müssen die Eltern ihre eigenen Kinder nicht finanzieren. Diese Finanzierung erfolgt durch die Steuern der oft kinderarmen (unteren) Mittelschicht.

Vorschläge wie dies geändert werden kann?

Jaein, ein gesellschaftliches “Wertschätzen” der Kinder wäre ein Anfang. Und das fehlt immer mehr. Geld ist nicht unwichtig, aber das Gefühl nicht der “depp der Nation zu sein” ist noch wichtiger. Ich verweise gerne auf Korea und wenn so manche Beiträge hier.

Danke

Reichlich naiv!

Pampa auf dem Land : 2Zi = 800 kalt. Gerne Singles! 3 Zi = Singles oder Paare! Seltene 4 Zi = Paare oder kleine Familien! Ganz seltene 5-8 Zi = bitte maximal 2 Kinder!

99% = Nachweis über unbefristeten Arbeitsvertrag, letzte drei Gehaltsabrechnungen, Name Arbeitgeber, ect.

Keine Haustiere, keine Bürgergeldempfänger, keine Alleinerziehenden, keine Freiberufler, keine Mini Jobber, keine Auszubildenden/Studenten,keine Selbständigen, keine Großfamilien (gemeint: keine Migranten), keine Belastungen (gemeint:keine Krankheit, Behinderung, ect).

Vermieter haben derzeit das absolute Monopol und können machen, was sie wollen.

Man muss sich quasi “ausziehen”, sie wollen die vorherige, genutzte Wohnung besichtigen (im Trennungs/Scheidungsverfahren zB Makaber, vielleicht liegt der Mann schon mit der Neuen im Bett und sie schläft gerade bei einer Freundin?) , auf die Kontoauszüge gucken und alles, was der Datenschutz sonst verbietet.

Das Menschenrecht auf Wohnraum korreliert mit der freien Marktwirtschaft und derzeit gewinnt noch typischerweise die freie Marktwirtschaft und so ist es möglich, dass in diesem Fall noch Diskriminierung und Ungleichbehandlung erlaubt ist ( bei Alleinerziehenden :Gehaltsnachweis!)

30 Anfragen in 2h für eine banale Wohnung im Außenbereich.

Frauen werden wieder abhängiger, weil Vermieter bevorzugt an solvente Männer vermieten.

Der Traum Mieter ist männlich, wird also nicht schwanger, Vollzeit am arbeiten, also solvent und zugleich oft abwesend und am besten Single, dann gibt es auch keinen Beziehungsstress in der Wohnung.

Also einfach am zahlen und nicht zu hören, nicht zu sehen (nicht am “Leben”) .

Bei den vielen Anfragen kann man sich bei günstigen Wohnungen dann die Reichsten aussuchen und bei den teuren Wohnungen sowieso.

Obdach – und Wohnungslosigkeit verdreifacht, vieles unsichtbar, in den Medien geht es immer nur um die alkoholisierten bettelnden Männer, die durch provokantes Verhalten auffallen. Frauen dagegen,kommen oft bei Bekannten unter, auch da birgt die Abhängigkeit Missbrauchsgefahr. Wohnungslosigkeit wird verheimlicht, weil man mit Kindern nicht in eine Obdachlosenunterkunft will und diese für unsicher hält – haben wir auch so gemacht.

Aber uns ist das alles eigentlich egal, wir haben unseren Bauwagen und warten, bis der Spuk vorbei ist. Wir werden weder durch Caritas, noch Jugendamt oder Odnungamt gestresst. Erstere beiden suchen mit für uns nach einer Wohnung, aber finden selber nichts und melden sich deshalb seit einem halben Jahr nicht bei uns. Wirke sozialstark genug, deshalb kann ich mit behindertem Kind im Bauwagen bleiben und muss nicht in so ein Lager für immense Kosten! Ach ja, DAS ist ja auch noch eine Möglichkeit zum abzocken. Was kostet so eine Unterkunft nochmal pro Tag? Für Sammelzimmer mit Metallbetten und Ungeziefer?

Früher hatte ich übrigens zeitweise freiwillig mobil gewohnt, da gab es aber genug Wohnungen und man wurde laufend vom Ordnungsamt gejagt. Jetzt haben die keine Argumente, keine Alternativen. Allerdings wäre mir ausgerechnet jetzt eine Wohnung lieber, da meine Kinder Teenager sind und der Zeitpunkt für so eingeengtes Wohnen denkbar ungünstig ist.

Vermieter derweil zeigen gerade so richtig schön, wie gewissenlos Menschen mit so einem Monopol werden.

Die Lösung wäre, dass Deutschland seine Bigotterie ablegt und seinen Hochmut und endlich alternatives Wohnen erlaubt, sprich Tiny Houses, Schrebergarten, Campingplatz, ect. Das will D aber nicht, weil es dann auch zugibt, nicht Herr der Lage zu sein.

Immer mehr Menschen wollen Tiny Houses und andere Möglichkeiten nutzen. Mit solchen Alternativen nimmt man Vermietern das Monopol und die Mieten würden sinken, wovon dann alle Mieter etwas hätten . Kriminellen, die die Wohnsituation durch Betrugsmaschen ausnutzen, würde ebenfalls das Handwerk gelegt.

Mich wundert immer, in was für einer Akademiker-Beamten-Bubble hier Viele diesbezüglich leben. Zumindest in den Nachrichten muss man doch schon mal davon gehört haben?

Danke für diesen Beitrag! Ich bin aus denselben Gründen für alternative Lebensformen. Ich kenne einen Campingplatz mit Dauercampern in Wohnwagen, Mobilheimen und Tiny Houses mit angemeldetem Erstwohnsitz. Die Lage ist ruhig und wunderschön und es leben Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten miteinander in der Natur, aber mit Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Auch niedrige Einkommen können sich dort ihr eigenes kleines Zuhause leisten, ebenso Topverdiener im Homeoffice.

Die Hauptursachen für die sich zuspitzende Marktlage sind folgende:

1. Extrem hohe Auflagen für den Neubau, insbesondere hinsichtlich der Energieeffizienz.

2. Höhere Baupreise aufgrund der Inflation (Energie, Rohstoffe, Lohnerhöhung, etc.)

3. Es wird kaum neues Bauland ausgewiesen, da es politisch und von der Mehrheit der Bevölkerung unerwünscht ist im Außenbereich Hausbebauung zuzulassen.

4. Rechtliche Unsicherheit für Investoren, in Mietimmobilen zu investieren, da die Rufe nach zunehmender Regulierung (Mietpreise etc) zunehmen.

5. Viele Kommunen haben sich in den letzten Jahrzehnten vom sozialen Wohnungsbau verabschiedet. In vielen Kommunen gibt es mittlerweile keine Immobilien mit einer Mietbindung.

6. Die Nebenkosten sind aufgrund der höheren Energiepreise (Keine Kernenergie, kein Gas aus Russland, Subventionen für Windkraft etc) in die Höhe geschnellt.

7. Das Bürgergeld stellt sicher, dass Menschen ohne eigenes Einkommen auch die gestiegenen Mieten vom Staat bezahlt bekommen, was die Preise noch weiter antreibt.

8. Viele Einwanderer in den letzten zehn Jahren, die ebenfalls Wohnraum benötigen.

Nun ist auch mein Text sehr lang geworden. Er zeigt aber Folgendes: Fast alle o.g. Ursachen sind politisch getrieben. Der deutsche Wohnungsmarkt ist sehr reguliert. Die o.g. politisch getriebenen Maßnahmen führen zu Mietsteigerungen und zu einer Verringerung der Bautätigkeit. Das hat mit einer freien Marktwirtschaft nichts zu tun.

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie die Perspektive eines Menschen einzunehmen, der überlegt Geld in den Wohnungsbau zwecks Vermietung anzulegen. Die Politik muss sich fragen: Was müssen wir tun, damit mehr Menschen in den Neubau von Mietimmobilen investieren.

Ein Wort: “Mietrecht”.

Noch ein Wort: “Mieterschutz”.

Quizfrage:

Sie haben eine entsprechende abbezahlte Immobilie (könnte man eine große Wohnung reinsetzen und vermieten) und diverse Angebote regional, zwischen 6-12 Wohneinheiten kreditfinanziert zu erwerben, die Objekte sind sogar schon gebaut, genehmigt, am Markt.

Was tun Sie als privater(!!!, der Punkt ist entscheident) potentieller Vermieter, Sie sind weder Anwalt noch Wohnungskonzern?

A)

Sie googeln 30 Minuten, welche Rechte Sie als VERmieter eigentlich so haben und wie DURCHSETZBAR die sind. Daraufhin tragen Sie ihr Geld zu Trade Republic oder coinbase, atmen erleichtert auf und schauen beim Profitmachen von der Dachterrasse aus zu.

B)

Sie werden voller Stolz Vermieter und quartieren (natürlich in vollem Bewusstsein, kein “fieser Miethai” zu sein) gleich mal eine Mischung aus Arbeitslosen, “”””Wohnungslosen””””, Chaos-Kevins und -Chantals ein und bilden freudig enteignungsfeste Ökosanierungsrücklagen. Immerhin, “so einer”, so ein dreckiger, böser, fieser “Vermieter”, der das für das schnöde Geld macht wollen Sie ja nicht sein.

Bürgergeldempfänger halten momentan für alles her! Gegen den Schaden, den Schwarzarbeit verursacht sind die Bürgergeld Ausgaben zB ein Klacks! Und am meisten Schwarzarbeit wird es wohl in der Mittelschicht geben, doch man konzentriert sich hier einfach und bequem auf schwarzarbeitende Bürgergeldempfänger, obwohl die doch gleichzeitig dem Narrativ des Arbeitsfaulen unterliegen.

Bezüglich Wohnungen haben wir zum einen die Zuwanderung (Migranten) aber auch 50% Singlewohnungen ( Nicht-Migranten), verstärkt durch Überalterung, aber auch hier findet sich der Bürgergeldempfänger als Buhmann.

Btw: Private Vermieter, speziell in ländlichen Gegenden verlangen zu 99% in ihren Anzeigen Arbeitsverträge und Gehaltsnachweise. Es ist also Unsinn, dass Mieten steigen, weil angeblich bei Empfängern, die man sich suchen könnte, alles geht, was nebenbei auch nicht stimmt! Eher andersrum. Wenn nur noch zu hohe Mieten angeboten werden, müssen die Jobcenter zwangsläufig auf Dauer mehr gewähren.

Vor 7 Jahren galt bei uns im ländlichen Bereich für Familie mit zwei Kindern max 85 qm und 385 kalt!

Aber ich weiß schon, es macht viel mehr Spaß sich München auszurechnen und dann gibt es Populisten, die behaupten, in München wohnen bald nur noch Empfänger, weil es sich kein Anderer leisten könne. Komisch, dass passt mit den Gammelbuden aus Hartz und Herzlich so gar nicht zusammen. Und wie hoch die Summen bei acht Kindern steigen und natürlich wird immer verschwiegen, dass da das Kindergeld mit drin ist, bei einem Arbeiter der Mittelschicht aber noch oben drauf käme und die Rechnung dann ganz anders wirkt.

Aber ich resigniere da schon, es hat überhaupt keinen Zweck noch gegen diese Hetze anzukommen.

Nur eines :

Bei den Nazis gab es zB Plakate, die Behinderte zeigten und darunter eine Aufzählung der Kosten, die diese Menschen dem Volk verursachen.

Fällt keinem auf, dass wir mit unzähligen Berichten, täglichen Dokus und Diskussionen in allen Medien, jeder Sendung und auf jeder privaten Feier, wo wir (nicht mit, sondern) über Bürgergeldempfänger reden, das gleiche machen?

Der Hass ist einfach nicht aufzuhalten, Menschen werden gerade in allen Bereichen aggressiver.

Wenn wir innehalten und über wirkliche Kosten zu sprechen beginnen würden, könnte es aber am Ende einen selbst treffen. Also treten wir munter nach Unten…

https://www.zdf.de/play/shows/die-anstalt-104/die-anstalt-vom-15-juli-2025-100

Von gehört, ist bekannt.

Warum wir nicht Vermieter wurden habe ich Ihnen ja auch schon geschildert.

Wenn man selber natürlich nix hat und nix erreicht hat, da ist immer gut “fordern”, dass ANDERE einem gefälligst die Bude hinstellen sollen, darf es auch frisch renoviert, gedämmt und saniert zu Mietpreisen der 80iger sein? 😀

Und selbstverständlich soll dieser Abschaum namens Vermieter auch als Sozialant agieren und Assis, Chaoskunden und Pleitiers ein wohliges Zuhause bieten? 😀

Das KANN man “Leben in der Bude” nennen, muss man aber nicht.

Die Renditeerwartung von rechtlich und ethisch halbwegs legalem PRIVATEN Vermieten nähert sich übrigens gerne der 1-1,5%-Marke an, ist also faktisch ein Verlustgeschäft von (polemisch gesagt) minus 5% , aufgewendete Arbeitszeit NICHT gerechnet.

Den Kostendruck von Millionen staatsfinanzierten “Suchern” (plus grob eine Großstadt jährlich obendrauf, vom Wähler gewünscht) bei gleichzeitiger maximaler Minimierung der Bautätigkeit im Normalsegment(!) durch Beamtenterrorvorschriften (typisch deutsch) und Ökowahn (Wählerwunsch) gleicht übrigens keine Tinyhouse-Armada dieses Planeten aus.

Das wird noch viel schlimmer werden.

Geliefert wie (vom Wähler) bestellt.

Diese Drohne wird absehbar jedenfalls kein “bösa Famietahhh”, das ist doch toll.

Der Hinweis “Alleinerziehend” reicht zB schon für den Ausschluß und soweit ich weiß ist Gruppenbezogene Pauschalisierung und Diffamierung in anderen Bereichen des Lebens nicht erlaubt, nur hier. Der Vermieter macht sich oft kein Bild, er sortiert Bewerbungen im Vorfeld aus. Und nein, dass sind nicht Ein-Satz-Anfragen ohne Gruß und Namen, auch wenn es die natürlich auch gibt.

Hier mein Beispiel :

Hallo, ich bin 44 Jahre alt, beruflich als Selbständige im Bereich Pferdewirtschaft tätig…

(alternativ – ich mach ja vieles – Musiklehrerin, Reitpädagogik, handwerklicher Beruf

(genau gesagt Kunsthandwerk, das “Kunst” besser weglassen, bei Pferdewirtschaft habe ich auch schon “selbständig” weggelassen und unsere Haustiere sowie geistig behindertes Kind lasse ich schon lange weg)

… und suche mit zwei Kindern (18 und 14 Jahre alt) eine Wohnung im Raum xy. Mein Sohn besucht die 12. Klasse der Oberstufe in xy und meine Tochter die 8. Klasse im Ortsteil xyz. Wir sind aktive Mitglieder unserer beliebten Waldbühne hier in xy und fühlen uns auch sonst xy verbunden.

Wir sind ruhige und naturverbundene Mieter und haben deshalb ein besonderes Interesse an dieser Wohnung im Außenbereich.

Meine durchgehend positive Schufa-Auskunft könnte ich zur Besichtigung mitbringen.

Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Indra Rupp

Schreiben Sie diese Anfrage gerne mal zwei Jahre lang an alle möglichen Vermieter und erwarten Sie nicht, auch nur einmal zur Besichtigung eingeladen zu werden.

Bezüglich der Kosten für Vermieter:

Bei großer Wohnungsnot braucht man es mit Sanierung nicht mehr so genau zu nehmen, denn auch die größten Bruchbuden werden genommen. Man wird mitunter auch erpresst, bestimmte Dinge freiwillig selbst zu übernehmen, um die Wohnung zu bekommen. Auch (Vor) – Mieter selber haben Möglichkeiten erkannt und bitten die Vermieter darum, sich um die Anzeige zu kümmern. In der Anzeige verlangen sie dann, dass man bereit sein muss, Küche, Aufsitzrasenmäher ect zu übernehmen, um an den Vermieter weiter gereicht zu werden. Kündigen oder rausekeln geht im Zweifelsfall per Eigenbedarf leicht. Erst seit kurzem steigt das Bewusstsein, dass mit dem Eigenbedarf viel Missbrauch entsteht. Der Auszug kostet den Vermieter nur eine Unterschrift, ein neuer Interessent ist sofort gefunden. Für den Mieter bedeutet das Kosten, Stress, körperliche Strapazen, Ortswechsel, Schulwechsel, Arbeitsplatzgefährdung ect, weshalb er sich in diesem Verhältnis viel gefallen lassen muss.

Letztendlich hat die so häufige Eigenbedarf kündigung immer einen Grund: Alle Mieten steigen und und man will etwas vom Kuchen abhaben. So lange der Mieter dort wohnen bleibt, darf man nur minimal erhöhen. Bei Auszug kann man auch 300 oder 500 Euro hoch gehen. Da die Mieten rasant steigen, können Sie davon ausgehen, dass das auch regelmäßig so angewandt wird und die Vermieter beim ausziehen nachhelfen, um da mitzuziehen.

Erzählen Sie mir nichts von armen Vermietern, wenn eine Wohnung in zwei Jahren von 300 kalt ( =schäbige Bude) auf 800 hoch wandert und in 6 Jahren Nichts! In dem Haus gemacht wurde.

Und ja, wenn ich 800 kalt zahle, darf ich genauso eine isolierte Wohnung erwarten, wie jemand, der “mehr erreicht hat” und diese Wohnung anmieten würde.

Meine Schwester ist Krankenschwester, nix chaotisch, Kinder fast alle aus dem Haus – aber eben getrennt lebend. Wohnt in einer Wohnung im Haus meines Vaters. Der ist aber erstens irgendwann nicht mehr am Leben und zweitens ist die Wohnung, genau gesagt Haushälfte, teuer und groß, wenn das letzte Kind auch auszieht. Sie macht sich Sorgen, dann nichts zu bekommen.

Ihrer Ansicht nach selbst Schuld bei so einer Lebensführung? Hätte mit dem erweiterten Sek 1 ja ABI machen können, auch wenn das Ende der 80er noch nicht so üblich war, dass das alle machen. Sie sind also dafür, dass alle Abi machen und die Ablehnung ggü Berufsschülern, wie derzeit in Frankfurt, gerechtfertigt ist und auch gut, wenn solche keine Wohnung bekommen, schon gar nicht isoliert und so? Und das Frauen einen Mann brauchen, um an eine Wohnung zu kommen, ist auch gut so?

Die armen Vermieter behalten von den 10.000 Euro jährlich ja kaum was übrig. Rund um die Uhr sind sie am werkeln in jeder Wohnung ^^

“Sie macht sich Sorgen, dann nichts zu bekommen.” – gemeint ist, eine Wohnung!

Diese Sorge ist völlig verständlich.

Man mag es kaum glauben,auch ich residierte (logischerweise) früher in 08/15- oder Billigbuden.

Es gibt schlicht zu wenig normalen Wohnraum – die entstehenden Phänomene dafür haben Sie aus Mietersicht, ich aus (potentieller) (Privat)Vermietersicht aufgeführt.

Die Ursache ist schlicht in den unreflektierten Wählerwünschen und damit den politischen Regelungen zu finden.

Durch tausend kleine Nadelstiche (=unendliche Regelungs- und Urteilsflut) stirbt selbst der dickste Elefant irgendwann.

Als Lösung wird noch mehr vom gleichen Zeug vorgeschlagen, bringts bestimmt. 🙂

Der Staat hält sich hier “sauber raus” und statt z.B. günstige Sozialwohnungen bauen zu lassen (denn auch ohne Wärmepumpe und Dreifachverglasung sind deutsche Neubauten gut isoliert) wird indirekt versucht, Vermieter zu einer Art “Sozialwohnungsamt” umzufunktionieren.

Hier schlägt dann das Marktparadox zu:

Nehmen wir Ihr Anschreiben. Würde bei mir jetzt keine großen Vorurteile triggern. Aber auch keine massiven “Mietwünsche”.

Jetzt kommt das Paradoxon – je LEICHTER ich Sie im Konfliktfall loswerden kann und/oder praktisch durchsetzbar (!, “praktisch” ist hier der operative Begriff), um so EHER kann ich es mir leisten, einfach an Sie zu vermieten.

Denn wenn es schief geht – wäre ja nicht so schlimm.

Je MEHR Supersonderschutzregeln es gibt – um so mehr müsste ich “aufpassen” (=diskriminieren im Wortsinn, also am besten nur kinderlose AN mit leicht pfändbarem Gehalt), mir bloß keinen Totalausfall reinzuholen.

Das ist aber ein Mythos! Fragen Sie mal Anwälte, man bekommt Familien mit Kindern genau so leicht vor die Tür, wie Singles. Im Zweifelsfall Eigenbedarf! Vermieter scheinen das aber selber nicht unbedingt zu wissen. Wenn sie also ihre Miete verdoppeln wollen und dafür der Mieter ausziehen muss, dann versuchen sie es bei Alleinerziehenden mit Psychoterror, weil sie meinen, dass es da besonders schwierig wird, diese los zu werden.

Falls Sie mal eine junge Familie bei sich haben, die genau das durch macht (bei meinen Schülern ist das Ausbildung/Umschulung und Kind/er) dann sagen Sie das diesen Bitte. Weil das macht keiner, alle sagen immer nur, wie gut es Ihnen geht.

Eine der höchsten Geburtenraten der Welt in den letzten Jahrzehnten hatte der Gaza-Streifen.

Wie passt dies zu den Erkenntnissen bzgl. “Krisen” der o.g. Studie?

Die Geburtenrate im Gaza-Streifen ist seit 20 Jahren im Sinkflug: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1418639/umfrage/gazastreifen-fertilitaetsrate/

Darüber hinaus gilt: In armen Gesellschaften ist die Geburtenrate generell hoch (egal wo), weil Kinder einerseits zur Altersvorsorge herangezogen werden, andererseits das Überleben einzelner Kinder – aufgrund der relativ hohen Kindersterblichkeit – nicht gesichert ist. Dieses demografisch-ökonomische Paradoxon ist seit Jahrzehnten bekannt.

Gerne hier nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Demografisch-%C3%B6konomisches_Paradoxon

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Außerdem ist in vielen armen Gesellschaften Verhütung nicht erhältlich oder sogar verboten, die Menschen gehen aber dennoch ihren Gefühlen oder ihren Verpflichtungen nach.

In welchen Ländern ist Verhütung verboten?

Vatikan

Da kann man auch nicht hineingeboren werden 😉

In Afganistan….

https://taz.de/Taliban-verbieten-Verhuetungsmittel/!5912377/

Krass! Danke für den Hinweis. Wahnsinn, was da vor sich geht! 🙁

Kein Wunder, dass wir Flüchtlinge dahin abschieben…

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/abschiebeflug-dobrindt-afghanistan-100.html

Erstens: Fast überall sind die Fertilitätsraten im Sinkflug. Dennoch hat Gaza eine der höchsten der Welt.

Zweitens: Wenn hoher Wohlstand zu sinkenden Fertilitätsraten führt, was offenbar der Fall ist, so zeigt dies nur, wie absurd jegliche Behauptungen sind, die meinen, die Fertilitätsraten könnte durch bessere Bedingungen (also höheren Wohlstand, gesteigert werden).

Wer behauptet denn, dass die Geburtenrate durch höheren Wohlstand gesteigert würde? Sie wird – auch – durch eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert, was eine Binse ist. Das ist (siehe oben) aber, wie immer im Leben, nicht der einzige Einflussfaktor.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Liebe Redaktion, sind Sie wirklich der Meinung, die Menschen in armen Ländern zeugen Kinder ganz bewusst mit dem Gedanken an die hohe Kindersterblichkeit und an die Versorgung im Alter? Die sagen sich also: Lass uns mal lieber noch 2 Kinder mehr machen, wer weiß, wie viele davon bis 18 überleben? Gibt es dazu Studien (Befragungen)?

Wie sieht es mit der Abtreibungsrate in diesen Ländern aus? Mit Verhütung? Und mit den Einstellungen dazu (Kultur, Mentalität, Religion)?

Lesen Sie doch einfach den von uns verlinkten Wikipedia-Beitrag. Der Zugang zu Verhütungsmitteln und die geringen Bildungschancen insbesondere von Frauen spielen natürlich auch eine Rolle.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Witzig, naja, fast, es wurde so viel gemacht, um den Kinderwunsch leicher realisierbar zu machen …

… und das alles hat nicht dazu geführt. Die Geburtenrate sinkt trotzdem. Ich finde das logisch. Frauen sind keine Gebärmaschinen. Niemand bringt wirklich nur deshalb Kinder zur Welt, um das Rentensystem zu sichern. Das ist ein absurder Glaube.

Ich glaube, es waren 151 sozialpolitische Maßnahmen für Kinder.

Warum wirken sie nicht wie gewünscht?

Ganz sicher spielen die hohen Mieten und zu wenig bezahlbarer Wohnraum mit mehr als zwei Zimmern ebenso wie stark gestiegene Kosten für den Kauf und Bau von Eigentum eine große Rolle.

Ganz sicher spielt das eine Rolle, aber nicht die ausschlaggebende. Gerade ärmere Menschen mit vielen Kindern (eher aus oder in anderen Kulturen) leben oft in ziemlich prekären Wohnverhältnissen. Sprich, wenn das für gutbetuchte Deutsche eine Rolle spielt, dann ist das eher eine Frage der Einstellung, man will nicht auf so engem Raum mit vielen Kindern leben, aber eigentlich will man heutzutage einfach nicht mehr viele Kinder haben – als gutbetuchter Deutscher.

Die Aufzählung stimmt, nur haben die einzelnen Punkte Haken.

So muss es heißen Kindergeld oder Kinderfreibetrag.

Elterngeld und Kindergeld werden auf die Hilfe zum Lebensunterhalt angerechnet.

Alles was mit mancherorts ausgewiesen ist, betrifft einzelne Gemeinden und städte, die nicht in der haushaltssicherung sind.

Kurzum, das ganze ist Stückwerk. Dazu kommt dass alle Sozialleistungen von insgesamt 7 Ministerien und entsprechent vielen Ämtern unter das Volk gebracht werden. Letztendlich blickt da keiner durch, aber es gibt gewaltige Overhead-Kosten für den Quatsch.

Warum nicht alle Sozialleistungen für Familien und vor allem für Alleinerziehende aus einer Hand in den Kommunen vor Ort. Würde Unmengen an Verwaltungspersonal freisetzen, das an anderer Stelle ohnehin benötigt wird.

Ich stimme Ihnen zu, dass alles sehr unübersichtlich ist. DESHALB wird es auch kaum gesehen. Man nimmt es, nutzt es, hakt es ab und jammert wieder neu, Deutschland sei kinderunfreundlich. Wie oben der eine Kommentator. Deutschland, das finde ich auch, bietet enorm viel für Kinder, nicht nur finanziell. Ich würde auch gerne wissen, welches Land mehr bietet und was genau dann dieses Mehr ist? Vielleicht das eine oder andere Land in unmittelbarer Nachbarschaft? Aber 90% der Länder der Welt bieten nicht die Hälfte davon und haben keine ständig sinkende Geburtenrate.

Das sollte zu denken geben, woran es wirklich liegt. Wie viele Abtreibungen gibt es eigentlich in Deutschland jedes Jahr? Die Kindersterblichkeit dürfte hierzulande wohl gegen 0 gehen.

Na ja, vielleicht ist genau diese Einstellung das Problem: Familien sollen buckeln und nicht meckern. Zu ihrem Vergleichswunsch lesen Sie mal das Buch von Frau Klüver.

Es gibt immer Leute, die alles schlecht reden und ewig unzufrieden sind. (Siehe meine Antwort an Sie unten, darin auch zu Frau Klüver.)

Lesen Sie doch mal was anderes, hier:

“Deutschland im UNICEF-Ranking Sechster bei der FamilienfreundlichkeitStand: 13.06.2019 03:09 Uhr

In der UNICEF-Studie zur familienfreundlichen Politik landet Deutschland auf Rang sechs. Bewertungsfaktoren waren unter anderem Mutter- und Vaterschaftsurlaub sowie die Nutzung von Betreuungsangeboten.”

https://www.tagesschau.de/ausland/familienfreundlichkeit-studie-unicef-101.html

Und vielleicht auch das:

https://www.bundestag.de/resource/blob/412168/70419a612eb679fac3ab4faaa1274ffd/wf-ix-035-06-pdf-data.pdf

Doch, Geburtenraten sinken überall! Prognostiziert wird auch ein Rückgang ab 2050 in Afrika, als letztes Land. Jetzt können wir noch mit Migration gegensteuern, aber das Problem hat bald die ganze Welt. Ich finde allerdings die Auswirkungen durch Überbevölkerung bedrohlicher, auch wenn Überalterung ebenfalls bedrohlich ist.

Vielleicht ist der Grund, warum die Geburtenrate sinkt, ganz simpel. Die Menschen definieren sich heute anders. Die Lebensentwürfe sind in westlichen Ländern durch das Fehlen von existenzieller Armut andere geworden. Man schaut nach links und nach rechts und hat Entscheidungsfreiheit, auch Dinge nicht zu tun, obwohl Anreize gesetzt werden. Wenn ich mich entscheide, keine Kinder zu bekommen, habe ich dadurch ja keine Nachteile und auf der anderen Seite, sind die Vorteile, Kinder zu bekommen, materiell gesehen doch sehr überschaubar. Für die meisten Menschen ist die Entscheidung pro Kinder eine sehr bewusste, abwägende auch und gerade, was die Zahl der Kinder angeht. Daher bekommen die meisten Paare nur wenige Kinder.

Da wäre ich bei Ihnen. Der Trend zur Kleinfamilie (nicht nur ohne Zusammenleben mit Großeltern, sondern auch mit im Schnitt 2 Kindern statt ehedem mal 8,9,10…) begann, soweit ich weiß, doch schon vor 100 Jahren. Schon die Nazis versuchten, dem entgegenzuwirken und meinten, “die deutsche Frau” müsse im Schnitt 3 Kinder zur Welt bringen, damit die Bevölkerung nicht schrumpft. Alle möglichen “sozialpolitischen Maßnahmen” der Nazis dienten diesem Zweck. Ja, wir wissen heute, es ging um Soldaten für den Krieg, nicht um das Rentensystem. Aber führe man eben einfach keine Kriege und schaffe man sich eben einfach ein anderes Rentensystem und bleibe gelassen. Die Möglichkeiten der Verhütung und Abtreibung spielen sicherlich auch eine große Rollen, warum die Deutschen nicht mehr so viele Kinder haben. Aber mehr als zwei will der Durchschnitt auch gar nicht.

Ihrem ersten Satz stimme ich voll zu. Menschen wollen heute vielfach nicht mehr als 2 Kinder haben. Das Ideal sind Vater, Mutter und 2 Kinder (möglichst 1 Junge und 1 Mädchen). Damit aber sinkt eine Bevölkerung automatisch, da ja leider nie alle das Erwachsenenalter erreichen. Ich glaube, 2,1 ist die Geburtenrate, damit eine Bevölkerung nicht sinkt.

Die finanziellen Vorteile sind nicht überschaubar. Wie war das 225,- pro Kind als Kindergeld? Was meinen Sie, was Schule und Berufsausbildung den Staat kosten? Das sind Millionen, wenn nicht Milliarden. Wer zahlt das denn? Wir alle über unsere Steuern! Wollen Sie ein höheres Kindergeld? 500,- pro Kind. Gut, dann erhöhen wir mal die Lohnsteuer, senken den steuerfreien Betrag, erhöhen die Obergrenze. Dann ist mehr Geld da. Für den Staat. Aber weniger bei Ihnen. (Außer wenn Sie es als Kindergeld dann zurückbekommen.)

Was meinen Sie, was Kinder in der Krankenversicherung kosten? Die ganze medizinische Ausrüstung? Die Medikamente? Die Ärzte mit ihren Gehältern? Das ist alles kostenlos in Deutschland für die Kinder, die nichts einzahlen. Sie arbeiten ja noch nicht. Materielle Vorteile sehr überschaubar? Rechnen Sie mal alles nach! Sie werden Augen machen!

PS: Wer keine Kinder hat, weil er nicht will oder leider nicht kann (aber will), bezahlt alles oben Genannte mit seinen Steuern mit, ohne es selbst jemals in Anspruch nehmen zu können für den eigenen Nachwuchs, und darf noch einen erhöhten Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen.

Ja, für Kinder wird viel bezahlt, das stimmt. Aber diese Art der Vorteile meine ich nicht. Sondern, die materiellen Vorteile, die ein Paar hat, wenn es sich entschließt Kinder zu haben. Da hätte ich eher das Kindergeld, Erziehungsgeld, Freibeträge bei der Steuer im Blick. Und wenn ein Paar das für sich ganz individuell gegenrechnet, dann ist der Vorteil doch sehr gering, denn die Kosten, die Kinder für das Paar verursacht (Nahrung, Unterkunft, Kindergarten, Spielzeug, Klamotten, Unternehmungen, etc.etc..) sind ja auch erheblich.

Ich behaupte, dass wir in den letzten 20 Jahren, in denen wir Kinder großgezogen haben, erheblich daraufgelegt haben….

“Wer keine Kinder hat, weil er nicht will oder leider nicht kann (aber will), bezahlt alles oben Genannte mit seinen Steuern mit, ohne es selbst jemals in Anspruch nehmen zu können für den eigenen Nachwuchs, und darf noch einen erhöhten Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen.”

Na ja, wer keine Kinder hat profitiert aber von den späteren Beiträgen der nicht eigenen Kinder in die Rentenkasse und Pflegeversicherung => auch ohne diese Kinder und deren Erziehung “jemals in Anspruch genommen zu haben”. Und die Möglichkeit der Elternunterhalts (die Grenze ist zwar hoch, aber die Pflicht dann grds. gegeben) blenden Sie auch aus.

Auch die Krankversicherung braucht in Alter junge Menschen die Einzahlen, also ist ihre Sichtweise sehr kurz. Kinder werden bis zum eigenen EK mitfinanziert – richtig. Dann zahlen Sie aber ein und entlasten auch die kinderlosen Rentner. Die sehen einseitig die “Last” die kinderlose durch Familien mit Kindern hat. Vielleicht ist das das Problem, dass Sie nicht sehen wollen, welche Vorteile kinderlose dadurch haben und welchen Aufwand/Belastung die Familien.

Wir kommen nicht auf einen Nenner. Das bringt uns nicht eh nicht weiter. Sie jammern und jammern und ignorieren alles, was dieses Land seit Jahrzehnten für Kinder und Familien tut. Sie wollen nur immer noch mehr. Sie werden nie zufrieden sein.

Wer keine Kinder hat, zahlt jetzt, wenn er arbeitet, auch für jetzige Rentner. Man spart seine Rente nicht an, man zahlt als Arbeitender immer für die Nicht-Arbeitenden (egal, ob Rente, Arbeitslosengeld, Bürgergeld..). Dann ist es nur recht und billig, wenn künftig Arbeitende auch für ihn zahlen. Wer keine Kinder hat, zahlt alles mit, was Kinder in Anspruch nehmen. (schon erläutert) Da ist es nur recht und billig, wenn diese später auch die Rente des Kinderlosen mitfinanzieren. Man kann es Dankbarkeit nennen. Leute mit Kindern zahlen das alles auch mit über ihre Steuern, aber sie nutzen es auch alles für ihre eigenen Kinder.

Wer keine Kinder hat, spart vielleicht aktuell. Aber er bekommt keinen Kinderfreibetrag, kein Kindergeld, keinen Kindergeldzuschlag. DAS alles wollen Sie nicht sehen, scheint mir. Mir scheint, Sie wollen, dass der Staat die gesamten Kosten für Kinder übernimmt. Es ist Ihnen egal, wer das bezahlt. Dass Sie das selbst sind über die Steuern, das sehen Sie nicht mal. Oder wollen Sie, dass andere das bezahlen? Welche anderen?

Nein sie wollen nicht die andere Seite sehen. Sie behaupten nie die Leistungen für Kinder in Anspruch zu nehmen können. D.h. sie waren nie auf der Schule, haben nie als Kind einen Arzt besucht. Also wie sie es bei der Rente schreiben, es ist nur fair. Und, wenn Kinder so finanziell Vorteil haft wären hätten wir bedeutend mehr. Sie unterstellen mir, dass ich will dass der Staat alles zahlt, was ich nie behauptet habe. Sie unterstellen, dass ich alles schlecht rede und nur Ausnahmen als negative Beispiele aufzähle. Sachlich sind sie nie auf die Punkte eingegangen. Dabei haben wir ein Problem – ich zeige mögliche Ursachen auf die sie verneinen. sie sagen Familien geht finanziell gut, was ich mir der höheren Inflation und den Beispielen bestritten habe. Sie beschweren sich aber über die Ausgaben. Ihnen geht es also nicht gut. Wobei es ihnen in Malaysia (hoffe das war das Beispiel ) sicherlich besser gehen würde. Sie dürfen meckern, sie dürfen sich beschweren, Familien sollen den Mund halten und zufrieden sein. Innen fällt der Widerspruch nicht auf. Und das ist das Problem, dass Familien gesellschaftlich keinen Rückhalt erfahren so detm noch dankbar sein sollen.

Vielen Dank für den Hinweis, dass die Kinderlosen sehr wohl ihren Beitrag leisten, indem sie alles mitfinanzieren, was Kinder oder Eltern von Kindern an Vergünstigungen und sonstigen Leistungen in Anspruch nehmen, ohne es selbst je in Anspruch zu nehmen!

Ihnen dann noch einen erhöhten Beitrag zur Pflegeversicherung aufzubrummen, finde ich zutiefst ungerecht.

Sie waren also auch nie in der Schule und haben davon profitiert? Es gilt bei uns das Rätsel der synx

Unpopular Opinion:

Viele Kinder bekommen Menschen (bzw. Frauen), wenn der ideologische gesellschaftliche Überbau UND die (Achtung, Tabuthema) biologische Natur des Menschen beide zusammenfallen.

Oder die Gene das “Notfallprogramm” aktivieren.

Hoher Wohlstand und extrem hohe individuelle Freiheit sind das wirkungsvollste Mittel GEGEN Kinder, weil der Prozess insgesamt natürlich hochgradig belastend und einschränkend ist.

Sobald kognitiv abgewogen wird ist es sozusagen “normal”, sich gegen viele Kinder zu entscheiden.

Ich glaube eher, es liegt an den verbesserten Möglichkeiten der Verhütung und der Abtreibung, dass die meisten Menschen nur noch durchschnittlich 2 Kinder haben, aber sehr wesentlich liegt es meiner Meinung nach auch daran, dass der Einfluss der Kirchen (gegen Verhütung, gegen Abtreibung) immer weiter gesunken ist und dass man selbst sein erfülltes Leben als Frau nicht mehr nur in den 3 K sieht (Kinder, Küche, Kirche).

Sehe ich auch so.

Äh, Sie beschreiben doch genau das gleiche wie ich?

Ähm,

Dazu noch Eintrittgebühren in Restaurants, keine Kinderstühle mehr in selbigen usw. .

Noch Fragen

Ach, das ist es ja wieder, das Schlechtreden von jeglichem Positivem in Deutschland und sei es mit irgendwelchen Einzelfällen. Wer schrieb es oben, Moment, ach, “die Schrankwand”. Ja, in Berlin ist das Mittagessen kostenlos, die Kitas sind kostenlos, der öffentlichen Nahverkehr ist kostenlos. Stimmt alles.

Gehälter steigen => Preise steigen. Ist immer so. Was erwarten Sie? Wenn die Angestellten der Bahn mehr Gehalt bekommen, steigen die Preise der Fahrkarten. Wer soll es denn bezahlen das Gehalts-Plus? Wenn die Pflegekräfte in den Altenheimen besser verdienen, steigen die Zuzahlungen der Pflegeinsassen. Wo sonst soll das Geld dafür herkommen? Vom Steuerzahler? Na, dann sind wir das eben alle und haben weniger Netto vom Brutto oder zahlen mehr Gebühren woanders oder müssen auf etwas verzichten, was nicht mehr finanziert werden kann. Wie sonst? Also wird auch der Preis für die Kinder trotz Ermäßigung höher. Logisch. Deshalb gibt es keine Ermäßigung? Sie wollten bei höherem Gehalt/Lohn gleiche Fahrkartenpreise? Hieße, die Bahnmitarbeiter bekämen keine Erhöhungen. Mal so als Beispiel nur. Vereinfacht.

Schwimmbäder werden vielleicht geschlossen, weil die Kommune kein Geld mehr hat oder weniger. Ich will nicht unken. Wegen der Gehaltserhöhung der Mitarbeiter der Kommunen? Nein, natürlich gibt es viele Gründe. Mehr Geld für die Kommunen? Dann können die auch Schwimmbäder finanzieren mit moderaten Eintrittspreisen. Wer soll dafür aufkommen? Höhere Steuern?

Sie reden alles schlecht. Sie wissen gar nicht, wie gut es Ihnen geht. Denken Sie sich mal ein Leben ohne all die Dinge, die die Schrankwand oben aufführte. Davon ist ja nichts falsch, auch wenn das Eine oder Andere auf Sie persönlich nicht zutrifft.

Danke, sie bestätigen wahrscheinlich unabsichtlich was ich oben behauptet habe: Familien sollen nicht meckern sondern Buckeln, denn Sie wissen gar nicht wie gut es Ihnen geht. Und genau deswegen sinkt die Geburtenrate: sie spielen meine Beiträge runter und sehen nicht, dass die Belastung der Familien einmal finanziell massiv steigt (und zwar weit über der Inflation https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-06/20220609_Inflation%20Familien_Prognos.pdf) und Gesellschaftlich viele auf Familien – Zitat: “sie reden alles schlecht, sie wissen gar nicht wie gut es ihnen geht” kaum noch Rückhalt haben. Frau Klüver hat dazu vor Jahren ein Buch verfasst: Deutschland, ein kinderfeindliches Land?: Worunter Familien leiden und was sich ändern muss – als kleine Lektüreempfehlung.

So kann man sich das selbst schön zurechtlegen. Man äußert Kritik. Die anderen sollen zustimmen. Wer nicht zustimmt, bestätigt damit, dass die Kritik berechtigt ist. Schön ausgedacht. Man hat also so oder so immer Recht. 🙂

Nur weil eine Frau Klüver ins gleiche Horn bläst wie Sie, heißt das nicht, dass die Recht hat. Es gab mal ein “Lehrerhasserbuch”. Hat die Verfasserin mit all ihren Vorwürfen Recht? Sie hat ein Buch geschrieben. Da steht das alles drin. Schwarz auf weiß. Kann man nachlesen: Lehrer sind böse.

Der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist vielleicht ganz simpel. Sie meinen, der Staat muss für die Kinder aufkommen, die man zeugt. Ich meine, das muss man in erster Linie selbst. Sie meinen, der Staat soll am besten alles bezahlen, was Kinder an Kosten verursachen, denn er will ja, dass Kinder gezeugt werden (also zahle er auch bitteschön dafür). Ich meine, der Staat soll Familien fördern, auch entlasten, vor allem finanzschwachen Familien helfen um der Kinder willen, aber der Staat muss das alles nicht tun. Er kann. Ein familienfreundlicher Staat tut das. Ich habe oben sehr viel aufgezählt, was unser familienfreundlicher Staat tut.

Für Sie ist das alles nichts. Es zählt alles nicht. Sie wollen nur mehr und mehr und mehr. Menschen wie Sie werden nie zufrieden sein. Wenn sie das eine erreicht haben, fordern sie fort was Neues. Das endet nie.

Kurze Frage, wer regt sich über meine Kritik auf und möchte diese ausblenden. Und die unterstellen mir immer mehr Sachen, die ich nie erwähnt habe. Irgendwie ist ihr erster Abschnitt auf sie zu beziehen, ich habe nie ihre sachlichen Gründe wie sie meine einfach ausgeblendet. Aber danke dafür.

Ich empfehle nochmal diese Lektüre. Bitte gerne auch an Frau Klüver weiterleiten:

1.) https://www.tagesschau.de/ausland/familienfreundlichkeit-studie-unicef-101.html

2.) https://www.bundestag.de/resource/blob/412168/70419a612eb679fac3ab4faaa1274ffd/wf-ix-035-06-pdf-data.pdf

Deutschland auf Platz 6 bei Familienfreundlichkeit im internationalen Maßstab !!!!

Erster Link neu https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/unicef-kinder-wohlbefinden-deutschland-100.html nicht mehr Platz 6 wie 2019 und Link 2 ist aus 2006 und somit fasst 20 Jahre alt. Keine aktuellen Daten somit.

Finde ich auch.

Wo zahlt man eine Eintrittsgebühr beim Betreten eines Restaurants? Was soll das?

Was das soll weiß ich nicht. Die Begründung ist aber, dass Kinder weniger Konsumieren und deswegen zusätzlich eine Pauschale zahlen sollen. Ist in SüdWestDeutschland in manchen Restaurants zu finden. Ob der Sinn nicht ein anderer ist, lasse ich mal so stehen.

Entschuldigung, Sie schreiben jetzt lauter “Einzelfälle” und wollen damit ausdrücken, wie kinderunfreundlich Deutschland sei? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie jammern auf hohem Niveau, aber ich glaube, das ist typisch für Länder, in denen es den Menschen relativ gut geht. Es nie genug. Es ist immer alles trotzdem schlecht. Ziehen Sie doch nach Uganda oder Bolivien oder Myanmar. Ob dort alles besser ist und Ihnen dort die gebratenen Tauben in den Mund fliegen?

Es wäre mal schön, auch zu schätzen, was man hierzulande erreicht hat. Übrigens in jahrzehntelangen Arbeitskämpfen der Gewerkschaften und Ringen linker Parteien, an denen sich viele Nutznießer nicht beteiligt haben.

Sie verlassen gerade den Pfad der Sachlichkeit. Das ist schade….

…und die gleichen “linken Parteien” haben mit dem Gesamtkonzept des Feminismus, den daraus resultierenden Ehegesetzen und einer mittlerweile grob 70%-Gesamtbelastung (Stichwort “Tag des Steuerzahlers”) des AN-Bruttos erreicht, dass eine Familiengründung für normale Leute (bei Licht betrachtet) eine riesengroße Dummheit ist.

Entsprechend werden mehr als ein Kind nur noch “unten” oder (selten) “oben” gezeugt…so kann es halt gehen.

Soll eine spezifische Gemeinschaft als solche erhalten werden (was man ja nicht unbedingt wollen “muss”, die Zeiten von Kaisertum und Nationalstaaten sind im Westen ja vorbei) MUSS irgendwer ökonomisch(!) “den kurzen Strohhalm ziehen”, also Indianer und nicht Häuptling sein. Irgendwer muss dann Mutter sein. Oder Vater. Oder Kanalreiniger, oder Wehrdienstleistender oder einfacher Verkäuferim LIDL oder Arbeiterin.

Geht schlicht nicht anders.

Dies ist aber (auch vollkommen demokratisch legitimiert) nicht mehr erwünscht.

Insofern: Kausalität regelt.

Ich finde, das geht völlig am Thema vorbei, mindestens in eine sehr andere (rechte?) Richtung. Ist nicht meins. Sorry.

Kann man so sehen.

Trifft aber das Kernproblem:

Welche junge, “moderne” Frau (mit stark überdurchschnittlich häufig gutem Abi, guten Chancen in der Tasche) sagt sich denn *im Westen wie er heute und jetzt gerade ist*: “Ach, egal, statt 1000 stimulierenden Jobchancen, “Dating” & Co., Geld verdienen und die Welt sehen – werde ich jetzt Mutter von drei Kindern !”

Ist doch völlig verständlich, dass da viele Frauen theoretische Kinderwünsche äussern (was man halt so sagt ohne anzuecken), aber in der Praxis nix tun um die umzusetzen.

Anreize & Co. wirken halt.

Das kann ich sogar verstehen ohne eine Frau zu sein. 🙂

Männer verhalten sich zunehmend auch kein Stück “besser”, was auch gut so ist – wenn das soziokulturelle Kapital schon für eine Strohfeuer-Chaostriebparty verpulvert wird, dann sollen wenigstens alle mit feiern können.

Einzelfälle? Es gibt ein Buch das noch viel mehr dieser “Einzelfälle” aufzeigt: “Deutschland, ein kinderfeindliches Land?: Worunter Familien leiden und was sich ändern muss” Und Sie reagieren genauso wie ich es oben vorhergesagt habe: ” Mund hal… und nicht beschweren”. Na ja, alle anderen dürfen sich beschweren, Familien sollen buckeln, haben es ja selbst so gewollt. Und genau deswegen sinkt die Geburtenzahl, weil die Gesellschaft Kinder nicht mehr wertschätzt.

Danke, dass das auch mal jemand sagt.

So wie Sie schreiben haben Sie sicher mindestens drei Kinder…oder?

Wo doch alles so toll ist?

Oder?

ODER? 😉

Ich nehme für mich und meine Familie die oben bereits genannte Tendenz in Anspruch, dass Menschen in wohlhabenderen Ländern sich meist mit 2 Kindern begnügen. Warum muss ich nach Ihrer Logik eigentlich mehr Kinder haben, wenn ich wertschätze und finde, dass Deutschland viel für Kinder und Familien tut (im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Welt). Was für eine Logik soll das sein, die besagt, je mehr ein Land für Familien und Kinder tut, desto mehr Kinder soll/will/muss ein Paar zeugen? Wo ist da die Logik?

All die vielen Maßnahmen in Deutschland zeigen ja geradewegs, dass sich nichts daran ändert, dass Familien heutzutage meistens 2 Kinder haben (wollen). Mehr nicht. Mit und ohne all den Fördermaßnahmen.

Die Logik ist so unmittelbar, direkter geht es kaum.

Wenn ich Ihnen laut und deutlich Kritik an Erdbeereis verbieten will (denn da gibt es sooooo viele tolle Vorteile im Erdbeersektor), Sie mich aber stets Zitroneneis essen sehen und nie Erdbeere…dann laber ich halt Unfug, aus welchem Motiv auch immer.

Ich wollte immer mindestens fünf Kinder. Würde ich auch jetzt noch wollen, aber es findet sich keiner, der weit genug neben sich steht, das auch zu wollen. Verrückte sind halt selten. 🙂

Zum Glück.

Ja, ich dachte mir, das so etwas kommt :

– meine Kinder wachsen auf einem Ponyhof auf, auch wenn der wenig einbringt

-sie kamen mit 4 Jahren in den Kindergarten und waren in der GS immer mittags wieder zu Hause (was aus uns automatisch arme Leute macht) , danach dann 2x pro Woche Ganztag, weil Pflicht

-mein Sohn hatte mit 15 ein eigenes Handy, meine Tochter etwas früher, da sie das Handy von der verstorbenen Oma bekam. Konsolen und dergleichen haben wir bis heute nicht, auch kein TV, nur DVD’s.

– mein Sohn macht dieses Schuljahr Abitur trotz Legasthenie, hatte in der 10.Klasse ein “Aushilfs-FÖJ” in der Schule gemacht und dort die Schul-Tiere versorgt, da sich kein FÖJler fand. Er durchschaut Populisten und Tiktok-Fake viel besser als seine Klassenkameraden, ist in Werte und Normen, Politik, Geschichte und Deutsch mündlich im Einser-Bereich und bekam von Lehrern das Lehramt aufgrund seiner Sozialstärke empfohlen. Tatsächlich denkt er über Lehramt nach, möchte aber auf keinen Fall Gym (zu abgehoben) oder GS (zu klein), sondern Sek 1 und gerade die unterrichten, die eher benachteiligt sind oder keinen Bock haben, evtl sogar freiwillig Brennpunkt. Dort wäre er gerade zu Gold wert, da er selber in Armutsverhältnissen aufgewachsen ist und die Welt bzw Situation seiner Schüler kennt und zugleich als 1,96m großer “Grizzly” schwer einzuschüchtern ist. Ich habe ihm empfohlen, wenn dann, sich eine Zeitspanne zu setzen, also nicht so lange, bis es einen kaputt macht.

-meine Tochter hat eine geistige Behinderung, war die ganze GS – Zeit durch auf “Grün” mit nur zwei weiteren Kindern, spielt mit mir Theater und Musicals auf unserer großen Waldbühne vor im Sommer insgesamt 10.000 Leuten, kann gut und ausdrucksstark singen, liest gerne an die 100 Seiten pro Tag, hat alle Harry Potter Bände zweimal durch, kann reiten, Pferde versorgen und besser zeichnen als ihr ganzer Regelschuljahrgang – wenn nicht die ganze Schule. Im Rahmen drohender Schulschließungen mit Protest und Besuch der Bürgermeisterin hat sie (von mir motiviert) zum Anlaß auf einer 1,20m Leinwand (habe ich gekauft) eine Kohlezeichnung (techniken dafür von mir gelernt) vom Rathaus unserer Kleinstadt angefertigt (Zuhause!) und zu dem Protest mitgebracht. Das Bild hängt nun im Rathaus und die Klasse wurde von der Bürgermeisterin eingeladen. Meine Tochter bekam in dem Schuljahr im Arbeitsverhalten ein A.

(PS : bei uns war auch Corona kein Ding)

Schöne Grüße aus den (Mehrzahl) Bauwagen!

Ach so:

-die Rathaus Zeichnung hat übrigens zwei Tage in Anspruch genommen

-aufgrund der Legasthenie macht mein Sohn das Abi mit Mathe und Physik

-wir sind alle nicht so dumm, auf rechtsextreme Parolen herein zu fallen und wundern uns, dass das aber Leute tun, denen es viel besser geht und die es viel bequemer haben, als wir!

-Nein, wir sind keine Bürgergeldempfänger, der Hass der Gesellschaft diesbezüglich wäre gesundheitsgefährdend!

Kinder zu haben muss aus wirtschaftlicher Sicht wieder wirtschaftlich-rational sinnvoll werden. Und zwar für jene, deren Kinder in Zukunft sonst fehlen würden: die Besser- und Bestverdiener. Das ist selbstredend das Gegenteil dessen, was viele als gerecht empfinden wollen. Daher stehen die Chancen leider gut dafür, dass wir uns weiterhin sehenden Auges auf den Untergang zubewegen werden.