MÜNCHEN. Bayerns Kultusministerium hat zum Schuljahresbeginn den seit 1999 geltenden Legasthenie-Erlass gekippt – galt früher für Betroffene ein genereller Notenschutz, wurde dieser nun durch eine „Kann“-Bestimmung ersetzt. Die Neuregelung führt an den Schulen zu Verwirrung, moniert jetzt eine Expertenrunde. Sie fordert ein „verlässliches Verfahren“.

Warum verändert man etwas, was sich bewährt hat? Diese Frage stellen sich nun in einer gemeinsamen Presseerklärung die Vorsitzende des Bundesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie, Christine Sczygiel, der Leiter der Münchner Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Prof. Dr. med. Gerd Schulte-Körne und die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann. Die am 1. August 2016 in Kraft getretene Neuregelung für Kinder mit Lese- und Rechtschreibstörung, kurz LRS, löse bei Kindern, Eltern und Schulleitungen große Verunsicherung aus.

“Kompliziert und bürokratisch”

„Dabei war das Thema in der Vergangenheit für alle Beteiligten gut geregelt. Grundlage war ein verlässliches Verfahren. Die Eltern waren entsprechend vorbereitet und die Schulleiterinnen und Schulleiter wussten genau, was sie zu tun hatten“, sagte Fleischmann. „Seit vergangenem Sommer ist alles anders. Kompliziert und leider auch bürokratisch. Außerdem wird der krankheitsbedingt gewährte Nachteilsausgleich und Notenschutz nicht mehr wie früher automatisch gewährt. Die letztendliche Entscheidung liegt nun bei der Schulleitung.“

Die neuen Bestimmungen werfen viele Fragen auf und verursachen bei den betroffenen Kindern, den Eltern und auch bei den Lehrkräften große Verunsicherung und Ängste, gaben Sczygiel, Schulte-Körne und Fleischmann zu bedenken. Der Grund: Die momentan sehr unterschiedlich praktizierte Umsetzung der neuen Regelung zur Lese- und Rechtschreibstörung lasse sich nur schwer nachvollziehen.

„Die Auswirkungen und Folgen, die eine LRS für einzelne Schülerinnen und Schüler haben kann, sind Schulleitungen oft gar nicht in vollem Umfang bewusst – das führt dazu, dass viele mit der Situation überfordert sind“, erklärte Schulte-Körne. Betroffene Schüler entwickelten in der Folge wieder mehr psychische Auffälligkeiten wie Schulverweigerung, Versagensängste und Depression.

Fächerübergreifende Standards zur Diagnostik und Förderung bei Lese- und/oder Rechtschreibstörungen

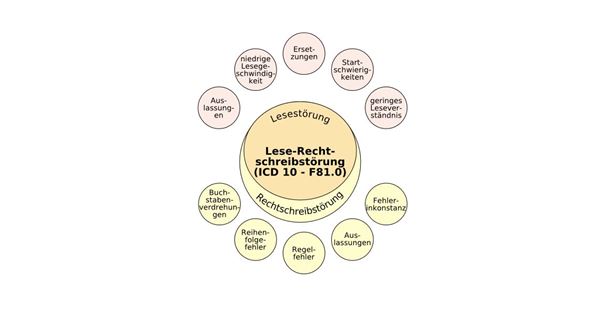

Weitere Kritikpunkte des Experten: Auch eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Berücksichtigung der Lesestörung sei nun nicht mehr gegeben. Der Notenschutz beziehe sich lediglich auf das laute Vorlesen, „wobei die deutliche verlangsamte Lesegeschwindigkeit die Kernproblematik der Lesestörung bis ins Erwachsenenalter ist.“ Den Betroffenen werde nicht mehr vorgelesen, Leseverständnis werde trotz vorliegender Lesestörung abgefragt und bewertet. Im Bereich der isolierten Rechtschreibstörung würden Rechtschreibfehler bei Fachbegriffen gewertet, wodurch die Abbildung der eigentlichen Leistung nicht mehr möglich sei.

Soziale Schere geht auseinander

„Auch die Familien sind nun deutlich mehr belastet“, betonte Sczygiel. Weil der bisher krankheitsbedingt gewährte Nachteilsausgleich und Notenschutz nicht mehr automatisch gewährt werde, seien viele Eltern gezwungen, mit privaten Mitteln und Ressourcen nachhaltige Unterstützung für ihre Kinder zu schaffen. „Wer sich das nicht leisten kann, ist eben auch nicht in der Lage, seinem Kind die Förderung zu geben, die es bräuchte“, kritisierte sie. Auch an diesem Punkt drohe nun eine soziale Schere aufzugehen.

Sie sei grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber Veränderungen – sie sollten aber immer zum Wohle der Kinder sein. „In diesem Fall sind sie es nicht“, fasste Fleischmann zusammen. Die neue Regelung schaffe eine neue Form der Verrechtlichung- „Jetzt sind alle Beteiligten in Sorge, ob sie es auch richtig machen.“

Sczygiel, Schulte-Körne und BLLV-Präsidentin Fleischmann forderten:

- Bestandschutz: Alle vor dem 1. August 2016 anerkannten Fälle von Lese- Rechtschreib-Schwäche und -Störung müssen von der Neuregelung ausgenommen werden. Entsprechend sollte bei den in diesem Schuljahr abgelehnten Anträgen der Eltern die Ablehnung unverzüglich zurückgenommen werden.

- Mehr Gewicht für das fachärztliche Gutachten: Diesem Gutachten muss wieder das höhere Gewicht gegenüber der schulpsychologischen Stellungnahme gegeben werden, da bei der Untersuchung, wie bisher zwingend notwendig und international gefordert, eine umfassende Diagnostik durchgeführt werden muss.

- Fachärztliche Unterstützung für alle betroffenen Familien: Weil die Lese-Rechtschreib-Störung in 20 bis 40 Prozent der Fälle mit psychischen Störungen einhergeht, bedarf es einer fachärztlichen Unterstützung für die betroffene Familie und einer engen Kooperation der Schule mit den Familien.

- Nachteilsausgleich und Notenschutz: Kinder und Jugendliche mit einer der drei Störungsbilder, einer isolierten Lese-, isolierten Rechtschreib- und einer kombinierten Lese- und Rechtschreibstörung müssen Nachteilsausgleich und Notenschutz erhalten. Agentur für Bildungsjournalismus

Internetprojekt will Kindern Spaß am Lesen, Schreiben und Rechnen vermitteln – trotz Lernschwäche