Die Nobelpreise für Medizin und Physik boten neben einer erwarteten Auszeichnung einen jubelnden Preisträger in Bayern und die erst fünfte Physik-Nobelpreisträgerin. Wenig überraschend gab es einen Preis für entscheidende Grundlagen zur Entwicklung sogenannter mRNA-Impfstoffe gegen Corona, wie sie unter anderem vom Unternehmen Biontech produziert werden. Ungarn konnte sich am Montag und Dienstag über gleich zwei im Land geborene Preisträger freuen.

Die in Ungarn geborene Biochemikerin Katalin Karikó und der US-Immunologe Drew Weissman erhalten für ihre beharrlichen Vorarbeiten den Nobelpreis für Medizin, wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte. Die Preisträger hätten mit ihrer Forschung «zu dem beispiellosen Tempo der Impfstoffentwicklung während einer der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit in moderner Zeit» beigetragen.

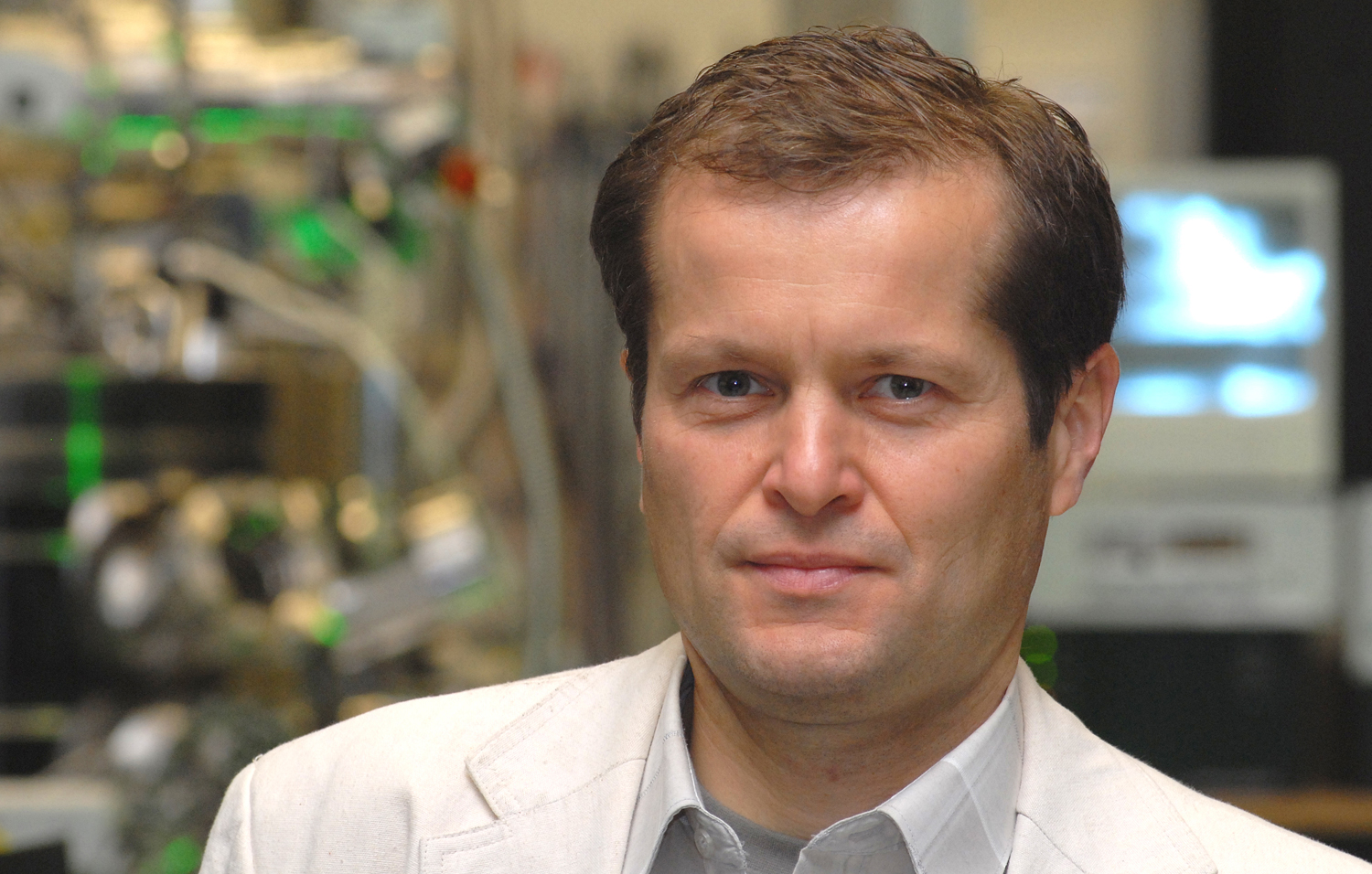

Am Dienstag jubelte das Team um Ferenc Krausz, der Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München ist. «Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist und kein Traum», sagte der 61-Jährige kurz nach der Preisverkündung. Den anonymen Anruf am Vormittag habe er erst gar nicht annehmen wollen, aber dann sei Stockholm in der Leitung gewesen – «da konnte ich nicht mehr auflegen».

Die von ihm entwickelten Techniken könnten bei der Entwicklung von Quantencomputern und Supraleitern eingesetzt werden, teilte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mit. «Weitere Anwendungen liegen in der Medizin etwa bei der Früherkennung und Therapie bösartiger Tumore.» Laserbasierte Teilchentherapien seien schonender und genauer als die gängige Strahlentherapie von Tumoren.

Gemeinsam mit Krausz bekamen der 1941 geborene Franzose Pierre Agostini in den USA sowie die 1958 geborene Französin Anne L’Huillier den Physik-Nobelpreis zuerkannt – für Experimente, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung von Vorgängen in Atomen und Molekülen gaben, wie es vom Nobelkomitee hieß. L’Huillier arbeitet an der Universität Lund (Schweden), Agostini an der Ohio State University.

«Wenn wir wirklich kurze Ereignisse untersuchen wollen, brauchen wir eine spezielle Technologie», so das Komitee. In der Welt der Elektronen fänden Veränderungen in wenigen Zehntel Attosekunden statt. «Eine Attosekunde ist so kurz, dass es in einer Sekunde so viele davon gibt, wie es Sekunden seit der Entstehung des Universums gibt.»

In der Begründung zum Medizin-Nobelpreis hieß es, die Arbeit von Karikó und Weissman habe auch den Weg für Impfstoffe gegen andere Infektionskrankheiten eröffnet. «In Zukunft könnte die Technologie auch zur Verabreichung therapeutischer Proteine und zur Behandlung bestimmter Krebsarten eingesetzt werden.»

Eine bessere Wahl für den Medizin-Nobelpreis könne es nicht geben, schrieb Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf X, vormals Twitter. «Mit Katalin Karikó und Drew Weissman werden die beiden Menschen geehrt, die jahrelang gegen den Trend mRNA-Forschung gemacht haben. Ohne sie wären Millionen Menschen mehr an Covid gestorben.»

Auch der Impfstoffhersteller Biontech gratulierte Weissman und Karikó, die jahrelang bei dem Mainzer Unternehmen angestellt war. Ihre Arbeit sei wegbereitend gewesen und habe eine der wichtigen Innovationen für den mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer gebracht, teilte das Unternehmen in Mainz mit. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban schrieb bei Facebook: «Ich gratuliere der ersten ungarischen Nobelpreisträgerin! Wir sind stolz.»

Karikó, 1955 in Ungarn geboren, ist seit 2022 nur noch Beraterin von Biontech – sie wolle neben vielen Vorträgen und Ehrungen weiter Zeit haben, sich auf dem neuesten Stand der Forschung zu halten, sagte sie. Sie arbeitet derzeit noch an den Universitäten Pennsylvania (USA) und Szeged (Ungarn), Drew Weissman (64) ebenfalls an der Universität Pennsylvania.

Die bedeutendste Auszeichnung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurde 2023 um eine Million auf nun 11 Millionen schwedische Kronen (950 000 Euro) pro Sparte erhöht. Am Mittwoch werden noch die Träger des Chemie-Preises benannt, danach die für Literatur und für Frieden. Die Reihe endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis. Die Vergabe aller Auszeichnungen erfolgt am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. News4teachers / mit Material der dpa

Physik-Nobelpreisträger Genzel wirbt vor Schülern für die Wissenschaft

Toll, und das trotz der schlechten Mathelehrer und -bücher.

Also, wenn ich richtig gelesen habe, arbeitet/forscht Krausz zwar in Deutschland, stammt aber aus ungarn und hat vermutlich dort die Schule besucht.( Übrigens ist “Schach” in Ungarn reguläres Unterrichtsfach.)

Keiner von denen wurde in einer deutschen Schule ausgebildet.

Universitäten und Institute sind eben etwas resistenter gegen das beständig absinkende Bildungsniveau in MINT in Deutschland.

Zu deren Schulzeit waren die Anforderungen noch noch und die Klassen handhabbar.

Vielleicht weil beide wegen ihrer jeweiligen Migrationsgeschichte keine deutsche Schule besucht haben können?

Laut Ihrer Meinung waren zu deren Schulzeit vot ca. 40 Jahren die Mathebücher aber noch besser.

Solange die Impfung nicht wirklich vor einer Erkrankung, Long Covid und der Übertragung durch Geimpfte und Geboosterte schützt, kann man sich natürlich fragen, ob die Verträge mit Haftungsausschluss für Impfschäden (welche es entgegen Lauterbachs Behauptungen gibt) nicht ein Grund gewesen, mit der Verleihung des Nobelpreises noch abzuwarten.

Unter den Wissenschadftlern, die zu extrem selten vorkommenden Krankheiten forschen, für die die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht so lukrativ sein können, gibt es vielleicht auch einige, die eine Anerkennung durch den Nobelpreis verdient hätten.

Natürlich ist zu lange trotz gegenteiliger Erfahrungen behauptet worden, impfen würde davor schützen sich und andere zu infizieren, und auch Longvaxid und andere mögliche Impfschäden sind zu lange abgestritten oder verharmlost, bzw. statistisch relativiert worden. Trotzdem ist die schnelle Entwicklung des Impfstoffes eine Superleistung gewesen, durch die viele Leben gerettet wurden. Das verdient meiner Meinung nach auf jeden Fall den Nobelpreis.

Man kann sich auf den Standpunkt stellen,dass die Wissenschaftler nach der Arbeit im Labor für nix mehr verantwortlich wären. Aber darf man nicht auch ein Mindestmaß an Widerspruch erwarten, wenn Unwahrheiten über den Impfstoff verkündet werden? Lauterbach hat etwas gesagt hat, was mit der ärztlichen Aufklärungspflicht nun wirklich nicht vereinbar war. Dass dazu ausgiebig geschwiegen wurde, zeigt mal wieder “Geld regiert die Welt!”

Dieser Nobelpreis wird darum bei Impfopfern und ihren Familien Verbitterung auslösen. Ich kenne kein Opfer eines massiven Impfschadens persönlich, aber ich weiß von zwei Elternpaaren, die um das langfristige Überleben eines erwachsenen Kindes bangen.

Impfschäden können leider immer auftreten. Das ist nicht nur bei Corona so, sollte man eigentlich wissen. Und man sollte sich selbst informieren und nicht immer auf andere hören und denen dann die Schuld geben. Das Risiko muss letztendlich jeder selbst für sich abwägen. Wissenschaft hat natürlich Verantwortung, aber nicht für jeden. Das Immunsystem ist bei jedem anders, wie soll das funktionieren? Und Sie können mir glauben, in Zukunft werden Sie noch dankbar sein für so tolle Wissenschaftler.

Ich stimme Ihnen zu, dass man sich in Fragen der Gesundheit selbst informieren sollte. Aber das kann doch wirklich kein Freibrief für einen Bundesgesundheitsminister sein, zu behaupten, dass erstmalig im großen Stil verimpfte Stoffe nebenwirkungsfrei wären! Und die Integrität der Wissenschaft gebietet es, dass auch mal eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen wird. Diese Impfung war und ist nicht nebenwirkungsfrei”.

Mit mehr Sorgfalt hätten etliche Impfschäden vermieden werden können. Vielleicht erinnert sich jemand noch daran, dass Wolfgang Wodarg schon zu Beginn der Impfkampagne davor gewarnt hat, auf das Aspirieren zu verzichten?

Tierärzte nehmen bei intramuskulären Injektionen bei Tieren nach wie vor immer noch die Ansaugprobe vor. Und viele Hausärzte und Hausärztinnen haben sich durch den Trend zur schmerz- und stressfreieren Impfung ebenfalls nicht vom Aspirieren abbringen lassen.

Aber in Impfzentren nahmen sich im Akkord den “Pieks” setzende Ärzte erst nach dem Auftreten von Fällen von Myokarditis und einigen Todesfällen bei jungen, besonders sportlichen Männer mit gut durchbluteter Muskulatur wieder die Zeit für die Ansaugproben. Wieler als Veterinärmediziner und Gesundheitsminister Lauterbach haben noch nicht mal die frühe Kritik von Wolfgang Wodarg am Verzicht auf Aspirationen bei der Impfung gegen Corona zum Anlass genommen, das allzu flotte Durchimpfen der Bevölkerung in Frage zu stellen. Sie waren zu lange “d`accord”. Aspirationen wurden erst viel zu spät wieder angeordnet.

Gerade weil in den Impfzentren doch wohl kaum eine Aufklärung stattfand, die diesen Namen verdienen würde, war es nicht in Ordnung, wie ausgiebig Politiker und auch Wissenschaftler zu vielem geschwiegen – Oder manchmal auch gelogen haben.

Obama hat den Friedensnobelpreis voreilig verliehen bekommen, Wie man später über die Verleihung der Ehrung an Karikó und Weissmann denken wird, bleibt abzuwarten.

Tatsache ist, dass die schnelle Entwicklung des Impfstoffes viele Leben gerettet hat. Es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, aufzuklären über mögliche Impfschädrn. In Studien geht es eher um die Wirksamkeit. Das ist Aufgabe der Medizin, also der Ärzte und auch der Politik, da gebe ich Ihnen Recht. Ich wurde im Impfzentrum sehr gut aufgeklärt. Die Ärztin hat sich Zeit genommen und alle Fragen beantwortet. Das ist wohl unterschiedlich und hängt vom Engagement des jeweiligen Arztes ab. Auch hier gibt es solche und solche. Ich finde es bedenklich, dass wissenschaftliche Fakten und Leistungen nicht mehr anerkannt werden, bei aller Kritik, die man anbringen kann.