BERLIN. Ein Papier mit Symbolkraft, aber wenig Verbindlichkeit: Die Kultusministerkonferenz (KMK) will die Geschichte der nationalen Minderheiten stärker im Unterricht verankern. Für Sinti und Roma ist das, immerhin, ein Schritt in Richtung Anerkennung, die jahrhundertelang verweigert wurde. Selbst die Verfolgung im NS-Deutschland wurde lange missachtet.

Mit einem Beschluss, der auf den ersten Blick unspektakulär wirkt, hat die Kultusministerkonferenz Neuland betreten: Erstmals sollen die vier autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands – die dänische Minderheit, die Lausitzer Sorben, die friesische Volksgruppe und die deutschen Sinti und Roma – verbindlich Thema im Unterricht werden. Auf einer Fachtagung unlängst in Berlin stellten Bildungsministerinnen und Vertreter der Minderheitenräte vor, wie das praktisch aussehen könnte.

„Die Vielfalt ist ein Schatz, den wir sehr viel sichtbarer machen müssen“, sagte KMK-Präsidentin Simone Oldenburg (Die Linke). Auch Gitte Hougaard-Werner, Vorsitzende des Minderheitenrates der vier autochthonen Volksgruppen, betonte die Bedeutung der schulischen Wissensvermittlung: Es sei „ein wichtiges Anliegen, ein selbstverständlicher Teil schulischer und außerschulischer Bildung in ganz Deutschland zu werden“.

Doch so sehr die Fachtagung als Zeichen von Wertschätzung verkauft wurde – der Beschluss bleibt bislang ein Papier ohne konkrete Verpflichtungen. Lehrpläne sollen „weiterentwickelt oder neu geschaffen“ werden, heißt es in dem KMK-Text. Verbindliche Vorgaben oder bundesweite Programme gibt es nicht. Immerhin: Dass die Kultusministerinnen und Kultusminister überhaupt über die Sinti und Roma sprechen, ist keineswegs selbstverständlich – angesichts einer Geschichte, die von Verfolgung, Gewalt und systematischer Ausgrenzung geprägt ist.

Von Anfang an Außenseiter – weil sie anders waren

Seit über 600 Jahren leben Sinti und Roma in Deutschland. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1407 in Hildesheim. Von Beginn an begegnete ihnen die Mehrheitsgesellschaft mit Misstrauen und Feindseligkeit – nicht wegen ihrer Taten, sondern wegen ihrer Lebensweise.

Sie waren fremd in Sprache, Kleidung und Religion, vor allem aber nicht sesshaft. In einer Welt, in der jeder Mensch einer Grundherrschaft, einem Zunftverband oder einer Kirchengemeinde angehören musste, galt Mobilität als verdächtig. Wer sich der Kontrolle entzog, wurde schnell zum Außenseiter. Viele Sinti und Roma zogen als wandernde Handwerker, Musiker oder Händler durch Europa – und lebten damit außerhalb der ständischen Ordnung.

Hinzu kam religiöse Stigmatisierung: Geistliche Schriften bezeichneten sie als „Athinganoi“, also „Unberührbare“, und dichteten ihnen „heidnische“ oder „magische“ Praktiken an. So verschmolzen Misstrauen, religiöser Fanatismus und soziale Kontrolle zu einem Feindbild, das Jahrhunderte überdauerte. Auf dem Reichstag zu Freiburg 1498 wurden Angehörige dieser Minderheit schließlich für „vogelfrei“ erklärt – wer einen von ihnen tötete, musste keine Strafe fürchten. Es war der Beginn einer Politik, die aus kultureller Fremdheit staatlich sanktionierte Verfolgung machte – und deren Spuren sich bis in die Neuzeit ziehen.

Der Holocaust – „restlose Abschaffung“ als Plan

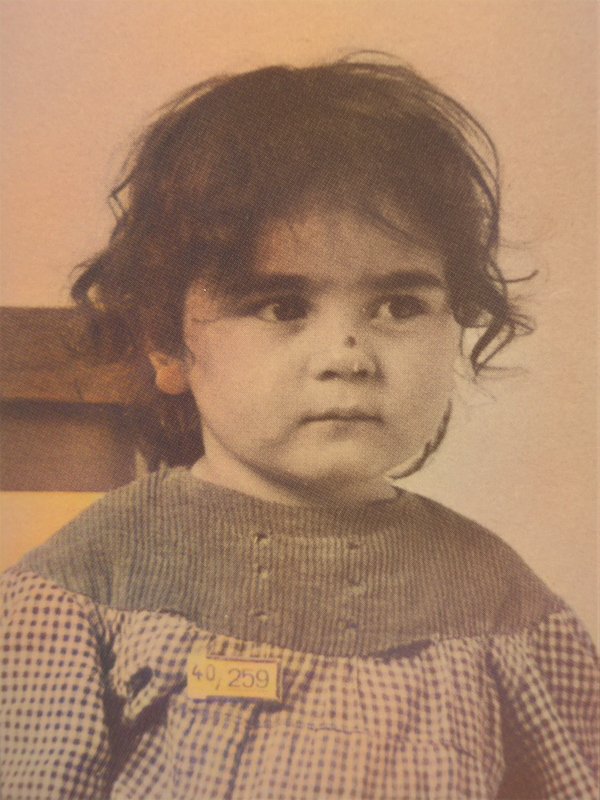

Im 20. Jahrhundert kulminierte diese jahrhundertelange Ausgrenzung in der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Bereits 1926 hatte Bayern ein Gesetz gegen vermeintlich „arbeitsscheue“ und „asoziale“ Sinti und Roma erlassen – ein Vorläufer der NS-Rassenpolitik. Nach 1933 wurde daraus ein Instrument des Terrors. 1936 begann die Erfassung durch die „Rassenhygienische Forschungsstelle“, die 24.000 „Rassegutachten“ anlegte – bürokratische Vorarbeit für den Massenmord. 1941 notierte der Leiter der Münchner Kriminalpolizei bereits die „restlose Abschaffung“ der Minderheit – eine zynische Umschreibung für Vernichtung.

Ab 1942 folgten Deportationen nach Auschwitz-Birkenau. Im einem eigenen Lagerbereich, bestehend aus 30 Baracken, waren Männer, Frauen und Kinder zusammengepfercht. Hunger, Krankheiten und Misshandlungen waren allgegenwärtig. Ab 1943 begannen SS-Ärzte um Josef Mengele mit medizinischen Experimenten, darunter tödliche Zwillingsversuche an Kindern. Im Sommer 1944 wurde das Lager aufgelöst. Etwa 2.900 Menschen – Kinder, Mütter, Alte – wurden in einer Nacht in die Gaskammern getrieben und ermordet. Insgesamt wurden in Europa zwischen 220.000 und 500.000 Sinti und Roma Opfer des nationalsozialistischen Völkermords. Allein in Deutschland und Österreich fielen rund 25.000 Angehörige der Minderheit der Vernichtung zum Opfer.

Romanes kennt für den Holocaust ein eigenes Wort: Porajmos, deutsch: „das Verschlingen“.

Nach 1945: Täter blieben im Amt

Nach Kriegsende wurde der Genozid nicht anerkannt – im Gegenteil. Viele der Täter arbeiteten weiter in Polizei und Verwaltung. In München existierte ab 1946 erneut eine „Dienststelle für Z-Fragen“, die mit denselben Beamten besetzt war, die zuvor Deportationen organisiert hatten. Opfer wurden zu Tätern erklärt: Gerichte sprachen ihnen Entschädigungen ab, weil sie angeblich „wegen Kriminalität“ verfolgt worden seien. Der Bundesgerichtshof formulierte 1956 in einem Urteil, die Minderheit neige „zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien“. Erst 1970 wurde die bayerische „Landfahrerordnung“ wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben – fast 25 Jahre nach Ende der NS-Diktatur.

1982: Die späte Anerkennung des Völkermords

Es dauerte bis 1982, ehe die Bundesrepublik Deutschland den nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti und Roma offiziell anerkannte. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt empfing eine Delegation des neugegründeten Zentralrats Deutscher Sinti und Roma unter Leitung von Romani Rose und erklärte: „Sinti und Roma ist durch die NS-Diktatur schweres Unrecht zugefügt worden. Sie wurden aus rassischen Gründen verfolgt. Viele von ihnen wurden ermordet. Diese Verbrechen haben den Tatbestand des Völkermordes erfüllt.“ Diese Erklärung war ein historischer Bruch. Zum ersten Mal wurden Sinti und Roma in Deutschland als Opfer des Holocausts anerkannt – nach jahrzehntelangem Leugnen und Ignorieren.

Romani Rose erinnerte sich 40 Jahre später: „Die damalige Anerkennung des Völkermords durch Bundeskanzler Schmidt schaffte die notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Bürgerrechtsarbeit der vergangenen 40 Jahre.“

1984: Alte Denkmuster vor Gericht

Doch selbst nach der Anerkennung blieb die Diskriminierung Realität. Noch 1984 behauptete der damalige Regierungspräsident von Köln Franz-Josef Antwerpes (SPD) in einem Verwaltungsgerichtsverfahren, Sinti und Roma seien nicht aus „rassischen Gründen“, sondern „wegen asozialen Verhaltens“ verfolgt worden. Anlass war ein Streit um Entschädigungszahlungen aus dem sogenannten Härtefonds für NS-Opfer. Viele Betroffene blieben erneut ausgeschlossen – trotz der klaren Erklärung von 1982. Erst nach öffentlichen Protesten des Zentralrats und einer Demonstration in Köln wurde das Verfahren korrigiert. Diese Episode zeigte: Der Antiziganismus hatte die Nachkriegsrepublik durchdrungen – nicht als offizielle Politik, aber als tief verwurzeltes Vorurteil in Verwaltung und Justiz.

Die Bildungsministerkonferenz hat mit ihrem Beschluss nun zumindest symbolisch einen weiteren Schritt getan: Die Sinti und Roma sind damit ausdrücklich Teil der schulischen Bildungsarbeit – neben Dänen, Sorben und Friesen. Doch bislang bleibt das Programm Absichtserklärung. Der Zentralrat fordert seit Jahren verbindliche Bildungsprogramme, die das Wissen über Geschichte und Kultur der Minderheit fest verankern. Das will die KMK nun umsetzen – bislang aber ohne klaren Zeitplan. News4teachers

Hier lässt sich der vollständige KMK-Beschluss herunterladen.

Old habbits die hard!

Aufklärung auf jeder Ebene ist wichtig, um solche uralten Vorurteile zu beseitigen. Ausstellungen und Projekte wären auch eine sinnvolle Unterstützung diese Aufklärung zu leisten.

“Old habbits die hard!”

Yippieh ey ehh – Schweinebacke!

Bin gespannt, in welchem Fachbereich dieses Thema fest verankert wird … das Schicksal der deutschen Sinti und Roma ist in NRW im Geschichtsunterricht zumindest als Thema – auch in den Lehrwerken – fest verankert.

Was die anderen Gruppen anbelangt könnte ich mir didaktisch-methodisch eine Referatsreihe – basierend auf themendifferenzierte Arbeitsgruppen -vorstellen.

Erfreulich, dass aktuell diese vier kulturellen Minderheiten zwecks verbindlicher Bildungsarbeit endlich in den Fokus gerückt werden. Ist längst überfällig, möge es effektiv sein. Fächerübergreifend bieten sich sich diese Themen u.a. für den Geschichts -, Deutsch-, Religions- insbesondere Ethikunterricht .

Apropos “Verschlingen” als weiterer Begriff zum “Holocaust” : Jüdische Mitbürger*innen sprechen vielmehr von der Shoah, d.h. totale Vernichtung. Der sog.”Holocaust” bezieht sich “nur” auf einen Teil der Katastrophe durch Feuer. Shoah impliziert darüber hinaus die perfekte, deutsche Massenmordindustrie.

Ja, genau, wie und wo soll im Unterricht darauf eingegangen werden? Geschichte böte sich an, aber auch Geografie (Bundesländer). Aber schon jetzt arbeite ich mit Lehrbüchern und Lehrplänen, von denen ich vieles nicht schaffe, also weglasse. Und das ist auch ok so.

Als ursprüngliche Friesin von der dänischen Grenze erfüllt es mich mit Stolz in einem Satz mit Sinti – Romas genannt zu werden. Nicht zuletzt weil wir hier immer wieder mit großartigen Musiker*innen beglückt werden, die ihren kulturellen Hintergrund klingend zu teilen wissen.

Ich hatte nie etwas gegen Sinti und Roma . Schon als ganz kleines Kind um 1970 herum spielte ich mit ihnen . Ja sind anders aber das ist logisch , sie haben ganz andere Wurzeln , gehen zurück auf die Zeit ihrer Einwanderung nach Europa . Sie stammen ja aus den mittleren Asien , aus Pakistan und Nordost Indien . Sie haben ihre eigene Geschichte . Ihr Problem war wie beschrieben ihr anderer Lebenswandel. Ich habe das immer akzeptiert . Auch wenn’s manchmal nicht einfach war. Fazit jeder kann so leben wie er will, solange er die Lebensgewohnheiten anderer akzeptiert .

Ach ja, wie immer wird die deutsche Geschichte nach 1945 einseitig betrachtet. Hier ein paar links zur anderen Seite:

https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/sinti-roma-diskriminierung-voelkermord-holocaust-porajmos-100.html

https://www.aufarbeitung-berlin.de/themen/sinti-und-roma-in-der-ddr

Ede und Unku – Wikipedia

Ergänzung zu meinem vorherigen link:

Ich möchte damit nicht behaupten, dass alles in Bezug auf Sinti und Roma perfekt war in der DDR. Aber dieser Satz oben im Artikel: “1992….Zum ersten Mal wurden Sinti und Roma in Deutschland als Opfer des Holocausts anerkannt…” stimmt nun mal nicht.

Das ist korrekt. “In der DDR gelten Sinti von Anfang an als Verfolgtengruppe.” Wir haben den Beitrag entsprechend korrigiert. Gerne hier nachlesen: https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/sinti-roma-diskriminierung-voelkermord-holocaust-porajmos-100.html

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Danke!

Hier noch ein interessanter link zum Umgang mit Sinti und Roma nach 1945:

https://www.sintiundroma.org/de/ausgrenzung-nach-1945/schwieriger-neubeginn/ddr/

So wie ich das verstanden habe, sind die Nachkommen der ältesten Migranten in Deutschland die Sinti. Roma kamen deutlich später nach Deutschland (frühestens ab 1800).

Dass “Sinti und Roma” eine Begrifflichkeit ist, die die Vielfalt aller Gruppen nicht abbilden kann, fasziniert mich, vielleicht gerade weil diese Doppelformel seit mehr als einem Jahrzehnt als “politisch korrekt” gilt, damit als nicht diskriminierend, also auch “niemanden ausschließt.” Diskussionen um Bezeichnungen, Schnitzel und Soße, waren damals der Auslöser, mich dem Thema zu nähern.

Also ganz ehrlich, ich habe nur die ersten paar Sätze gelesen und schon könnte ich wieder kotzen.

Wann klärt man es endlich auf das,daß Volk der Sinti, zu dem ich gehöre,in keinster Weise etwas mit dem Roma Volk gemeinsam hat!!

1. ganz andere Sprache

2.extrem andere Sitten und Gebräuche

3.Wir als Sinti sind in Deutschland voll Intrigriert.

Wir sind in verschiedenen GELERNTEN berufen und zahlen seit Jahrhunderten unsere Steuern durch getaner Arbeit.

Wir kleiden uns modern und stilvoll.

Sollte das deutsche Volk endlich mal verstehen das wir uns auch als deutsche fühlen, hätte die Diskriminierung gegen uns Sinti auf Behörden und andere städtische Einrichtungen vielleicht mal ein Ende.

Das wäre sinnvoll.

Das Volk der Roma geht mich nichts an.

Es ist deren Entscheidung sich in dem Land in dem die sind ,anzupassen und ein normales Leben zu führen oder auch nicht.

Aber hört endlich auf uns über einen kam zu scheren.

Auch dem schreiber dieses Artikels empfehle ich sich erst genau über diese zwei grundsätzlich verschiedene Volker genau zu informieren.

Das wird offenbar nicht von allen so gesehen – sonst gäbe es den (gemeinsamen) Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ja nicht. Gerne hier nachlesen: https://zentralrat.sintiundroma.de/

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Warum diese beiden unterschiedlichen Gruppen seit relativ kurzer Zeit so zusammengefasst werden, wird bei wikipedia erklärt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinti_und_Roma

Bitte geben Sie doch einige Beispiele Ihrer Sitten und Gebräuche ( Kurzform). Damit könnte ich dann weiter arbeiten, im positiven Sinne.

“…1. ganz andere Sprache….” ?

So ganz anders wohl doch nicht. Der Ursprung der Sprache ist gleich, nur haben sich die Sprachen über die Jahrhunderte durch verschiedene Einflüsse (der Umgebungssprachen) unterschiedlich entwickelt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sintitikes

“…die Diskriminierung gegen uns Sinti auf Behörden und andere städtische Einrichtungen vielleicht mal ein Ende….”

Wie erkennen deutsche Behörden, ob jemand (deutscher) Sinti ist? Ich könnte es wahrscheinlich nicht erkennen. Steht das in der Geburtsurkunde, im Personalausweis?

@Ina Hochstetter Irgendwie stört mich Ihre Aussage: ” Das Volk der Roma geht mich nichts an.” Warum sollte dann das Volk der Sinti andere etwas angehen? Vielleicht überdenken Sie diesen Satz doch noch einmal.

Diskriminierung, Verfolgung, Auslöschung… darüber weiß ich viel. Aber leider viel zu wenig über Kultur etc. Das ist schade, weil ich den – auch gegenwärtigen – Vorurteilen wenig, bis auf o.G., entgegen setzen kann. Ich denke, positive Sichtweisen könnten zu mehr Anerkennung führen. Also gerne entsprechende Links

Das ist immerhin ein Anfang. Darüber hinaus braucht es, wie im vorherigen Kommentar, Aufklärung über Stereotype. Dass Sinti:zze (Rom:nj:a kamen erst im 19. Jahrhundert nach Deutschland) schon immer mobil gewesen sein, ist ein Teil dieser Vorurteile. Sie wurden aus Nordindien verschleppt und versklavt. Diese Community, die erst Verschleppung, überall Diskriminierung und dann in Mitteleuropa auch noch mit der Erklärung als “vogelfrei” zu kämpfen hatte, hatte gar keine andere Wahl, als mobil zu werden. Nur auf der ständigen Flucht, konnten sie leben. Die Strukturen in Europa haben sie dazu gebracht, keinen festen Wohnort zu haben; Es ist keine kulturelle Eigenschaft der Sinti:zze und genauso wenig der Rom:nj:a, die ebenfalls aus schlechten Lebensbedingungen geflohen sind, seit dem 19. Jahrhundert aus Osteuropa. Unter genauer Berücksichtigung der sozialhistorischen und -politischen Umstände können Stereotype aufgeklärt werden. Dafür braucht es Fortbildungen für Lehrkräfte und Lehrkräfteausbildende und Lehrpläne sowie -materialien, die genau diese Inhalte aufgreifen und aufbereiten. Auch Ausstellungen, wie Biene schreibt, können ungemein dazu beitragen. Ich sehe noch einen langen Weg vor uns. Jeder Schritt dahin, so wie dieser der KMK, sollte anerkannt werden.

Frau Oldenburg ist nicht Mitglied der SPD, sondern der Partei Die Linke.

Stimmt. Haben wir korrigiert – danke für den Hinweis. Herzliche Grüße Die Redaktion