KARLSRUHE/SIEGEN. Wie wichtig sind Verbindungen zwischen Buchstaben, damit Kinder das Handschreiben erlernen? Eine Gruppe von Deutschdidaktikern hat eine Debatte um die richtige Erstschrift angestoßen.

Handschreiben unterstützt die Rechtschreibung, das Lesen, das Textverständnis, letztlich die schulischen Leistungen insgesamt. Soweit sind sich die meisten Experten und Praktiker einig.

Dennoch kommt dem Schreibenlernen in den meisten Lehrplänen nur ein geringer Stellenwert zu. Schon eine Stunde schreibmotorisches Training pro Woche reicht Studien zufolge aus, damit Kinder signifikant besser und schneller schreiben lernen. Doch dazu bleibt in der Schule in der Regel keine Zeit. Vielmehr beklagen Lehrer, dass sehr häufig zu wenig Zeit für die individuelle Förderung und das Üben des Handschreibens Zeit bleibe.

Ursache des Problems sind aus Sicht vieler Pädagogen vor allem zu wenig Routine, schlechte Motorik und Koordination sowie Konzentrationsprobleme. Neun von zehn Lehrern bekunden, dass sich Feinmotorik und Schreibmotorik der Schüler „verschlechtert“ oder „sehr verschlechtert“ hätten. Dafür sprechen auch Untersuchungen zum Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Glaubt man der KIGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts, ist jedes siebte Kind in Deutschland übergewichtig.

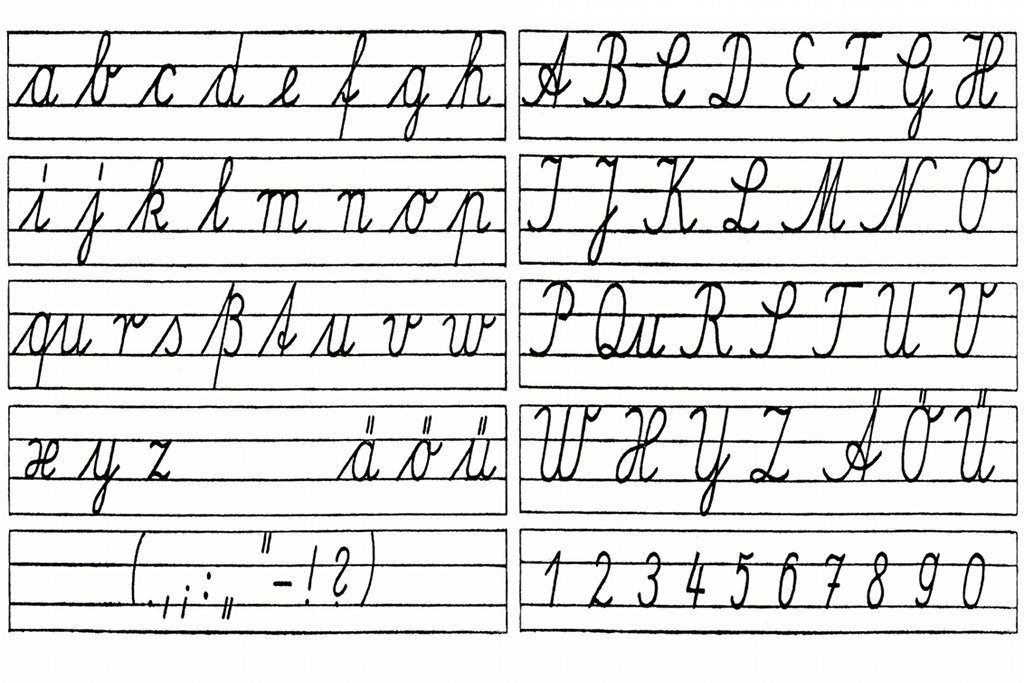

Einer Gruppe von Deutsch-Didaktikern und Pädagogen um den emeritierten Germanistik-Professor Wolfgang Steinig und Dr. Viola Oehme von der Universität Siegen ist es indes gelungen, von anderer Seite eine Debatte anzustoßen. In einem „Siegener Erklärung“ betitelten Papier plädieren sie als „Arbeitsgruppe ‚Schrift in der Schule’“ für die konsequente Anwendung der DDR-Ausgangsschrift – offiziell „Schulausgangsschrift“ (SAS) – als Erstschrift von Grundschülern. Mit einer Online-Petition untermauern sie ihre Forderung zusätzlich.

Jedes Kind müsse zuerst eine verbundene Handschrift lernen, denn Kinder müssten die entsprechenden Bewegungsmuster üben, um ihre Feinmotorik zu schulen. Ein Beginn mit fließenden Schreibspuren und Schriftelementen fördere eine kontrollierte Bewegungskoordination und sei damit eine wichtige Voraussetzung für gelingendes Schreiben, so die Erklärung.

Die SAS verbinde die Vorteile von Vereinfachter Ausgangsschrift und Lateinischer Ausgangsschrift, ohne deren Nachteile. Orientiere sich die Vereinfachte Ausgangsschrift an einer nur gedachten Mittellinie, erscheine die Lateinische Ausgangsschrift mit ihren verschnörkelten Großbuchstaben nicht mehr zeitgemäß. Das Schreibenlernen mittels unverbundener Druckbuchstaben lehnt die Arbeitsgruppe ebenso ab, wie die modifizierte „Grundschrift“ mit zehn verbundenen Kleinbuchstaben. Eine geläufige Schrift entstehe so nur schwer. Der spätere Übergang von der Druckschrift zur verbundenen Schrift sei überdies heikel.

Eine gänzlich andere Sicht vertreten dagegen Experten wie Wolfgang Menzel. Verbundene Schriften seien prinzipiell schwerer zu erlernen, erläutert der emeritierte Schreibdidaktiker in einem Beitrag für die Zeitschrift „Grundschule“. Ein konsequent verbundenes Schreiben gebe es gar nicht, bei längeren Wörtern setzten Schreiber vielmehr gar die ganze Hand weiter. Eine verbundene Handschrift vermittle nur dem Leser den Eindruck, flüssig geschrieben zu sein, für den Schreiber sei die Verbindung hingegen eine zusätzliche Belastung.

Aus Menzels Sicht sei es ein Irrtum, das Schreiben unverbundener Buchstaben mit „Druckschrift“ gleichzusetzen. Was dabei als Lücke sichtbar würde, seien vielmehr in der Bewegung “Verbindungen ohne Spur”.

Die Karlsruher Pädagogin Birgitta Reddig-Korn verweist auf einen weiteren Zusammenhang. „Den Anfangsunterricht nicht allein mit Druckschrift zu beginnen, wäre ein Rückschritt“, so die Dozentin der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Die Druckschrift sei die einfacher zu lesende Schrift. Und da Lesen- und Schreibenlernen eng zusammen gehörten, solle die Druckschrift auch die erste Lese- und Schreibschrift bleiben.

Lesen und Schreiben von Beginn an mit zwei unterschiedlichen Systemen zu lernen, mache ein schon schwieriges Unterfangen nur komplizierter. Es habe sich vielmehr bewährt, den gezielten Schriftspracherwerb zunächst mit unverbundenen Druckbuchstaben einzuleiten. Und dann, wenn der Leselern-Prozess weitgehend abgeschlossen sei, ein Schrift einzuführen, die zu einer persönlichen Handschrift entwickelt werden könne.

Über eines sind sich die Debattanten indes einig: Die Entwicklung einer lesbaren persönlichen Handschrift erfordert Zeit, Übung und individuelle Anleitung. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse im Unterricht genügend Zeit zur Verfügung stehen.

Der Didaktik und Praxis des Schreibenlernens müsse zudem in der Lehrerausbildung ein hoher Stellenwert zukommen. Denn Kinder individuell auf dem Weg zur eigenen Handschrift zu unterstützen, formuliert Birgitta Reddig-Korn, sei auf jeden Fall sehr zeitintensiv, aber absolut notwendig. Und: „Der Erfolg einer Methode hängt vor allem auch von der Kompetenz, der Motivation und der Überzeugungen der Lehrerinnen und Lehrer ab“. (zab)

Hier geht es zur “Siegener Erklärung zur Schrift in der Schule”.

Der Beitrag wird auch auf der Facebook-Seite von News4teachers diskutiert.

Interview: “Das Tippen am Computer kann das Handschreiben nicht ersetzen”