HAMBURG. „Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“, lautet ein bekanntes Zitat des Schweizer Dramatikers Max Frisch. In diesem Sinne haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer internationalen Studie Schulleitungen und Lehrkräfte nach Problemlösungsansätzen im Angesicht von Corona- und Ukraine-Krise befragt.

Ob Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg – Schulen bekommen die Krisen unserer Zeit direkt zu spüren. Im Rahmen der Studie „Kontinuität und Wandel in Krisenzeiten (KWiK)“ haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg und der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Schulleitungen und Lehrkräfte in drei Phasen dazu befragt, wie sie diesen Herausforderungen in der Praxis begegnen.

Das Interesse galt vor allem Lösungsansätzen, die sich aus Sicht der Schulen bewährt haben und die, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Anstöße zur Innovation in der „normalen“ Schulpraxis gaben. Mehr als 1200 Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrkräfte hatten sich an der dritten Befragungswelle beteiligt.

Die Befragungen fanden im Frühherbst 2020, im Sommer 2021 und im Herbst 2022 statt. Ausgehend vom Forschungsinteresse im Hinblick auf die Corona-Pandemie kam in diesem Zeitraum noch die Aufnahme und Integration von Kindern und Jugendlichen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten in den Fokus. Daran zeige sich den Studienleiterinnen und -leitern zufolge, dass die Fähigkeit zur Krisenbewältigung eine dauerhafte Aufgabe für Schulen sei und dass es umso wichtiger werde, dass sie Wege fänden, den Herausforderungen durch Krisen in ihrem „Normalbetrieb“ zu begegnen.

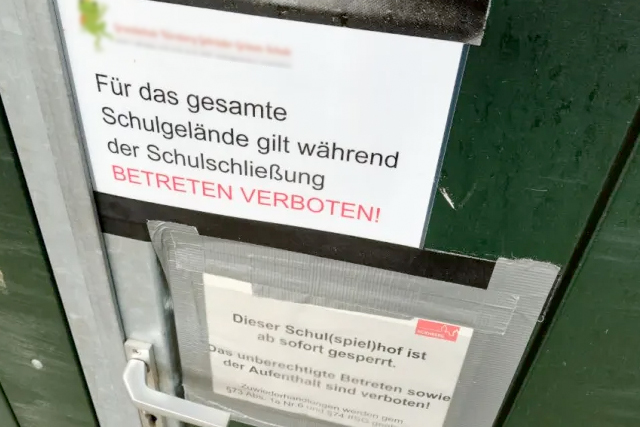

Im Rahmen der dritten Befragung betonten die Schulen besonders den Wert des Unterrichts in Präsenz. Zwar stellten etwa 70 Prozent der befragten Lehrkräfte heraus, dass sie sich durch die Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den Schulschließungen überlastet fühlten. Zugleich aber waren sie bereit, die Belastung in Kauf zu nehmen – denn wie eine der Befragten formulierte: „Präsenzunterricht hilft beim Aufbau einer förderlichen Beziehung zu den Lerngruppen sowie der Schülerinnen und Schüler untereinander, die stets die unterrichtliche Basis darstellt.“ Beinahe alle befragten Lehrkräfte konstatierten, es hätte ihnen Spaß gemacht, wieder in den Präsenzunterricht zurückzukehren.

Ebenso zuversichtlich waren die Antworten der Befragten zum Einzug der Digitalisierung in die Schulen. Während in der ersten Erhebung die Klagen über fehlende Ausstattung und geringe Erfahrungen mit digitalen Medien breiten Raum eingenommen hätten, überwögen zwei Jahre später die positiven und optimistischen Berichte. Die Befragten berichteten über eine deutliche Zunahme der Nutzung digitaler Medien in der Praxis. Auch die Selbsteinschätzung der Fähigkeiten zum Umgang mit digitalen Medien, die Zuversicht über ihre Nützlichkeit und die Bereitschaft, sich weitere Kompetenzen in diesem Bereich anzueignen, waren gewachsen.

Hätten mithin Schulen durch die Corona-Pandemie im Bereich Digitalisierung sichtbar aufgeholt, machten die meisten Befragten allerdings auch den Bedarf nach weiterer Qualifizierung für diesen Bereich deutlich. Dazu passe, dass die bisherige Anwendung digitaler Medien vor allem im „klassischen“ Medieneinsatz liegt: etwa beim Präsentieren von Informationen oder Aufgaben. Für den Einsatz digitaler Verfahren im Unterricht seien zwar offenbar die ersten Schwellen überwunden; es gebe aber noch viel Luft nach oben, bis die Möglichkeiten der Unterstützung von Bildungsprozessen durch diese Werkzeuge ausgeschöpft würden.

Ein weiteres Anliegen der KWiK-Studie war es herauszufinden, wie die Schulen die Herausforderung wachsender Diversität über Krisenzeiten hinaus meistern. Es sei eine

Begleiterscheinung von „Krisen“, dass die Diversität der Lebenslagen und Bildungsvoraussetzungen in der Schülerschaft an Gewicht für den möglichen Bildungserfolg gewinnt. Dies habe sich im Kontext der Corona-Pandemie zum Beispiel bei den Möglichkeiten von Familien gezeigt, ihre Kinder beim Lernen im Lockdown zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der Zuwanderung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine werde besonders die Verschiedenheit der sprachlichen Voraussetzungen für die Teilhabe an Bildung deutlich.

Auch in dieser Hinsicht zeigten sich ambivalente Ergebnisse. Einerseits berichteten die Befragten, dass sie von Erfahrungen mit früheren Zuwanderungen profitieren konnten, um die Neuzuwandernden aus der Ukraine aufzunehmen. Andererseits wurde berichtet, dass zuvor etablierte Maßnahmen abgebaut worden seien und notwendige Unterstützung – beispielsweise durch Übersetzerinnen und Übersetzer oder Dolmetscherinnen und Dolmetscher – nicht zur Verfügung stand. Gleichzeitig wurde aber auch vielfach geäußert, dass Schulen sich in stärkerem Maße auf Diversität in der Schülerschaft einstellen wollten. Immerhin 56 Prozent der Befragten vermeldeten eine Änderung des pädagogischen Konzepts ihrer Schule mit Blick auf sprachliche und kulturelle Heterogenität.

Allerdings gebe es auch hier noch Entwicklungspotenzial. Nur 32 Prozent der Lehrkräfte berichteten, dass sie in der Anlage ihres Unterrichts stärker auf individuelle Lernvoraussetzungen Rücksicht nehmen. Zwar finden sich erste Hinweise darauf, dass die Lehrkräfte digitale Medien auch für individualisierende Maßnahmen oder die Kommunikation im mehrsprachigen Kontext einsetzen. Insgesamt aber scheinen diese Möglichkeiten noch wenig Aufmerksamkeit zu erfahren.

Angesichts der ambivalenten Ergebnisse ziehen die Autorinnen und Autoren ein durchaus positives Fazit. Der Studie zufolge wäre es ein Gewinn, wenn durch Informationen und Qualifizierungsangebote mehr Aufmerksamkeit auf die Chancen gerichtet würde, die mit der Digitalisierung auch für die Gestaltung der Schule und des Unterrichts im Kontext wachsender Diversität verbunden wären. Dies könnte zur Resilienz von Schulen beitragen – also zu ihren Fähigkeiten, ihre Schülerschaft auch in Krisenzeiten erfolgreich zu bilden. (pm)

Es wird ein Mix richtig sein aus Präsenz-und Distanzunterricht.

Sagen wir so zwischen 30-40 % online bzw. hybrid.

Das ist für die SuS interessant und die Lehrkräfte müssen nicht ins Schulgebäude kommen und pendeln. Für Muttis mit Kindern wäre das eine enorme Entlastung!

Die Schulen gehen nicht gut mit Krisen um! Die Organisation Schule, die KuMi und obere Schulverwaltung helfen nicht in Krisen! DieseTeile der Schule arbeiten stumpf ihr Programm ab.

Wir Lehrer händeln die Krisen. Wir erstellen Arbeitsblätter und versuchen unseren Schülern trotz des ganzen Wahnsinns noch Inhalte zu vermitteln.

“Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“, lautet ein bekanntes Zitat des Schweizer Dramatikers Max Frisch.

Ersetze “produktiv” durch “dauerhaft” Ich selbst bin bei mehrsprachigem Unterricht etwas hin- und hergerissen. Ich habe früher nämlich an Sprachenschulen unterrichtet. Es gibt da das Konzept, dass der Unterricht einsprachig laufen muss, sogar Wörterbücher durften in der Schule nicht benutzt werden. Allerdings waren die Klassen kleiner, bis zu 15 Schülern und es konnte passieren, dass 10 Minuten vergingen, um die Bedeutung eines neuen Wortes zu klären. Was ist nun die richtige Methode?

Das Schulen Krisen prima bewältigen überrascht mich nicht. Das erlebe ich täglich.

Die kritische Frage ist wie sie das tun.

Durch den Einsatz der Lehrer bis an deren Grenzen (für die Schüler…), durch das beugen von unsinnigen Verordnungen bis zum Rande der Legalität usw.

Wäre doch schön, wenn die Krisenbewältigung auch mal, zumindest teilweise, von den Bildungsministerien ausgehen würde.

Spannende Erkenntnis: Es würde sich anscheinend lohnen, Dolmetscher und andere Strukturen beizubehalten, anstatt sich jedes Mal überrascht und überfordert von Migration zu zeigen

Wir sollten einfach an jeder Schule hinreichend vielen Dolmetschern und Lehrkräfte für alle möglichen Sprachen haben.

Die können dann Ukrainisch, Arabisch, Persisch, Dari und Paschtu abdecken. Da es vielleicht auch eine “Spezialoperation” gegen die Republik Moldau geben könnte, sollten hinreichend Personal für Rumänisch bereits jetzt einplanen und einstellen.

Leider ist auch Afrika nicht ganz krisenfest. Für die über 2000 Sprachen dort sollten wir schon hinreichend Dolmetscher für jede Schule einplanen. Dann sind wir gut vorbereitet und werden durch etwaige Migration nicht überrascht…