HAMBURG. “Machen junge Menschen heute wirklich häufiger Rechtschreibfehler als früher?”, so fragt der “Spiegel”. Und antwortet sogleich selbst: “Ein Vergleich von Abschlussarbeiten aus den Achtzigerjahren mit Klausuren von 2018 und 2019 zeigt: leider ja.” Die Schlussfolgerung: “Deutschland verlernt das Schreiben.” Echt jetzt? Der Grundschuldidaktiker Prof. em. Hans Brügelmann geht dem Verdikt auf den Grund – und kommt zu erstaunlichen Befunden. Wie dem: Schon seit fast 70 Jahren beklagt der “Spiegel” den Verfall der Schriftsprache. Bei einem so langen Niedergang müssten wir langsam in einer Art orthografischer Steinzeit angekommen sein, so meint unser Gastautor ironisch.

Entwicklung der Rechtschreibleistungen im Spiegel des SPIEGEL über 70 Jahre hinweg

von Hans Brügelmann

In seiner Online-Version vom 12.3.21 titelt der SPIEGEL „Deutschland verlernt das Schreiben. Deutlich mehr Fehler in Abiklausuren“. Die – sehr viel differenziertere – Auswertung selbst (Doerry 2021) vergleicht 67 Abiturarbeiten in Deutsch von 1984 und 1985 mit 73 aus den Jahrgängen 2018 und 2019 im Gymnasium Gaienhofen am Bodensee. Auch wenn Untersuchungen an nur einer Schule nicht so verallgemeinert werden dürfen, wie der Titel suggeriert [1], erbringen solche Fallstudien oft wie durch eine Lupe interessante Einblicke, die zumindest die Hypothesenbildung anregen können.

Zudem hat sich der Autor sehr bemüht, mögliche Verzerrungen beim Vergleich der beiden Stichproben auszuschließen, z. B. was die soziale Zusammensetzung der Stichproben und ihr Leistungsniveau im jeweiligen Jahrgang betrifft. Insofern lohnt es, sich die Daten, ihre Interpretation und mögliche Erklärungen genauer anzusehen, auch wenn es zum jeweiligen Umfang der Texte und zu ihrem inhaltlichen Niveau keine Hinweise gibt.

Dabei sind drei Fragen im Blick zu bedenken:

– Welcher Anspruch an die Rechtschreibkompetenz von Absolvent:innen unserer Schulen ist sinnvoll?

– Haben sich die tatsächlichen Leistungen nachweisbar verschlechtert?

– Welche Gründe könnte es für schlechtere Leistungen geben?

Der Artikel von Doerry ist der letzte in einer Reihe von Beiträgen im SPIEGEL seit 1953 (!) in denen über die Jahrzehnte immer wieder ein dramatischer Verfall der Rechtschreibleistungen beklagt wird – auf allen Schulstufen und in allen Schularten (s. Kasten). Aber signalisieren diese Befunde tatsächlich einen Verlust der „Schriftkultur“ (1983)? Zweifel sind angebracht, wenn man sich die Entwicklung der Gesellschaft über diesen Zeitraum anschaut: den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, das Wachstum der Wirtschaft, das reiche kulturelle Leben, die Stabilisierung der Demokratie. Und trotz der stark gewachsenen schriftsprachlichen Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag durch die Bürokratisierung sozialer Beziehungen gibt es auch keine Anzeichen für dramatische Probleme der Menschen in ihrem persönlichen Lebensumfeld.

Die erste Frage ist also: Spiegeln die Prüfungsaufgaben der Schulen und ihre Bewertung angemessen die schriftsprachlichen Anforderungen außerhalb der Schule? Fehlerfreiheit in der Orthographie kann sicher nicht der Maßstab sein. Wie das Kosog‘sche Diktat von 1903 [2] zeigt, kann man die Rechtschreibschwierigkeit eines Textes beliebig steigern, so dass selbst Lehrer:innen im Durchschnitt in den 394 Wörtern 14 Fehler machen und auch Linguist:innen ins Schwitzen kommen.

Für schulische Prüfungen müssen die Anforderungen also pragmatisch bestimmt werden. In den 1980er Jahren haben die Gaienhofener Abiturient:innen auf 100 Wörter im Durchschnitt 1,5 Rechtschreibfehler gemacht, 2018/19 waren es 2,5. Eine Steigerung um fast 50%, wie Doerry betont – aber ist ein Plus von 0,7 Fehlern auf 100 Wörter wirklich so bedeutsam? Orthographie ist nur wichtig, damit konstante Schreibungen schneller gelesen werden können. Aber dafür braucht ein Text nicht völlig fehlerfrei zu sein. Die Frage ist also, ab welcher Fehlerquote (2%, 5%) die Kommunikation spürbar beeinträchtigt wird. An den seit einigen Jahren vom Duden zugelassenen Variantenschreibungen kann man sehen, dass eine gewisse Bandbreite keine Probleme zur Folge hat.

Bedeutsamer könnte an den Gaienhofener Ergebnissen insofern sein, dass vermutlich die Teilgruppe zugenommen hat, die deutlich unter noch zu bestimmenden Mindestanforderungen (5, 10, 15 … Fehler?) liegt. Da stellt sich dann die Frage, welche Aktivitäten in der Schule für eine Verbesserung ihrer Leistungen erforderlich sind und welcher Aufwand sich für welchen Leistungsgewinn lohnt – ggf. um den Preis einer Vernachlässigung anderer Inhalte und Kompetenzen. Hierüber zu diskutieren würde rasch zeigen, dass Urteile und Entscheidungen sowohl auf individueller Ebene als auch systemisch nicht so einfach sind.

Wenden wir uns der zweiten Frage zu, für die Doerrys Gaienhofener Befunde ja nur der Aufhänger sind: Sind die Rechtschreibleistungen allgemein schlechter geworden? Nimmt man die Berichterstattung im SPIEGEL ernst (s. Kasten) müssten wir bei den wiederholt beklagten Verschlechterungen inzwischen in einer Art orthographischer Steinzeit angekommen sein. Wie oben bereits angesprochen passt diese Verfallsthese nicht zum Augenschein unserer gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Andererseits hört man auch heute [3] von vielen Seiten Klagen über eine Abnahme der Rechtschreibkompetenz.

Schaut man sich die verfügbaren rund 20 empirischen Vergleiche aus den letzten 70 Jahren an, muss man als erstes feststellen, dass ihre forschungsmethodische Basis in der Regel nicht sehr verlässlich ist. So wundert es nicht, dass die Befunde gemischt ausfallen. Das hängt damit zusammen, dass die verglichenen Termine unterschiedliche Zeiträume abdecken, dass die Stichproben aus verschiedenen Regionen und Altersgruppen stammen und dass sich auch die verwendeten Aufgaben unterscheiden (vgl. Brügelmann 2015).

In den Anforderungen am realitätsnächsten und zugleich als einzige Untersuchung auch repräsentativ sind die Erwachsenen-Studien „l.e.o.“ zum Stand des funktionalen Analphabetismus in Deutschland (Grotlüschen/ Riekmann 2012; Grotlüschen u. a. 2019). Beim Vergleich der Geburtsjahrgänge seit dem 2. Weltkrieg stellen die Untersuchungen fest, dass sich die Lesekompetenz tendenziell verbessert hat[4] und dass die Rechtschreibleistungen im Mittel konstant geblieben sind. Beide Befunde überraschen angesichts der oben berichteten Alltagseindrücke aus den Schulen und vielen Berufsfeldern. Was sich deckt ist auf alle Fälle der bedrückend hohe Anteil an Erwachsenen, deren schriftsprachliche Kompetenzen nicht ausreichen. Gleichzeitig zeigen die Untersuchungen, dass dies kein neues Problem ist, denn die Quote war schon in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren vergleichbar hoch. Das bedeutet keine Entlastung der heutigen Situation, macht aber deutlich, dass der Schwarze Peter, Grund sei der Verzicht „bewährter Unterrichtsmethoden“, viel zu kurz greift. Die meisten derjenigen, die wegen ihrer unzureichenden Lese- und/ oder Rechtschreibfähigkeiten auffallen, sind in der „guten alten Zeit“ zur Schule gegangen. Zwar mag es durchaus sein, dass noch in der Schule weniger Schüler:innen als heute durch hohe Fehlerzahlen aufgefallen sind. Aber das Lesen- und Schreibenlernen hört nicht mit dem Ende der Schulzeit auf. So kann es sein, dass Absolvent:innen früherer Jahre in ihrem damals noch nicht so stark schriftsprachbestimmten Berufs- und Privatleben, Fähigkeiten eingebüßt haben und dass umgekehrt in den letzten 20, 30 Jahren viele ihre Kompetenzen durch die tägliche Übung noch nach der Schulzeit verbessert haben. Aber auf dieses Ergebnis kommt es an.

Damit sind wir schon mitten in der Diskussion der dritten Frage: Was könnten die Ursachen für beobachtete Verschlechterungen sein – und was kann man tun, um ihnen entgegenzuwirken? In Doerrys Beitrag werden verschiedene Gründe diskutiert.

In den letzten Jahren werden fast reflexartig immer wieder die missverständlich als „Schreiben nach Gehör“ beschriebenen Methoden des Anfangsunterrichts (z. B. „Lesen durch Schreiben“ nach Reichen) als eine wesentliche Ursache für allfällige Rechtschreibprobleme angeführt. Dazu sind drei Vorbehalte zu bedenken. Wie bereits oben angesprochen, sind verbreitete Schwächen in der Rechtschreibung sehr viel älter als das erst in den 1980er Jahren bekannt gewordene lautorientierte Schreiben. Zweitens gibt es keine Daten, wie breit diese Methode (vor allem in dem immer noch stark fibel-orientierten Baden-Württemberg) überhaupt in der Praxis genutzt und in welchen konkreten Formen sie im Unterricht umgesetzt wird (Scheerer-Neumann 2020). Letzteres ist besonders wichtig, da zum dritten empirische Studien zeigen, dass ein lautorientiertes Schreiben als Einstieg in den Schriftspracherwerb bei entsprechender didaktischer Einbettung förderlich für die Rechtschreibentwicklung ist (Brinkmann/ Brügelmann 2019).

Außerdem stimmt Doerrys These nicht, die LOGIK-Studie habe bei 23-Jährigen dieselbe Rangfolge in den Rechtschreibleistungen gezeigt wie schon bei den 8-Jährigen.

Die Korrelation beträgt nur r = .50, d. h. die Unterschiede in der Rechtschreibleistung von Zweitklässler:innen erklären die Unterschiede 15 Jahre später nur zu einem Viertel (Schneider 2009). Wesentliche Bedingungen – z. B, der eigentliche Rechtschreibunterricht in den späteren Grundschuljahren und auf der Sekundarstufe I – wirken deutlich stärker.

Eine andere Erklärung geht von der Annahme aus, dass heute keine oder weniger Diktate geschrieben würden als früher. Allerdings werden in der Didaktik – unabhängig von verschiedenen fachlichen Positionen – Diktaten kaum lernförderliche Effekte zugestanden. So korrelieren im Schreibvergleich Bundesrepublik-DDR die Rechtschreibleistungen derselben Kinder im Diktat und im freien Text nur mäßig (je nach Klassenstufe r = .25 bis .66; Brügelmann u. a. 1994). In derselben Untersuchung machten die im Diktat stärker geübten Kinder der Stichprobe-Ost in dieser Aufgabe deutlich weniger Fehler als die Stichprobe-West und Schweizer „Lesen durch Schreiben“-Kinder. In eigenen Texten dagegen bliebt von diesem Vorsprung je nach Altersstufe nichts oder kaum etwas übrig. Allerdings könnten Diktate eine Signalwirkung gehabt haben: Rechtschreibung ist wichtig für den Schulerfolg! Noch bedeutsamer ist vermutlich, dass die Zahl der Deutschstunden abgenommen hat und innerhalb des Deutschunterrichts der Anteil der orthographie-orientierten Aktivitäten (z. B. Grundwortschatzübungen oder Rechtschreibgespräche).

Eine weitere Erklärung des Beitrags zielt auf veränderte Mediengewohnheiten von Kindern und Jugendlichen. So werde die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz durch eine geringere Lesehäufigkeit geschwächt. Der unterstellte Transfereffekt kann allerdings nach den geringen Korrelationen zwischen Lese- und Rechtschreibleistungen (z. B. r = .28 in der DESI-Studie, Willenberg 2007, 175; s. ergänzend Beck u. a. 2009; Siekmann 2013) nicht sonderlich hoch sein. Auch die bereits erwähnten l.e.o.-Befunde zur längerfristigen Entwicklung von Leseleistungen (gestiegen) und Rechtschreibleistungen (konstant) sprechen gegen eine hohe Erklärungskraft dieser Hypothese.

Noch weniger geklärt ist der Einfluss des digitalen Schreibens, z. B. von SMS oder auf WhatsApp, da es sich hier um ein Feld sehr unterschiedlicher Wirkrichtungen zwischen verschiedenen medialen Formen handelt (vgl. Dürscheid 2016; Busch 2018; Driver 2020): Einerseits spielen die Regeln der konventionellen Orthographie eine geringere Rolle als im analogen Schriftverkehr, andererseits erfordern viele Programme genaue Eingaben, damit sie funktionieren. Und es gibt für digitale Texte eigene Regeln „wie man schreibt“. Insofern konkurrieren verschiedene Interpretationen von Abweichungen: Handelt es sich bei den beobachteten Abweichungen um einen Normverlust oder um eine Normkonkurrenz? Verlaufen die Entwicklungen getrennt oder gibt es Wirkungen über die Mediengrenzen hinaus – und in welcher Richtung? Werden Kinder und Jugendliche generell unsicherer in der Rechtschreibung oder können sie parallel verschiedene Register medien- und situationsgerecht einsetzen?

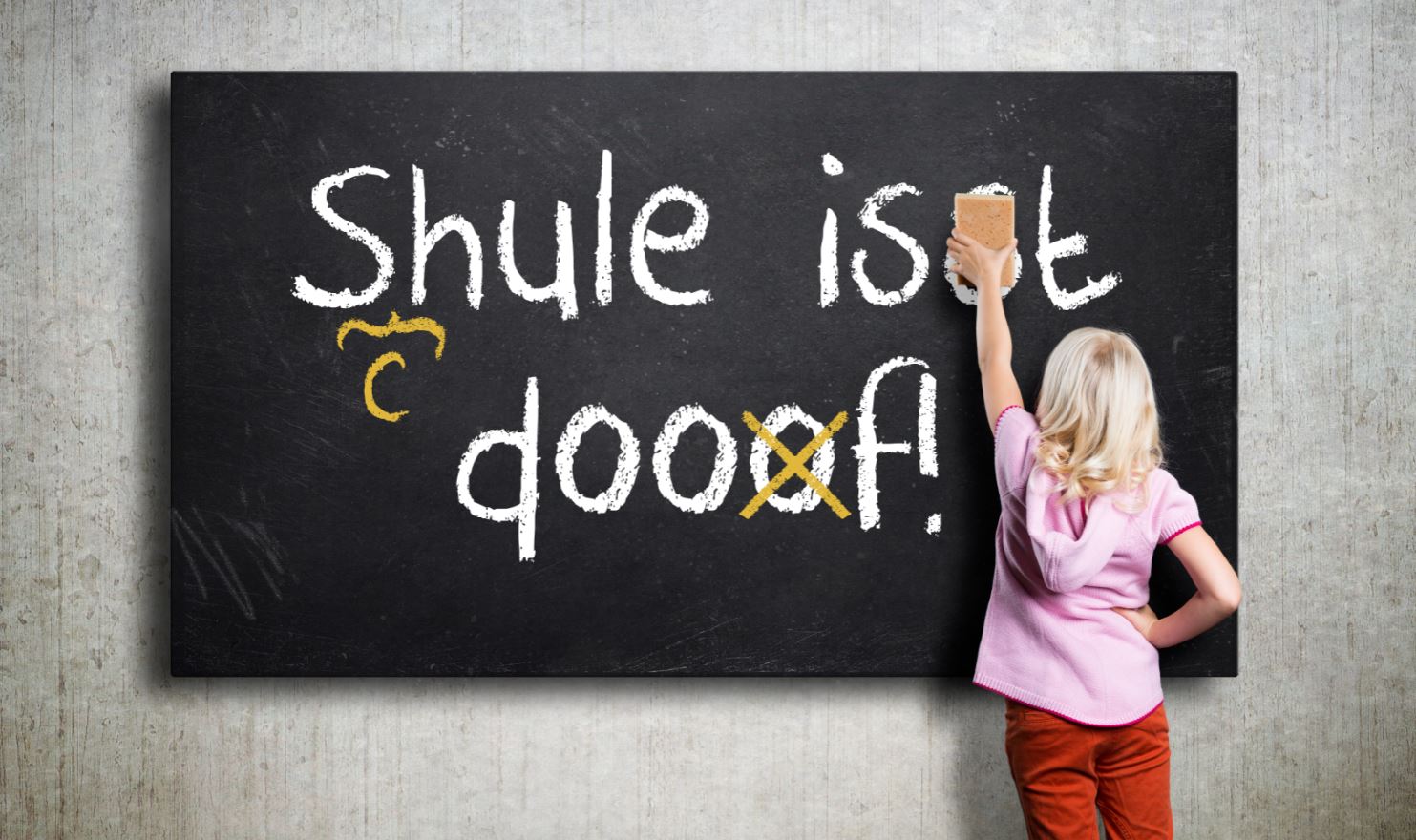

Schließlich gibt es heute ganz allgemein eine größere Toleranz gegenüber Rechtschreibfehlern als früher (wie auch gegenüber anderen Konventionen) – nicht nur im Alltag, sondern auch in der Schule. In Publikationen, vor allem in der Tagespresse findet man mehr Sprach- und Druckfehler, die Werbung spielt gerne mit Sprachformen bis hin zu bewussten orthographischen Verfremdungen, um Aufmerksamkeit für ihre Produkte zu wecken, und auch im Straßenbild finden sich häufig auf Schildern und in Angeboten von Waren oder Dienstleistungen Verstöße gegen Sprachnormen.

Wie die verschiedenen Medienregister lassen auch diese „Sprachspiele“ offen, wie weit beobachtete Abweichungen auf mangelnde Rechtschreibfähigkeiten, auf eine gewachsene metasprachliche Kompetenz oder auf eine zunehmende Lässigkeit im Umgang mit (Rechtschreib-)Konventionen zurückzuführen sind – bzw. wie stark diese Trends in verschiedenen Leistungsgruppen dominieren.

Fazit: Redlich kann man nur sagen, dass die Doerry-Studie zwar ein interessantes Steinchen im Forschungsmosaik ist, dass wir aber weder genau wissen, wieweit die Befunde über Gaienhofen hinaus Geltung beanspruchen können, noch, welche Erklärungskraft die diskutierten Hypothesen tatsächlich haben. Die SPIEGEL-Überschrift „Deutschland verlernt das Schreiben“ lässt sich aus den Ergebnissen der Untersuchung nicht ableiten.

Hier geht es zum Beitrag “Deutschland verlernt das Schreiben” im “Spiegel” (kostenpflichtig).

Der SPIEGEL und der angebliche Rechtschreibverfall: 2021 – 2013 – 1997 – 1983 – 1953

2021 schreibt der SPIEGEL: „Stimmt die Behauptung, dass junge Menschen immer mehr Rechtschreibfehler machen? Eine Auswertung von Abiturklausuren zeigt: leider ja“.

Bereits 2013 hatte er auch eine „Rächtschraipkaterstrofe“ beschworen – mit Bezug auf eine Studie des Siegener Germanisten Steinig in zehn Grundschulklassen eines Bezirks in NRW.

Aber auch schon 1997 beklagte er unter Berufung auf eine Umfrage des BMBW:

„94 Prozent der Betriebe, so das Ergebnis der Studie, klagen, die Rechtschreibleistungen der jungen Leute seien schlechter geworden“ und ergänzt: „Seit über 20 Jahren verfolgt der psychologische Dienst des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF die Ergebnisse von Einstellungstests. In dieser Zeit hat der Bildungsstand der angehenden Azubis dramatisch nachgelassen: Im Jahr 1975 lösten noch durchschnittlich 20 Prozent der Hauptschüler die Rechtschreibtests richtig, 1995 waren es nur noch 15 Prozent.“

1983 titelt der SPIEGEL „Deutsch, Ächz, Würg“ und verweist auf Befunde zu schlechten Rechtschreibleistungen bei Hauptschülern, Realschülern, Abiturienten und Berufsanfängern und behauptet: „Die westdeutsche Industriegesellschaft verliert ihre Schriftkultur.“

Was da „verloren“ wurde, liest sich im SPIEGEL von 1953 nach einem Verweis auf „konsternierte“ Berichte über fehlende Ausbildungsvoraussetzungen von Lehrlingen aus Industrie- und Handelskammern so:

„Um prinzipiell einmal festzuhalten, ‚mit welcher rein formalen Wissenssubstanz die Volksschüler in das Berufsleben eintreten‘, hatte Handelskammer-Referent Dr. Stemme vor einigen Monaten gedruckte Testbogen mit einem Diktat und sieben Rechenaufgaben an 35.000 entlassene Volksschüler im Land Nordrhein-Westfalen verteilen lassen. […]

Stemme hatte bei dem (wie er zunächst glaubte) verhältnismäßig leichten Diktat mit einem Durchschnitt von fünf Fehlern gerechnet und dementsprechend auf seinen Auswertungsbogen bis zu elf Fehlern vorgesehen. Weit verschätzt: 39,3 Prozent aller Schüler machten elf und mehr Fehler. Es gab sogar Arbeiten mit 40, 50 und 60 Fehlern.“ Und im SPIEGEL fordert er „eine Untersuchung über die Gründe der finsteren Tatsache, daß heute vierzig Prozent aller Schüler das Ziel der Volksschule nicht erreichen.“

Quellennachweise

Beck, B., u. a. (2009): Schwache Rechtschreiber müssen keine schwachen Leser sein und umgekehrt. In: Valtin/ Hofmann (2009, 40-47).

Brinkmann, E. (Hrsg.) (2015): Rechtschreiben in der Diskussion – Schriftspracherwerb und Rechtschreibunterricht. Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd. 140. Grundschulverband: Frankfurt.

Brinkmann, E./ Brügelmann, H. (2019): Empirische Studien zum Umgang mit Rechtschreibfehlern und die Bedeutung konkreter Befunde für den Rechtschreibunterricht. Download: https://t1p.de/RS-Fehler

Brügelmann, H. (2015): Wie steht es um das Rechtschreibkönnen – im Vergleich zu früher? In: Brinkmann (2015, 151-154). Download: https://t1p.de/rs-verfall-2015

Brügelmann, H., u. a. (1994): “Schreibvergleich BRDDR” 1990/91. In: Brügelmann/ Richter (1994, 129 134).

Brügelmann, H./ Richter, S. (Hrsg.) (1994): Wie wir recht schreiben lernen. Zehn Jahre Kinder auf dem Weg zur Schrift. Libelle Verlag: CH-Lengwil (2. Aufl. 1996). Download: https://t1p.de/recht-schreiben-lernen

https://www.pedocs.de/volltexte/2019/16858

Busch (2018): Digitale Schreibregister von Jugendlichen analysieren. Ein linguistisch-ethnographischer Zugang zu Praktiken des Alltagsschreibens. In: Ziegler (2018, 829-858).

Doerry, M. (2021): Deutschland verlernt das Schreiben. Deutlich mehr Fehler in Abiklausuren. SPIEGEL online v. 12.3.21 https://www.spiegel.de/kultur/rechtschreibung-mehr-fehler-in-abi-klausuren-deutschland-verlernt-das-schreiben-a-a2de9786-0002-0001-0000-000176230950 (in der Printversion Nr. 11 v. 14.3.21 unter dem Titel: „Nach mir die Sinnflut.[5] Stimmt die Behauptung, dass junge Menschen immer mehr Rechtschreibfehler machen? Eine Auswertung von Abiturklausuren zeigt: leider ja“. In: SPIEGEL Nr. 11 v. 14.3.21.

Driver, A. K. (2020): Sprachliches Verhalten von Schülerinnen und Schülern zwischen den Dimensionen Freizeit und Schule. Dissertation. Universität: Bremen. Download: https://www.uni-bremen.de/fb12/arbeitsbereiche/abteilung-c-inklusive-paedagogik/inklusive-paedagogik-geistige-entwicklung-und-lernen/team/dr-anna-katharina-driver

Dürscheid, C. (2016): Digitale Kommunikation und die Folgen für den Sprachgebrauch. In: Schiewe (2016, 67-76).

Grotlüschen, A./ Riekmann, W. (Hrsg.) (2012): Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo. – Level-One Studie. Waxmann: Münster.

Grotlüschen, A., u. a. (2019): LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität. Pressebroschüre, Hamburg. Download: https://t1p.de/alfa-leo2018

Hellmich, F./ Siekmann, K. (Hrsg.) (2013): Sprechen, Lesen und Schreiben lernen. Erfolgreiche Konzepte der Sprachförderung. DGLS-Beiträge 15. Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben: Berlin.

Hüttis-Graff, P./ Wirszing, D. (2018): Anfänge des Rechtschreiblernens 1994 und 2014 – Ergebnisse einer diachronen Longitudinalstudie in Hamburg. In: Didaktik Deutsch, H. 45, 50-73.

Ingenkamp, K. (1967): Schulleistungen – damals und heute. Beltz: Weinheim.

OECD & Statistics Canada (Hrsg.) (1995): Grundqualifikationen, Wirtschaft und Gesellschaft. Ergebnisse der ersten internationalen Untersuchung von Grundqualifikationen Erwachsener. Paris/ Ottawa (engl. 1995).

Plewnia, A. / Witt, A. (Hrsg.) (2014): Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation. IDS Jahrbuch 2013. de Gruyter: Berlin u.a.

Rammstedt, B., u. a. (2015): Zentrale Ergebnisse von PIAAC aus deutscher Perspektive. In: Zeitschrift für Pädagogik, 61. Jg., H. 2, 162-191.

Scheerer-Neumann, G. (2020): Schreiben lernen nach Gehör? Freies Schreiben kontra Rechtschreiben von Anfang an. Kallmeyer’sche Verlagsbuchhandlung: Seelze.

Schiewe, J. (Hrsg.) (2016): Angemessenheit. Einsichten in Sprachgebräuche. Valerio, Bd. 18. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Wallstein: Göttingen.

Schneider, W. (2009): The development of reading and spelling: Relevant precursors, developmental changes, and individual differences. In: Schneider/ Bullock (2009, 199-220).

Schneider, W./ Bullock, M. (eds.) (2009): Human development from early childhood to early adulthood: Findings from a 20 year longitudinal study. Psychology Press: New York, NY.

Siekmann, K. (2013): Der überschätzte Transfer-Effekt zwischen Lesen und (Recht-)Schreiben. In: Hellmich/ Siekmann (2013, 95-109).

Steinig, W. / Betzel, D. (2014.): Schreiben Grundschüler heute wirklich schlechter als vor 40 Jahren? Texte von Viertklässlern aus den Jahren 1972, 2002 und 2012. In: Plewnia/ Witt (2014, 353-371).

Valtin, R./ Hofmann. B. (Hrsg.) (2009): Kompetenzmodelle der Orthographie. Empirische Befunde und förderdiagnostische Möglichkeiten. DGLS-Beiträge 10. Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben: Berlin.

Willenberg, H. (Hrsg.) (2007a): Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht. Schneider Hohengehren: Baltmannsweiler.

Willenberg, H. (2007b): Erhellende Resultate des DESI-Projektes für den Unterricht. In: Willenberg (2007a, 175-180).

Ziegler, A. (Hrsg.) (2018): Jugendsprachen. Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung. 2. Teilband. de Gruyter: Berlin/ Boston.

[1] Vgl. die konträren Ergebnisse zur Entwicklung von Rechtschreibleistungen in 10 Grundschulklassen aus dem Ruhrgebiet in Steinig/ Betzel (2014) vs. einer – mit 18 Klassen – ähnlich kleinen Stichprobe aus Hamburg (Hüttis-Graff/ Wirszing 2018).[2] Inzwischen gibt es eine an die neue Rechtschreibung angepasste Version bzw. Auswertung unter https://de.wikipedia.org/wiki/Kosog%E2%80%99sches_Diktat

[3] Wie nicht nur in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg, sondern auch schon davor, vgl. Ingenkamp (1967)

[4] So auch OECD (1995) und Rammstedt (2015).

[5] Dieses Zitat stammt übrigens aus einem Aufsatz von 1984/85, nicht von 2018/19

„Schreiben nach Gehör“ verboten! Grundschulen sehen sich im Streit um Rechtschreibung am Pranger

Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab … 😉

Ich habe da auch noch eine:

Vor dem Schreiben wäre – zumindest theoretisch – Denken eine feine Idee.

Die meisten Politiker sind da keine Vorbilder.

Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal denke: Mittlerweile bin ich dankbar für die “Erfinder” von “krasse Gangstarapper” und “YouTubers” und “bitchy Models”, äscht ey.

So haben die Kinder wenigstens Ideen für die Berufslaufbahn und der “talentierte” Nachwuchs in der Politik wird automatisch weniger.

Was die Studie betrifft:

Da kann man sicher noch einige Jahrzehnte und mit viel Begeisterung weiterforschen, bevor man dann doch lieber damit fortfährt im Schulbetrieb “auf Sicht zu fahren”.

Schulterklopfen.

Danke schön.

Weiter so.

🙁

Da sollte sich der Spiegel (vor allem Spiegel-online!!) mal an die eigene Nase fassen und selbst für fehlerfreie Texte sorgen…

Woran liegt es, wenn die hier von Prof. Brügelmann ausgebreiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse sich überhaupt nicht mit der Alltagserfahrung beim Lesen von Schülertexten in Klasse 5 bis 13 deckt?

Kann es etwas mit der Ansicht “Fehlerfreiheit in der Orthographie kann sicher nicht der Maßstab sein.” zu tun haben?

Es stimmt, dass Prof. Brügelmann primär Theoretiker ist. Einen Sprachverfall zu beklagen, wie es der Spiegel tut, in dem die Kommasetzung Glückssache ist und die Rechtschreibung sehr interessant, ist aber grundlegend falsch. Es ist vielmehr so, dass die Kinder heutzutage mit weniger basalen Kenntnissen aus Kindergarten oder Elternhaus in die Schule kommen. Daher dauert z.B. der Schriftspracherwerb länger – und somt auch die zunehmende orthografische Korrektheit. Umso wichtiger ist es, dass das letzte Stück des intensiven Rechtschreibunterrichts in der Unterstufe konsequent und effektiv zu Ende gebracht wird. Bei einigen (nicht allen) Gymnasiallehrkräten ist das manchmal zu bezweifeln, z.B. bei denen, für die Freiburger Rechtschreibschule ein Fremdwort ist.

“…, dass die Kinder heutzutage mit weniger basalen Kenntnissen aus Kindergarten oder Elternhaus in die Schule kommen.”

Merkwürdigerweise widerspricht da niemand (im Gegensatz zur Frage nach der Rechtschreibung). Früher war es besser, aber warum? Kennt jemand eine Studie, in der das nun nachgewiesen ist? Ganz früher waren Kindergärten nur Aufbewahranstalten, es wurde bestenfalls gespielt, erst in letzter Zeit bringt man sie mit dem Wort “Bildung” überhaupt in Verbindung. Aber was ist nun der Effekt der neuen Kitas? Ist keine positive Wirkung feststellbar? Und bildungsferne Eltern gab es früher keine? Was war denn mit den vielen Arbeiterkindern in beengten Wohnungen? Die bekamen im Elternhaus mehr “basale Kenntnisse” mit als heutzutage durchschnittlich üblich ist? Oder verfolgte die Schule doch andere Bildungsziele als heute? Wurde ab dem 1. Schuljahr vielleicht doch mehr schlichtes Lesen, Schreiben, Rechnen geübt unter Verzicht auf einige heutige Modethemen wie Präsentationskompetenz oder Klassenrat?

“Ganz früher waren Kindergärten nur Aufbewahranstalten, es wurde bestenfalls gespielt”

Ehrlich, das war daran das GUTE! Heute kommen die Kinder beeinflusst von X unqualifizierten Einflüssen wie durch, oft durch den Druck der Eltern bildungsvermittlungswilde Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern selbst, die den Kindern schulische Inhalte didaktisch mangelhaft bis falsch aufzwingen, in die Schulen. Die Vorwegnahme früher schultypischer Inhalte (Besuch Brotmuseum, Lerngänge verschiedenster Art zu geplanten Inhalten, Tagesfahrten in Zoos, etc.) ist Alltag in vielen Kindergärten (ich kann nur für unser Einzugsgebiet sprechen!), anstatt die nähere Umgebung, Natur, soziales Umfeld, Infrastruktur etc. zu erkunden. Die Kinder quittieren dies mit „laaangweilig“, wenn eine solche Aktivität, ein Ausflug, in der Schule angeboten wird – und genauso „laaangweilig“ ist dann auch das Lesen, Schreiben und Rechnen, weil das Kind der Meinung ist, es könne das ja schon aus der „Vorschule“. Vorschule die zunehmend erneut auflebt, die aber lt. Schulgesetz abgeschafft ist.

Da muss ich Lehrerlein beipflichten. Genau diese Einflüsse sind das Schädliche. KindergärtnerInnen sin in Deutschland nicht hinreichend qualifiziert, um schulische Inhalte zu vermitteln. Falsche Schreibrichtungen, falsche Zahlvorstellungen etc. sind die Folge. Eine Vorschule mit genau dafür qualifiziertem Personal, d.h. studierten Grundschulpädagogen fände ich gut. Aber so wird leider mehr kaputt gemacht, als dass es hilft. Und gleichzeitig geht viel früher geradezu beiläufig erworbenes Wissen verloren.

Aber jedenfalls unsere schulischen und politischen Autoritäten setzen voll auf die “frühkindliche Bildung”, das heißt im Klartext Kita:

https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/174699/fruehkindliche-bildung

Man spricht darin vom “sozialpolitischen Auftrag der Kita”. Die Kita soll es richten. Den Argumenten von Lehrerlein und lehrer002 will ich gar nicht widersprechen.

Wenn ein Text mit :innen gegendert wird, hilft das schon bei der weltanschaulichen Einordnung. Für alle, die sich nicht genau an die Diskussionen von vor 15 Jahren erinnern, wäre es außerdem noch hilfreich zu erwähnen, dass Prof. Brügelmann zum “Grundschulverband” gehört, der die “Grundschrift” (einen Mischmasch aus Druck- und Handschrift) propagierte.

Ich finde die Grundschrift klasse! Sie setzt sich auch in immer mehr Grundschulen durch. Der Grund ist, dass die Kinder schneller zu einer Handschrift finden und diese wesentlich leichter zu erlernen ist. Bei der klassischen Schreibschrift “brechen” sich immer mehr Schüler:innen buchstäblich einen [Bleistift] ab. Und: Die “Schulausgangsschrift” (Ost-Bundesländer) und die “vereinfachte Ausgangsschrift” (West-Bundesländer) hat auch nur mal jemand erfunden. Die Grundschrift ist eine zeitgemäße, gut erlernbare Weiterentwicklung!

Rein wissenschaftlich ist eigentlich nur klar, dass die VA eine Katastrophe ist. Ansonsten wird weiterhin viel diskutiert. Die Hanschriftuntersuchung der Uni Siegen von Maria Anna Schulze Brüning et al. finde ich sehr spannend. Fazit: Die SAS war und ist die effektivste Schulschrift.

Die Schulausgangsschrift fällt aber auch einem nicht unerheblichen Teil der Kinder schwer. Wir sind deshalb dazu übergegangen, Kindern, die schreibmotorische Schwierigkeiten haben, die Grundschrift zu vermitteln. Die Ergebnisse sind gut.

@KaGe:

Arbeite seit 6 Jahren bei einer Lokalzeitung als Korrektorin.

Habe seit 2 Monaten neuen Kollegen…

vorher angeblich Korrektor beim “Spiegel” gewesen.

Ich bin mir nicht sicher, ob er den Duden schon mal von innen betrachtet hat…

@Pit:

Dein 2. Absatz:

Klopf ich mit!

Auf Holz wäre zu optimistisch!

🙁

Viel interessanter dürfte sein, dass die ganzen Rechtschreib-Granaten (da sitzt die Rechtschreibung so gut, dass die Arbeit danach so rot ist, als hätte eine Farb-Granate eingeschlagen) vermutlich gar nicht bis zum Abitur kommen. Und selbst wenn, du bekommst doch heute Abitur, wenn du Fehler ohne Ende machst.

Ich sehe bei meinen 5. und 6.-Klässlern. Selbst hier sitzen einfachste Satzkonstruktionen teilweise nicht und ich frage mich beim Lesen mancher Texte, auf was eigentlich gerade Bezug genommen wird.

Wir können aber tatsächlich mal in die Historie schauen und mal ein Blick in die DDR werfen: Tatsächlich war das Schulsystem in Sachen Sprachvermittlung, also der Deutschen Sprache, wesentlich effektiver, was nicht zuletzt auch auf Fibel-Unterricht, Wiederholung und Selbstständigkeit zurückzuführen ist. Wenn ich mir hingegen anschaue, wie ineffektiv der Deutschunterricht in der Grundschule geworden ist, wundern mich die Ergebnisse meiner Schüler schon weniger.

Aber ja, glaubt mal weiter daran, dass hier in den Kernkompetenzen alles Roger ist. Im sich was vormachen sind die Deutschen leider zum Weltmeister geworden.

Mein Paradebeispiel ist da immer die Feldpost von Soldaten aus dem ersten Weltkrieg. Solche Wortgewandtheit kann man von Gymnasiasten heutzutage sehr lange suchen, bei Hauptschülern – bestenfalls das waren die meisten der Soldaten – hat man keine Chance.

Wie dem auch sei, wenn die erste Klasse für das schultauglich machen drauf geht, Inklusion betrieben und Englisch vermittelt werden muss, dann bleiben gewisse Grundfertigkeiten auf der Strecke.

Ach, wie herrlich! Die Normalität, in Pandemie Zeiten so herbeigesehnt, kehrt wieder ein! Da tut ein bißchen Grundschullehrer-Bashing doch richtig gut. Balsam für die Sek-Lehrer Seele!

Danke, musste gerade herzlich über dieses bisschen “Normalität” lachen! 😀

Eine solche Pauschalkritik ist ungerechtfertigt und nicht zutreffend. Viele GrundschülerInnen kommen durchaus mit sehr gutem Grundwissen in Sachen Rechtschreibung aus der Grundschule. Insofern ist der Unterricht durchaus effektiv. Jedoch gibt es immer mehr SchülerInnen, die Deutsch als Zweitsprache haben, verhaltensauffällig sind etc., sodass einige unter erschwerten Bedingungen in der Grundschule lernen. Von einer Lehrkräft auch am Gymnasium erwarte ich im Unterstufenbereich durchaus eine wenigstens grundlegende Bereitschaft zur Binnendifferenzierung in qualitativer und quantitativer Form. Dass die Gymnasiallehrer in diesem Bereich teilweise nicht so gut ausgebildet sind und sich daher tendenziell schwerer tun als die KollegInnen der Sek I, ist jedoch verständlich und ein Problem der universitären und schulpraktischen Ausbildung. Stattdessen mit solchen Vorwürfen zu kommen, ist nicht okay.

Gerade aufgrund der extremen Heterogenität in der Grundschule müsste man dort außendifferenzieren. Es dürfte genügend Kinder geben, die den aktuellen Lehrplan ohne Stress in drei Jahren schaffen, während andere nach fünf Jahren noch Lücken haben. Inklusion und Spracherwerb kommen noch oben drauf.

Mit Emils Bashing hat das nichts zu tun, ich gehe davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Grundschullehrer ihr Bestes geben, jedoch aus den genannten Gründen alle zu kurz kommen.

So eine Tintenverschwendung. Ich mache es so: Du hast …. richtig geschrieben.

Ist oft einfacher.

Herr Brügelmann versteht es sehr gut von ihm selbst mitinitiierte Probleme zu relativieren.

Das fängt an mit der aktiven Unterstützung der VAR Vereninfachte Ausgangsschrift, als diese eingeführt wurde, die als eine geschriebene Druckschrift mit Haltepunkten an einer gedachten Mittellinie selten lesbare Schriftbilder erzeugt, und wegen der besseren Druckbarkeit von den Schulbuchverlagen mit den damaligen Druckverfahren besser und günstiger aufs Papier gebracht werden konnte.

Das nächste Problem ist die von ihm mitunterstützte Grundschrift, eine Druckschrift mit kleinen Häkchen, mit Hilfe derer die Kinder die klienen Buchstaben verbinden sollen und eine eigenen Handschrift entwickeln sollen. Die Ergebnisse sind bescheiden.

Auch die Unterstützung der Versuche der Schüler über eine starke Fehlertoleranz und den stark propagierten Eigenerwerb der Schrift zur Schrift zu gelangen, fördert nicht gerade die sichere Anwendung der korrekten und einfach vermittelbaren Grapheme.

Fragen Sie mal an der Uni nach!

Texte sind oft erst nach 2 – 3 x lesen, sinnerfassend zu verstehen und durch viele Rechtschreibfehler, Kommafehler oder falsch verwendete Worte noch verwirrend gestaltet!

An der Schule werden Schüler seit Jahren versetzt, obwohl ich in meinen Praxisfächern deren Lösungssätze in Klassenarbeiten oft nicht verstehe, falsche Ausdrücke verwendet werden oder der Satzbau so verkürzt, unvollständig, falsch ist, dass der Satz keine Aussagekraft mehr hat.

Bei Versetzungskonferenzen habe ich dies schon oft bemängelt! Auf Nachfrage bei den Hauptfächern, auch z. B. Mathe , wo sinnerfassendes Lesen sehr wichtig ist, wie deren relativ gute Noten denn zustande gekommen sind, dann erfahren, durch z. B. gute mündliche Leistungen, da der schriftliche Bereich eine Katastrophe war!

Also Noten wohlwollend gelupft? Ist den Schülern damit aber wirklich geholfen, wenn sie weitergewunken werden, aus welchem Grund auch immer?

Ich habe in der Zwischenzeit bei zwei Schülern die Versetzung verhindert, da plötzlich die Hauptfachlehrer zurückgerudert sind!

Dieses Problem ist aber

durch das KM entstanden und hat oft seine Ursachen schon in der 1. + 4. KLASSE, in welchen die Kinder das Lesen lernen und Rechtschreibung üben.

Bei drei eigenen Kindern, teilweise mit großem Altersunterschied, habe ich verschiedenste Techniken

kennen gelernt, eine davon hat viel Nacbhlilfeunterricht meinerseits erfordert!

Where I come from, never in my life have I been so disappointed on how the German schools teach German to kids and spelling and reading. No wonder so many kids have problems. I was in a international school and we were taught from the start spelling and had spelling test every week in class and not only that we had many lessons of reading books and our parents had to see that we also read two pages a day for homework. I’m totally shocked that in Germany schools the kids are not taught how to spell correctly. The German system need to change that for primary school kids and make it compulsory in the schools to teach spelling correctly. The German schools can learn a lesson and look at any other schools right through the world and the English schools come on top with spelling and reading.

@Button

Thank you so much for your detailed description. As far as I am informed the schools in the US especially are still often much more traditional in their strategies to teach spelling … I was told so already in the 80s when I got in contact with exchange students from the US. Of course US schools and the complete school system there suffers from various social and financial problems as well, but still the basic attitude towards education seems to have remained different from ours here in Germany where we had an awful development … Here the idea of “effort” and “being willed to do real work at school” has vanished nearly completely.

Vielen Dank für Ihre detaillierte Darstellung. So weit ich informiert bin sind Schulen in besonders in den USA immer noch sehr viel traditioneller im Hinblick auf ihre Strategien der Vermittlung der Rechtschreibung … Dies wurde mir schon in den 80er Jahren erzählt, als ich mit Austauschschülern aus den USA in Kontakt kam. Natürlich leiden auch US-amerikanische Schulen und das gesamte Schulsystem dort an verschiedenen sozialen und finanziellen Problemen, aber immer noch scheint die Grundhaltung im Bezug auf Bildung eine andere geblieben zu sein als unsere hier in Deutschland wo wir eine schlimme Entwicklung hatten … Hier ist die Idee von “Leistung” und “zur echten Anstrengung in der Schule” fast vollständig verschwunden.

Ups – Fehlerteufel:

“und ‘Willen zur echten Anstrengung in der Schule'”

Was für ein seltsames Englisch. Satzbau? Germany schools?

@Ausderpraxis

Geschenkt.

Und Sie dürfen jeden Fehler behalten, gerne auch bunt anmalen.

😉

“I’m totally shocked that in Germany schools the kids are not taught how to spell correctly.”

This observation ist not correct. In general, we can state that there are many different methods to introduce correct spelling. But the importance of spelling is always focused. Spelling tests are a traditional method – but not always the best. German teachers are well-educated and informed concerning the childrens’ difficulties in learning how to spell.

Die Drittklässler werden regelmäßig durch Vera 3 getestet. Themen sind immer Lesen und dann 4 wechselnde Bereiche, darunter Rechtschreibung. Die Rechtschreibung kommt also nur alle 4 Jahre dran, und wenn sie mal drankommt, sind die Ergebnisse nicht überzeugend, um nicht zu sagen katastrophal:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/geheime-daten-des-senats-berlins-drittklaessler-koennen-nicht-schreiben/20950606.html

Man wollte die Ergebnisse sogar lieber geheim halten, weil sie peinlich sind im Vergleich zu den vollmundigen Sprüchen der Kultuslministerien. Offensichtlich hat Rechtschreibung keinen hohen Stellenwert in der Schule, daher wächst dann allgemein in der Gesellschaft die Toleranz gegenüber Fehlern. Aber in den offiziellen KMK-Bildungsstandards steht selbstverständlich “richtiges Schreiben” auch mit drin. Aber in der Praxis wird eben nicht annähernd das erreicht, was die angeblich “verbindlichen” KMK-Standards vorgeben. In der Theorie werden sozusagen “Potemkinsche Dörfer” aufgebaut, in der Praxis ist aber alles ganz anders. Vielleicht könnte sich Herr Brügelmann auch mal dazu äußern.

@Carstens

Och nö. Schon wieder unsere KuMis……

Vielleicht hilft lüften.

Ich finde die Analyse von Brügelmann in vielen Punkten ganz gut beschrieben, vor allem diesen hier:

– Diktate

– Schreiben nach Gehör

– Bedeutung der Rechtschreibung heute

– “Wissenschaftlichkeit” der Gaienhofer Untersuchungen

– moderne Medien und Mediengewohnheiten

– Bedeutung der Rechtschreibung in den Medien (ich erweitere noch auf den falschen Gebrauch von Wörtern und Wortschöpfungen auch in der gesprochenen Sprache, die über die Medien verbreitet wird)

Mir geht es da jetzt nicht um eine Ideologie, sondern um die Sache.

Allerdings denke ich, dass sich die Rechtschreibung verschlechtert hat – das meine ich teilweise auch aus dem Artikel von Brügelmann rauszulesen, es wird nur nicht so extrem gesehen wie in dem Spiegelartikel, den ich leider nicht lesen kann, weil er kostenpflichtig ist. Die Ursachen sind in meinen Augen verschiedene Moasaiksteinchen, die ein Gesamtes ergeben. Ein paar hat Brügelmann schon genannt.

Ich kann jetzt nur für Bayern schreiben: In der Grundschule hat sich die Rechtschreibdidaktik sinnvoll weiterentwickelt. Sie baut quasi auf 3 Prinzipien auf: silbenbasierte Methode, Rechtschreibstrategien aus verschiedenen Richtungen (Regeln, Wortverwandtschaften und die entsprechende Wortteilanalyse) und die Automatisierung von Wörtern. Da ich schon sehr lange Lehrerin bin, konnte ich diese Entwicklung sozusagen über die vielen Jahre aktiv miterleben.

Die Rechtschreibleistungen haben sich beobachtbar für alle Lehrer und Interessierte verschlechtert. Zum einen wird Rechtschreibung einfach zu wenig geübt. Es ist oft langweilig, wenn es effektiv ist, und Schule soll ja heutzutage vor allem Spaß machen. Kinder schreiben kaum noch ganze Texte in den Schulen. Diktate sind völlig zu Unrecht verpönt, wie neuere Untersuchungen ergaben. Für den Übungseffekt ist es nach diesen Untersuchungen nämlich egal, ob ein Wort im Kontext oder ohne Kontext geübt wird (das ist nur gelegentlich für die Bedeutung wichtig). Oft werden, wie vielfach behauptet, tatsächlich nur noch Lückentexte ausgefüllt.

Zum anderen stimmen durch die massenhafte Übernahme englischer Begriffe viele von der Schule gelehrte Rechtschreibregeln gar nicht mehr. Das lange “i” schreibt man nun nicht mehr nur als “i, ie, ih, ieh”, sondern auch als “e oder ee” (ganz aktuell “cklick and meet”). Das “sch” kann man auch immer öfter als “sh” oder “ch” schreiben: “chicken wings” oder “shop”. Das “ä” schreibt man gar nicht mehr nur als “e” oder “ä”, je nach Herkunft, sondern oft genug einfach als “a” (happy, sale, shakern, scannen”) und wie oft wird nun ein “a” als “u” geschrieben: setup, shuttle-service, sit-ups). Welches Kind soll da noch durchsehen?

Vielleicht sind es gemessen am Gesamtwortschatz nicht so viele Wörter (je nachdem, was man als Gesamtwortschatz zugrunde legt), gemessen am Alltagswortschatz eines Durchschnittsdeutschen sind es aber extrem viele Wörter, sodass alle möglichen Rechtschreibregeln im Prinzip umgeschrieben werden müssen, denn sonst sehen, was diesbezüglich immer kontraproduktiv ist, die Kinder viel zu oft Schreibweisen, die den ihnen vermittelten Regeln eben NICHT entsprechen!

@Görlitzlehrer

Jes, u a reit.

Verzeihung, ich dachte mir “Gönn’ dir!”

😉

Ich kann Ihnen nur zustimmen.

Und nach einem “Brücken-Lockdown” (= völlig unklar, was diese Wort-Neuschöpfung auf der Inhaltsebene genau vermitteln soll) fehlt an den Schulen über der Eingangstür nur noch ein neues Schild:

“Come in and find out.” (Stimmt ja auch, wenn jetzt so fein mit Schnelltests “gearbeitet” werden soll, dann könnte es an diesen Tagen einen Erkenntniszuwachs geben …)

Eine uns wohl allen bekannte Parfümerie-Kette hat sich vor Jahren diesen sinnigen 😉 Werbespruch ausgedacht. Eine Befragung (habe ich damals im TV gesehen) von Kunden dieser Kette hat gezeigt, dass das kaum jemand inhaltlich verstanden hat. Den Spruch haben die dessen ungeachtet noch lange benutzt in den TV-Werbespots, auch in der Printwerbung.

Solche Werbeslogans haben immer mehr Firmen und da Werbung 24/7 auf die Kinder einrieselt, ist der “Lerneffekt” ausgerechnet da besonders hoch.

Das “berieseln lassen” ist ja mittlerweile auch gern gesehen bei einer Vielzahl von pädagogisch-methodischen “Säuen”, die durch die Dörfer der Schullandschaft getrieben werden …

🙁

Ich sehe mittlerweile überall Rechtschreib- und Grammatikfehler. Auch in offiziellen Briefen von Kitas und Schulen. Es ist quasi egal, wie man schreibt. Und das hat, in my humble opinion, mit folgenden Hintergründen zu tun:

– keine Diktate mehr

– schreiben nach Gehör (oder wie der Mist heißt)

– Schülerinnen und Schüler werden mit einer 4- (die realistisch eine 5- ist) durch die gesamte Schullaufbahn durchgewunken

– Integration

– Inklusion

– stetig leichteres Abitur

– Schule als ‘entertainment’ und LuL als Motivatioren

-…

Wichtig: Integration und Inklusion soll damit nicht angegriffen werden! Mit mehr Personal und besseren Konzepten sind dies Bestrebungen der Gesellschaft, die durchaus positiv sind.

Ich muss meinem Sohn definitiv Nachhilfe geben und ihm einbläuen, dass Rechtschreibung keine Dekoration ist!!!

Hinzu kommt die Flüchtigkeit bei den digitalen Medien (“is’ ja egal, der andere versteht es ja…”), die Tatsache, dass in der Freizeit weniger gelesen wird – insbesondere von Jungen. Weiterhin die Rechtschreibreform, die den Eindruck hinterließ: “Fast alles ist möglich.” sowie eine Heterogenität in den Klassen mit allen ihren negativen Folgen.

@Didi

„is‘ ja egal, der andere versteht es ja…“

Joa, geht so, ne?

Ob getippt und gesendet oder einfach mündlich übermitteltes Kauderwelsch … das ist letztlich egal, denn auch die Mimik ist bei Kindern und Jugendlichen oft von eigener Unsicherheit geprägt.

So kann die Mimik (und auch Gestik ist betroffen) die Kommunikation via Wort immer seltener überhaupt – geschweige denn sinnvoll – unterstützen, immer öfter passt das gar nicht zusammen.

Solche Situationen habe ich – auch schon lange vor Corona – häufiger bei SuS in den Pausen beobachtet.

“Unterhalten” haben sich dann 2 Kinder, die sich auch gut kannten – also lagen keine “Störungen” in Form von Ablenkung vor. Wenn man mal bei so einem Gespräch 😉 dabei ist, wundert man sich erst mal still. Manchmal geht dann einer zu einem anderen Kind oder einer anderen Gruppe und ich habe dann mal den “übrig Gebliebenen” angesprochen und gesagt, dass ich da etwas in dem Gespräch nicht richtig verstanden habe … Antwort mit trauriger Regelmäßigkeit “Ich auch nicht.” + Grinsen.

Wie gesagt: Traurig.

Übrigens betrifft das Jungen und Mädchen gleich oft.

War etwa das gemeint, wenn es in den letzten Wochen und Monaten mit Verve vorgetragen hieß “Kinder brauchen andere Kinder für eine gesunde Entwicklung!”?

(Was genau ist mit “gesunde Entwicklung” eigentlich gemeint?)

Manchmal merkt man hier deutlich, bei welchen Usern es sich wirklich um “teachers” handelt. Schreiben nach Gehör heißt Lesen durch Schreiben. Das Abitur wird nicht in allen Bundesländern stetig leichter, die Notenschnitte variieren stark (TH ca. 1,8, NDS etwa 2,6). Das “Durchwinken” kommt auch wohl sehr auf Bundesland und Schule an.

Rechtschreibung, aber insbesondere Grammatik und Interpunktion sind und bleiben Glücksache, wenn sie ‘nach Gefühl’ erfolgen und die Regeln nicht beherrscht werden, oft überhaupt nicht bekannt sind.

Die vereinfachte Ausgangsschrift ist eine Krankheit, die ich beim eigenen Nachwuchs von Anfang an unterbunden habe, mit gutem Langzeiterfolg.

Das nahezu meditative Üben von Buchstabenketten und Wörtern in gebundener Schreibschrift bringt so viele Vorteile – Konzentrationsübung, Feinmotorik, Verbindung Haptik und Kognition, Gedächtnistraining etc. – dass es den Zeitaufwand allemal wert ist.

Stattdessen könnte man ja zur Abwechslung mal auf stundenlange Diskussionen über soziale Verhaltensregeln verzichten: Dafür ist ja bekanntlich in modernem Unterricht IMMER Zeit, weil es ja sooo viel bringt, immer das gleiche besserwisserische Geschwafel über Richtig und Falsch, Gut und Böse, Tolerabel und Intolerabel anzustimmen – im unausrottbaren Aberglauben, dass sich soziales Miteinander im Wesentlichen über Theorie und Kognition regelt.

Kinder, die konzentriert mit Händen und Kopf beschäftigt sind, sind ganz von alleine sozial verträglich und finden das, sobald sie daran gewöhnt sind, auch überhaupt nicht langweilig.

@amalie

Volle Zustimmung.

Sehr gut!

Wenn ich mir so die Schreibhefte der Grundschule aus den 80ern (Ost) so anschaue… Hut ab! Ebenso betrifft es auch den mathematischen Bereich.

Gut, es hängt nun nicht alles von der gebundenen Handschrift ab. Aber hier und da immer weniger, addieren sich über die Jahre hinweg zu einer schwer oder nicht aufholbaren Lücke.

Das heutige bunte Wischiwaschi mit permanenter Reizüberflutung geht mir gehörig auf den Zeiger. Hinzu kommen 16 deutschen Fragmente (Bundesländer) und gefühlten 1000 Verlage.

Lehrer in LSA.

Es gibt aber inzwischen viele Studien darüber, dass dieses Niveau und eine fehlende Differenzierung in den Grundschulen der DDR viele Kinder bereits in den ersten beiden Klassen abgehängt haben. Das Problem mit den Schulbüchern empfinde ich ebenso, im Moment beginnt aber doch wieder ein Trend in die gegenteilige Richtung, wenn man sich zahlreiche Neuerscheinungen und Überarbeitungen ansieht.

Ja, das ist eben die Gretchenfrage: Soll ein Niveau, mit dem nicht alle mithalten können, von vornherein gar nicht (mehr) angestrebt werden?

Es sieht ganz so aus.

Das heißt dann aber, das Ziel “alle mitnehmen” nimmt einem großen (leistungsfähigen) Teil von vornherein die Chance, sein Potential wirklich auszuschöpfen und sach- sowie fähigkeitsadäquat zu lernen.

Dann ist die Minderung Trumpf und bestimmt das Maß und alle Bildungsstrategien, da sie ja bereits als Maßstab für die Grundlagen in den ersten Schuljahren vorgeschrieben wird.

Nein, Ziel sollte sein, das maximal Mögliche bei jedem einzufordern. Das Problem der von Paul gelobten DDR-Hefte bestand in fehlender Differenzierung und fehlender didaktischer Expertise. Das Niveau ist sicherlich für den Großteil der SchülerInnen grundsätzlich erreichbar. Das Problem war aber, dass diese Hefte den schwächeren SchülerInnen keine Chance gaben, da sie gar nicht differenzierten und sehr wenig Spielraum ließen. Das heißt aber auf keinen Fall, dass das Niveau grundsätzlich abgesenkt werden sollte. Und um ehrlich zu sein, hat jede Lehrkraft ja auch einen gewissen Spielraum, was sie den SchülerInnen abverlangt…

Kennen Sie den Rechtschreibvergleich Ost – West von May (1991)? Dem Niveau der leistungsschwaechstem 25 % der Westschueler waren nur 1,6 % (!) der Ostschueler zuzuordnen.

Wie ging das ohne didaktische Expertise?

Keine Chance fuer die schwaecheren Schueler?

Vollumfängliche Zustimmung!

Ich wäre auch dafür, dass in der Schule Zeit und Raum für das fachliche Lernen an erster und zweiter Stelle stehen.

Die ständige Wiederholung der immer gleichen Glaubenssätze der Sozial-Mafia nervt und bringt keine nachhaltige Verbesserung, weder sozial noch fachlich.

Der ganze Ansatz, dass Kinder aus moralischer Einsicht heraus und durch sprachliche Reflexion ihr Verhalten regulieren können, ist an Schwachsinnigkeit nur schwer zu überbieten.

Kinder ändern ihr Verhalten genau dann, wenn sie eigene Vorteile darin und/ oder Nachteile im bisherigen Verhalten ERLEBT haben. Darüber zu sprechen, ist nicht mehr als eine ABM für die Möchtegern-Therapeuten aka Sozialpädagogen (hat wohl NC-technisch nicht für Psychologie gereicht).

@amalie

☺ Danke für diese so wahren Aussagen!

Les e n is tnä mlih chga rni chts oein fache nnma nau fverb und ene buch statt benver zich tet.

Es können sich auch keine richtigen Wortbilder einprägen. Wie auch, wenn baumm, Baumm, bauhm, Bauhm… immer ok sind?

In Mathematik ist 3 plus 7 10 und nicht 11, nur weil ich das besser schreiben kann. Oder mal gerade die Zahlen verwechselt habe.

Ich bin noch nicht so viele Jahre im Dienst, als dass ich den Verfall der Rechtschreibung hautnah hätte miterleben können. Was mir allerdings auffällt:

1. Die Anzahl der SuS mit Sprachentwicklungsverzögerungen und anderen Störungen im Bereich der Sprache nimmt immer mehr zu. Nicht wenige dieser Kinder haben Probleme im Bereich der Laut-Buchstabenzuordnung und später auch im Bereich der Rechtschreibung.

2. SuS bekommen häufiger die Diagnose LRS gestellt. Schwierigkeiten im Bereich der Rechtschreibung inklusive.

3. Einige Kinder haben einen zu hohen Medienkonsum, der nicht gut für die sprachliche Entwicklung ist (siehe Punkt 1).

4. Ich erhalte kaum Emails (im Zuge des DU) in denen keine Rechtschreibfehler sind. Lehrer*innen leider z.T. eingeschlossen.

5. Immer seltener wird den Kindern zu Hause vorgelesen. Ob aus Zeitgründen, weil es praktischer ist oder weil die positiven Aspekte des Vorlesens nicht bekannt sind, mag ich nicht beurteilen.

Das alles könnten Gründe für eine mögliche Verschlechterung der Rechtschreibleistungen sein.

Eine „Vorschule“ wie es früher gab, gibt es nicht mehr. Dort wurde schon vor der Einschulung das Gröbste erkannt und gegengesteuert. Ganz sicher, dass dieses System heute aufgrund der Menge absolut überfordert ist. Diese vielen Schwachpunkte treten bereits in der VS auf, die in der Grundschule nicht mehr aufzuholen sind. Das zieht sich dann bis ins Studium hoch.

Es soll der unmuendige Buerger erzogen werden, der konsumiert und nicht nachdenkt.

Nebenkriegsschauplaetze wie geschlechtsneutral, Gerechtigkeit, Vielfalt lenken hiervon ab.

Durch die die Digitalisierung werden, vonAusnahmen abgesehen, nur Hilfsjobs uebrig bleiben.

Ich denke es ist dramatisch, dass in Sek I vor allem im gymnasialen Bereich, aber auch im Realschulsektor der Begriff “Differenzierung” zum Fremdwort (geworden?) ist. Was bringt Jammern über mangelnde Rechtschreibfertigkeiten, wenn sich schon die Rahmenbedingungen rund um die Schule, in Familie und Freizeit massiv geändert haben? Differenzierung gehört nun einmal zum Unterrichten dazu-nicht nur das Fachstudium wissenschaftlicher Fächer. Unterrichten ist mehr als das fast sprichwörtliche DIN A 5 Ringbuch mit allen gesammelten Stundenentwürfen, die man ab dem Referendariat bis zur Pensionierung unverändert abarbeiten kann.

Leider merkte und merke ich an meinen eigenen Kindern, dass die eigentlichen Werkzeuge des Lehrers (oft schon angefangen bei der Empathie/Menschlichkeit) im Lehramtsstudiengang für Gymnasiallehrer zu wenig, zu kurz oder vielleicht gar nicht mehr angeboten werden.

Kollegen, die damit zurechtkommen, sind in der Regel Naturtalente, leisten einen tollen “Job”, was auch die Schüler deutlich merken. (Nur sagen sie es zu selten).

Zitat aus einer meiner Kooperations-Dienstbesprechungen an einer Realschule von einem männlichen Kollegen (leicht schwäbelnd): „Wenn die Schwache das net blicket (verstehen), dann lassen mir die dann halt 2x durchfalla, dann sind die au weg. I mach mich wegen so oim (einem) doch net krumm“. Der Schulleiter des Kollegen war anwesend, sagte aber keinen Mucks dazu.

Nicht erfunden – selbst gehört.

Vergesst hinter zu hochgehängtem Bildungsdenken (oder aus purer Bequemlichkeit und Faulheit) bitte nicht, dass hinter der Lernmaschine „Schüler“ empfindliche, verletzliche Menschlein stecken (auch wenn sie sich manchmal gewaltig anders verhalten), bei welchen nicht nur jeder Lehrer viel kaputt machen kann! Und das, ganz ohne sich anzustrengen!

Kleiner Hinweis: Es gibt keine „Methode“ Schreiben nach Gehör. Das ist eine unwissenschaftliche Sammelbezeichnung für dies und das.

Auch haben die meisten GS diese „Methode“ ganz sicher nicht wieder zurückgenommen, einfach weil sie dort nie praktiziert wurde.

Was hingegen tatsächlich flächendeckend genutzt wird, ist die im wissenschaftlichen Diskurs zum SSE eigentlich unbestrittene Erkenntnis, dass der SSE am Anfang lautgetreues Wortmaterial nutzen sollte, um das Konzept der PGK zu etablieren.

Bei aller berechtigten Kritik am Larifari-Style bitte ich doch darum, hier nicht unkritisch das reaktionäre Feuilleton der FAZ nachzuplappern.

Zur Sache:

Die Klarstellung von Lera zur Notwendigkeit der Verwendung von lautgetreuen Wörtern beim Schriftspracherwerb finde ich wichtig um eben diese Phonem- Graphem- Korrespondenz zu begreifen. Nach diesem Prinzip arbeiten auch Fibeln. Zusätzlich setzt sich silbische Prinzip als weitere Brücke immer mehr durch. So ist der Erwerb des Lesens gut mit dem Rechtschreiberwerb verknüpft.

Die Grundschule hat für ihr zunehmend heterogenes Klientel und sich ändernden Voraussetzungen immer wieder gute Wege im Schriftspracherwerb gesucht. Methoden wurden weiterentwickelt, verworfen oder neu entwickelt. Es gab sicher auch Fehleinschätzungen und falsche Schwerpunktsetzungen, aber den Gesamtprozess kann man heute durchaus positiv sehen. Wenn wir heute noch nach der Ganzwortmethode von den 60igern unterrichten würden, dann würde man unnötige Ressourcen und Zeit verschwenden und hätte noch nichts für die Rechtschreibung getan.

Allgemein gilt das Prinzip: Erfahrene Lehrkräfte wenden das an, worin sie einen Erfolg sehen. Deswegen hat sich die Reichenmethode auch nicht durchgesetzt, da sie Schwachpunkte hat. Im Austausch mit KollegInnen und mit Fortbildungen im Hintergrund optimieren Lehrkräfte ihr System. Jede Lehrkraft ist daran interessiert, dass am Ende das Beste für die Schüler herauskommt. Wer am Anfang seines Berufslebens steht, hat noch nicht so viele Alternativen, aber das kommt schnell.

Der Blick auf die Methode des Schriftspracherwerbs als mögliche Ursache ist viel zu verkürzt, wir haben heute viele Faktoren (und auch viel mehr als früher), die Schüler daran hindern könnten, sich zu guten Lesern und Rechtschreibern zu entwickeln. Allerdings hat sich die Grundschule zu eigen gemacht, zu versuchen mit Änderung der Stellschrauben am Gesamtpaket diesen immer wieder neuen Voraussetzungen zu begegnen.

Sehr geehrte Nelle,

die Studie, die Sie erwähnen, ist seinerzeit mit großem Medienecho angekündigt, aber unserer Kenntnis nach dann nie veröffentlicht worden – nachdem Zweifel an der Validität der Daten aufgekommen waren. Von einem “Nachweis” kann also keine Rede sein.

Hier nachzulesen: https://www.news4teachers.de/2018/10/zweifel-an-studie-zu-lesen-durch-schreiben-die-bundesweit-schlagzeilen-machte-wachsen-sind-die-praesentierten-ergebnisse-sauber/

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Weil wir presserechtlich verantwortlich auch für die Leserposts auf dieser Seite sind – und deshalb erkennbar falsche Informationen nicht unkommentiert stehenlassen. Wir sind aber nicht die ErzieherInnen unserer LeserInnen und für “den Ton” nicht zuständig, solange Beleidigungen unterbleiben.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

PS. Warum Grundschullehrkräfte mitunter gereizt auf “gute Ratschläge” in Sachen Schreibdidaktik von Kolleginnen und Kollegen weiterführender Schulen reagieren, hat aber durchaus einen Hintergrund – hier nachzulesen:

https://www.news4teachers.de/2018/02/cdu-schuert-empoerung-der-eltern-gegen-schreiben-nach-gehoer-und-zettelt-so-einen-kulturkampf-gegen-die-grundschule-an/

Seltsamerweise ist der “progressive” Bildungsjournalist Christian Füller in diesem Punkt mit dem “progressiven” Professor Brügelmann gar nicht einer Meinung:

https://pisaversteher.com/2015/09/14/der-renommierte-herr-brugelmann/