DUISBURG. Vor elf Jahren trat die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft – gedacht als große europäische Idee. Doch in Städten wie Duisburg, Ludwigshafen oder Gelsenkirchen zeigen sich mittlerweile die Schattenseiten: Massenzuwanderung von Menschen aus Bulgarien und Rumänien ohne Schul- oder Berufsabschluss, Kinder ohne Sprachkenntnisse, überforderte Lehrkräfte. SPD-Oberbürgermeister Sören Link warnt: „Das bekommen Schulen allein nicht hin“ – und spricht von einer Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Es ist ein Morgen wie so viele im Hemshof, einem Stadtteil von Ludwigshafen, der längst bundesweit Symbol für die Folgen von Armut, Migration und politischem Versagen geworden ist. Die Gräfenau-Grundschule liegt mittendrin, zwischen engen Straßenzügen, Billigwohnungen und den Lebensgeschichten von Familien, die aus Bulgarien und Rumänien hierhergekommen sind – viele von ihnen Roma.

Rektorin Barbara Mächtle zieht jedes Jahr eine Bilanz, die ernüchternder kaum sein könnte: Dutzende Kinder müssen die erste Klasse wiederholen. Im letzten Schuljahr waren es 38, im Vorjahr 37, davor 39 – von rund 120 Schülerinnen und Schülern. „Innerhalb eines Jahres sollen Kinder oft nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern auch alle weiteren Kompetenzen für den Schulalltag aufbauen – das ist für viele unrealistisch“, sagt Mächtle. Praktisch alle Schülerinnen und Schüler an der Gräfenau haben einen Migrationshintergrund, fast keiner spricht zu Hause Deutsch (News4teachers berichtete).

Trotz Projekten, Förderprogrammen und Ankündigungen aus Mainz hat sich wenig verbessert. Hilfsangebote verpuffen, Fachkräfte fehlen, Strukturen greifen nicht. „Ein gutes sprachliches Fundament ist entscheidend für den weiteren Bildungsweg. Aber Kinder brauchen Zeit zum Lernen“, mahnt Mächtle. Die Realität ist: Ein Großteil der Kinder scheitert schon an den elementarsten Anforderungen.

Warum zeigen die Probleme in Ludwigshafen eine Überforderung des Bildungssystems?

Was in Ludwigshafen passiert, ist kein Einzelfall. Auch anderswo stehen Schulen mit wachsenden Zuwandererzahlen aus Südosteuropa vor schier unlösbaren Aufgaben. Sören Link, SPD-Oberbürgermeister von Duisburg, schildert aktuell im Interview mit dem Spiegel eindringlich die Situation in seiner Stadt: „Wir stehen hier vor einer Gerechtigkeitsfrage. In Duisburg und in verschiedenen anderen Kommunen sind Menschen aus Rumänien und Bulgarien unter dem Vorwand der Arbeitnehmerfreizügigkeit als vermeintliche Arbeitnehmer eingewandert.“

Es seien der Folge Menschen nach Deutschland gekommen, die nie in das Sozialsystem eingezahlt haben – aber nahezu von Beginn an Sozialleistungen beziehen, die aus ihrer Perspektive unfassbar hoch sind. Link spricht von 26.000 Menschen – allein in Duisburg. „Unter ihnen sind etwa 9000 Kinder, die teilweise noch nie eine Schule besucht haben, die nicht alphabetisiert sind, die enorme Förderbedarfe haben. Das bekommen Schulen nicht allein hin. Erst recht nicht ohne zusätzliches Personal, das wir nicht haben.“

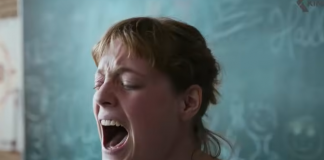

Die Folgen zeigen sich direkt im Klassenzimmer: Überlastete Lehrerinnen und Lehrer, Kinder, die ohne Sprachkenntnisse und ohne jede Lernerfahrung in die Schule kommen, Klassen, in denen die einfachsten Regeln nicht mehr durchzusetzen sind. „Hier kippt etwas“, warnt Link, „und das ist Gift für den sozialen Frieden.“

Wie wirkt Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma in Schulen und Gesellschaft?

Hinter den nüchternen Zahlen verbergen sich allerdings Probleme, die noch immer als Tabu gelten: Ein erheblicher Teil der Zuwandererfamilien sind Roma. Sie gehören zu den am stärksten diskriminierten Minderheiten Europas – auch in Deutschland.

Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA) dokumentierte laut tagesschau-Bericht vom April seit 2023 allein im Bildungsbereich 484 Fälle von Diskriminierung, von Beleidigungen bis hin zu Gewalt. „Das große Problem ist der institutionelle Antiziganismus“, erklärt Michelle Berger vom Verband Deutscher Sinti und Roma in Nürnberg. Kinder würden systematisch unterschätzt, häufiger in Förderschulen geschickt oder von Lehrkräften ohne böse Absicht, aber mit tiefsitzenden Vorurteilen benachteiligt.

Eine Studie von Philipp Jugert, Professor für Interkulturelle Psychologie an der Universität Duisburg-Essen, belegt das: Er hat darin Lehramtsstudierenden Profile von Schülerinnen und Schülern vorgelegt. Die Leistungen unterschieden sich dabei nicht, aber in den Profilen waren Hinweise auf die ethnische Herkunft der Schulkinder. Dabei wurde Kindern mit Migrationshintergrund – zum Beispiel aus türkischen Familien – eher der Übertritt auf die Hauptschule empfohlen als aufs Gymnasium oder die Realschule. „Aber diesen Rom*nja-Schülern wurde eben noch weniger zugetraut. Das heißt, die wurden eher noch weniger fürs Gymnasium empfohlen.“

Die schwierige Integration vieler Familien in Deutschland lässt sich nicht verstehen, ohne den Blick in die Herkunftsländer zu richten. In Rumänien etwa gelten nach EU-Statistiken fast 19 Prozent der Gesamtbevölkerung als von Armut bedroht – bei Roma sind es sogar rund 80 Prozent. Die soziale Ausgrenzung ist dort massiv: Viele Kinder besuchen keine Schule, Erwachsene sind häufig nicht alphabetisiert, ein Berufsabschluss ist die Ausnahme. Wer als Roma in Bulgarien oder Rumänien lebt, stößt nicht nur auf materielle Not, sondern auch auf tief verankerte Diskriminierung.

Der Spiegel beschreibt die Diskrepanz so: „Was in Deutschland das absolute Minimum darstellen soll, wirkt in Südosteuropa wie ein kaum vorstellbarer Wohlstand. Eine alleinstehende Person ohne Einkommen erhält hierzulande 563 Euro Bürgergeld, Paare je 506 Euro. Für Kinder kommen je nach Alter 357 bis 471 Euro hinzu, dazu werden Miete und Heizkosten übernommen. Im Rechenbeispiel einer fünfköpfigen Familie ergibt das rund 3350 Euro im Monat.“

Welche Rolle spielt Armutsmigration als Schattenseite der europäischen Freizügigkeit?

Zum Vergleich: In Rumänien liegen Sozialleistungen oft nur bei wenigen Dutzend Euro. Kindergeld reicht dort nicht zum Überleben. Viele Roma-Familien sind deshalb auf Gelegenheitsarbeiten angewiesen oder leben in ärmsten Verhältnissen ohne jede staatliche Unterstützung. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum das deutsche Sozialsystem auf sie eine enorme Anziehungskraft ausübt – und warum die Integration zugleich so schwer ist: Viele Erwachsene bringen weder Sprachkenntnisse noch Basiskompetenzen mit, weil sie in ihren Herkunftsländern nie Zugang zu Bildung hatten.

Wie es soweit kommen konnte, beschreibt der Spiegel in einer Recherche zur Armutsmigration ins Ruhrgebiet. Seit dem 1. Januar 2014 gilt auch für Bulgarien und Rumänien die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit – ein europäisches Freiheitsversprechen, das in vielen deutschen Städten jedoch zu massiven Problemen an den Schulen geführt hat. „Die Globalisierung, die ab 2014 ins Ruhrgebiet zog, fuhr oft in weißen Kleinbussen vor. Aus ihnen stiegen Menschen mit Koffern oder Plastiksäcken, aber ohne Jobs“, heißt es in dem Bericht. Sie zogen in leerstehende, heruntergekommene Wohnungen in alten Arbeitervierteln – dort, wo Wohnraum billig war und niemand sonst mehr leben wollte.

Zudem ist das Elend vieler Familien Teil eines Geschäftsmodells. Hinterleute organisieren die Migration, vermitteln Wohnungen und Jobs – oft nur auf dem Papier – und kassieren dafür Geld. In vielen Städten kontrollieren „Wohnungsanbieter“ marode Häuser, die überbelegt und zu hohen Mieten an Neuzuwanderer weitergegeben werden. Stromdiebstahl, Schimmel, Brandgefahr – all das gehört zur Lebensrealität der Familien. Die Hinterleute streichen die Gewinne ein, während Schulen und Kommunen mit den Folgen allein gelassen werden.

Auch deutsche Unternehmen profitieren von der Freizügigkeit: Ohne Arbeitskräfte aus Südosteuropa wäre zum Beispiel die Fleischindustrie nicht überlebensfähig. Aber die negativen Folgen tragen die Schulen und Stadtteile, in denen diese Familien ankommen. „Armutsmigration schlägt nicht in den wohlhabenden Vororten von Hamburg und München auf“, so der Spiegel, „sondern in Hagen-Wehringhausen, Gelsenkirchen-Schalke und Duisburg-Marxloh.“

Warum versagen staatliche Programme wie das Startchancen-Paket (bislang) an der Realität?

Diese Mechanismen lassen sich auch im Ludwigshafener Hemshof beobachten. Die Gräfenau-Grundschule ist ein Brennglas für das, was passiert, wenn ein Bildungssystem überfordert ist. Die Landesregierung in Mainz beteuert seit Jahren, man habe die Situation im Blick. Es gebe „intensive Unterstützung“ und „zahlreiche Maßnahmen“. Doch in der Praxis, so Rektorin Mächtle, bleibt der entscheidende Hebel ungenutzt: eine gezielte Sprachförderung vor der Einschulung. Das neue Startchancen-Programm von Bund und Ländern soll nun Abhilfe schaffen. Doch die Erfahrungen an der Gräfenau stimmen skeptisch. Zu viele Ankündigungen, zu wenig Wirkung.

Duisburgs OB Sören Link meint mit Blick auf die Einwanderer: „Sie haben keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsabschluss und kaum bis gar keine Sprachkompetenz. Auch die Erwachsenen können häufig nicht lesen und nicht schreiben, noch nicht einmal in ihrer Muttersprache. Wie sollen die auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen? Natürlich gibt es Ausnahmen, aber es sind viel zu wenige. Und das, obwohl wir im Ruhrgebiet Integration können, das wird hier seit Jahrhunderten gelebt. Hier aber scheitern wir.“ News4teachers

Mir ist nicht klar, was da jetzt vom Staat erwartet wird.

Dass man den Familien die Kinder wegnimmt, damit sie eine Chance haben? Anders kann man ihnen nämlich nicht helfen.

Durch die tausendjährige Diskriminierung haben viele Clans, die in den letzten zehn Jahren nach Deutschland zugewandert sind, eine geradezu anarchische Verteidigungsstrategie entwickelt, die der Lebensweise hierzulande, mit der Zugewanderte jeglicher Herkunft in der Regel klarkommen, kollidieren.

Es muss heißen: ” … mit der Lebensweise … kollidiert.”

Und wir, die zufällig seit 1000 Jahren hier leben, haben Pech und sollen die Diskriminierung anderer Staaten jetzt ausbaden oder wie?

NEIN! Deutschland muss auf Qualität setzen bei Migration. In diesen Dimensionen ist es brandgefährlich.

Gruppen die Zusammen halten wie Pech und Schwefel treffen auf eine Kaputt-Individualisierte, schrumpfende Gesellschaft. Ohne Steuerung wohin soll das führen.

“Und wir, die zufällig seit 1000 Jahren hier leben, haben Pech und sollen die Diskriminierung anderer Staaten jetzt ausbaden oder wie?”

Habe ich das irgendwo gefordert?

Ich möchte das auch nicht und ich sehe auch keinen Weg, wie man diesen Menschen helfen könnte.

Müssen wir die ganze Welt retten?????

Wir müssen unsere Demokratie schützen und uns selber fortbilden!!!

Ohne Deitschkenntnisse keine deutsche Schule!!!

Zum Glück haben die 1000 Jahre nur von Januar 33 bis Mai 45 gedauert, von blauer Seite ja auch schon als Fliegenschiss der deutschen Geschichte aposstrophiert.

Also ich lebe hier erst seit 65 Jahren, aber wer weiß denn schon wie lange noch.

Die Kinder wegnehmen weil sie nicht damit klarkommen, das Menschen die laut Gesetz hier sein dürfen, sich nicht so verhalten wie DerechteNorden es erwartet und das noch als “Hilfe” darstellen. Kr..k.

Zu den Hintergründen dieses in Teilen durch kriminell agierende Hintermänner bedingten Sozialtransfers hat “Der Standard ” am 17.1.2020 einen Artikel über die Prozessverschleppung gegen einen Clananführer veröffentlicht, der darlegt, wie arme Roma-Familien finanziell ausgenutzt werden, um durch Sozialtransfer reich gewordenen Roma-Familien ein schönes Leben zu ermöglichen, während die Armen weiter arm bleiben. https://www.derstandard.de/story/2000113370622/blinde-justiz-fuer-rumaeniens-verkaufte-roma-kinder

Hmmm, wie kommt es eigentlich, dass viele dieser Kinder, die aus europäischen Ländern zuwanderten, nicht alphabetisiert sind und nie eine Schule besuchten? Ist Deutschland und unser Bildungssystem dafür verantwortlich? Es ist mMn. kein nur-deutsches Problem, sondern ein europäisches.

Die Frage wäre, warum zieht es gerade so viele nach DE und anscheinend weniger in andere EU-Staaten? Weil wir so fremdenfeindlich und unfreundlich sind und unsere Sprache als besonders schwer zu erlernen eingeschätzt wird?

Sie sollten den Artikel mal lesen, den Sie kommentieren – steht ausführlich drin. Herzliche Grüße Die Redaktion

Ich habe es gelesen! Aber ich verstehe nicht, dass die Herkunftsländer durch die EU nicht in die Pflicht genommen werden! Warum sollen wir in DE die Fehler und Versäumnisse dieser Länder ausbaden?

Arbeitnehmerfreizügigkeit – darum geht es. Und um extrem unterschiedliche Sozialstandards. Herzliche Grüße Die Redaktion

Aber in diesen Ländern besteht auch Schulpflicht! Sie halten sich also nicht an ihre eigenen Gesetze.

Und dann treffen diese Familien auf die deutsche Bürokratie …..die das sehr interessiert……

… ach ja, die deutsche Bürokratie … je mehr Kontakte ich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit damit habe, desto pessimistischer werde ich!

Schulpflicht ist das Eine, diese Schulpflicht durchsetzen zu können aber etwas ganz anderes. Schauen Sie sich mal an, welcher Aufwand inzwischen beispielsweise in Berlin betrieben wird, um diese Schulpflicht gegenüber Kindern durchzusetzen, die lieber Schwänzen, und gegenüber Eltern, die Schulbildung für überbewertet halten – mit äußerst dürftigem Erfolg übirgens.

Welcher Aufwand wird denn betrieben? Herzliche Grüße Die Redaktion

I. MEDIENBERICHTE ZU DEN MASSNAHMEN GEGEN SCHULSCHWÄNZER:

Hier mal ein paar Medienberichte zu den Meldungen während der letzten Jahre:

2010

[…] Die Zahl der Schulschwänzer steigt drastisch. In Berlin gibt es jetzt ein spezielles Internat für Jugendliche, die Unterricht kategorisch ablehnen. Wer hier landet, muss strenge Auflagen erfüllen. […]

https://www.sueddeutsche.de/karriere/internat-fuer-schulschwaenzer-flucht-unmoeglich-1.1029861

2014

[…] Wer in Berlin notorisch die Schule schwänzt, den holt demnächst höchstpersönlich die Polizei zum Unterricht ab. Die rot-schwarzen Regierungsfraktionen wollen unzuverlässige Schüler künftig stärker unter Druck setzen. Lehrer sollen unentschuldigte Fehltage noch am ersten Tag den Eltern melden. Und wer fünf Tage lang über ein Schuljahr verteilt unentschuldigt den Unterricht schwänzt, der erhält eine Versäumnisanzeige. Schulaufsicht, das Jugendamt und der Schulpsychologe werden automatisch informiert. Zudem kann der Bezirk ein Bußgeld verhängen. Björn Eggert, jungendpolitischer Sprecher der Berliner SPD, hält dieses restriktive Vorgehen für richtig. […]

https://www.deutschlandfunk.de/berlin-mehr-druck-auf-schulschwaenzer-100.html

[…] Auch die Schulen sollen durch den beschlossenen Antrag verpflichtet werden, schneller aktiv zu werden. Es soll sichergestellt werden, dass die Lehrer bereits am ersten unentschuldigten Fehltag eines Kindes dessen Eltern informieren. Das ist zwar schon jetzt vorgesehen, wird jedoch häufig nicht umgesetzt. Spätestens mit der Schulversäumnisanzeige muss es ein persönliches Gespräch zwischen Klassenlehrer und Eltern geben. Zudem soll geprüft werden, ob in den Bezirken Jugendämter, Polizei, Schulsozialarbeiter und zuständige Familienrichter in einer AG Schulpflicht stärker vernetzt werden können. […]

https://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article123937262/Berlin-beschliesst-haertere-Strafen-fuer-Schulschwaenzer.html

2018

[…] In Berlin schwänzen Tausende Jugendliche tagelang den Schulunterricht, mehr als 2000 Oberschüler blieben dem Unterricht im vergangenen Schuljahr sogar länger als vier Wochen fern. Besonders auffällig sind die Grundschulen: Der Anteil der Fünft- und Sechstklässler ist im vergangenen Schuljahr noch einmal deutlich angestiegen. Immer mehr Kinder in Berlin schwänzen also die Schule. Die im Jahr 2014 verschärften Regelungen gegen Schulschwänzer verfehlen also bisher ihre Wirkung.

Nun versucht die Bildungsverwaltung mit neuen Mitteln gegen das Phänomen vorzugehen. „Die Schulpflicht ist nicht verhandelbar“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag. Die Bildungsverwaltung will künftig stadtweit schwänzende Schüler in so genannten temporären Kleinklassen zusammenfassen. Sechs bis acht Problemschüler pro Kleinklasse würden dann über 10 bis 12 Wochen von einem Lehrer unterrichtet werden. In dieser übersichtlichen Gruppe sollen sie auch mit Hilfe eines Schulpsychologen wieder Lust aufs Lernen bekommen und sich einen geregelten Tagesablauf angewöhnen.

[…] Als letztes Mittel können Schwänzer sogar von der Polizei in die Schule gebracht werden. … Der Neuköllner Meldebogen gilt als besonders wirksam. Mitte kooperiert neben der Jugendhilfe auch noch mit dem Familiengericht. Das setzt die Eltern wegen einer möglichen Kindeswohlgefährdung dann besonders unter Druck. […]

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/schulschwaenzer-in-berlin-sollen-in-temporaere-kleinklassen-li.70598

II. TROTZ GROSSEM AUFWAND ÜBERSCHAUBARE RESULTATE

Trotz dieses Aufwands bekam man dieses Problem bis 2018 offenbar nicht in den Griff (es ist kaum anzunehmen, dass sich seither grundlegendes verbessert hat)

[…] In keiner anderen Stadt in Deutschland wird so oft die Schule geschwänzt wie in Berlin. Am weitesten vorn liegt Mitte, gefolgt von Reinickendorf und Neukölln. Was ist der Grund für das unentschuldigte Fehlen?

In den Klassenstufen 5 bis 10 schwänzten in Berlin circa 1176 Schüler mehr als 20 Tage unentschuldigt – das ist fast ein ganzer Monat. Ganze 950 davon fehlten sogar mehr als 40 Tage.[…]

https://www.qiez.de/schule-schwaenzen-schulverweigerung-schulpflicht/

III. GRÜNDE FÜR ÜBERSCHAUBARE RESULTATE

[…] In vielen Fällen versuchten Vollziehungsbeamte demnach vergeblich, die Gelder bei den Familien einzutreiben. Oft seien Betroffene zu arm, um die Strafe zu begleichen, hieß es aus den Bezirken. Viele Verfahren laufen noch, heißt es in den Berichten weiter. […]

https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schulschwaenzer-in-berlin-wird-das-bussgeld-selten-bezahlt-a-1205410.html

Ich dachte, es beschweren sich sonst alle darüber, wie schlecht es laufen würde.

Danke für die guten Nachrichten 🙂

imo sollte man es wie die Dänen machen und in Problemvierteln die Kita ab dem 1. Lebensjahr verpflichtend machen und bei Nicht-Erscheinen Kindergeld kürzen oder ganz aussetzen.

Anders gefragt: Die Herkunftsländer schafften es nicht, bei diesen Menschen die Schulpflicht durchzusetzen. Aber DE wird es schaffen? Wie?

Schaffen es nicht? Es interessiert in den Herkunftsländern schlicht niemanden, was mit Roma-Kindern geschieht. Hier ein (nicht mehr ganz taufrischer, aber durchaus noch treffender) UNICEF-Bericht zu ihrer Situation in Südosteuropa: https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/9412/179d119f221b7c27f794b097e0a84058/i0092-roma-europa-2007-pdf-data.pdf

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Dann müssten zuallerst die Herkunftsländer in die Pflicht genommen werden! Für diese Kinder wäre es erfolgversprechender und weniger frustrierend, wenn sie zuerst in ihrer Herkunftssprache beschult würden.

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221575/europaeisches-antidiskriminierungsrecht-in-deutschland/

Muss sich nur DE an EU-Recht halten?

Rumäniens Justiz bleibt bei verkauften Roma-Kindern untätig – International – derStandard.de › International

Da ist Ihnen ein “sehr interessant” sicher bevor unreflektiert weiter gegen Kinder und Familien geschossen wird 🙁

Es geht doch um die Hintermänner, die diese Kinder für Sozialbetrug und Diebstahl versklaven. Gut, dass Sie mich auf den Inhalt des Artikel gelenkt haben. Der Drahtzieher dieses modernen Menschenhandels wurde schließlich von der rumänischen Justiz freigesprochen, der Staatsanwalt legte gegen diesen Justizirrtum Widerspruch ein.

“Es geht doch um die Hintermänner, die diese Kinder für Sozialbetrug und Diebstahl versklaven.”

Ja? Das ist erfreulich! Ich las so viel über die Familien, dass ich schon Sorge hätte, dass die wahren Probleme im Raum übersehen wären, um sich über Minderheiten aufzuregen. Puh!

Die Informationsquelle “Der Standard” wird bei Wikipedia beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/DerStandard.at

Der Artikel verdeutlicht einmal mehr, wie es Kriminellen gelingt, Menschen in eine Abhängigkeit zu bringen, wo Korruption Einfluss auf Teile der Justiz nimmt, um Verurteilungen von Drahtziehern eines von kriminellen Banden organisierten Menschenhandel zu blockieren.

Ach, darum wundern sich populistische, fremdenfeindliche Pfeifen laut, warum nicht alphabetisierte Kinder nach Deutschland kommen dürfen, anstatt sich über kriminelle Drahtzieher*innen aufzuregen (augenroll)

Es interessiert auch in D schlichtweg nicht, dass Kinder der Schule entzogen werden. Das Jugendamt sieht je nach Bundesland darin keine Kindeswohlgefährdung, das Schulamt sieht je nach zuständigem Schulrat mehr oder weniger intensiv weg, zuständige Schulleiter ebenfalls. Könnse gern mal recherchieren: Anastasia – Siedler in Deutschland. Mehrere Kollegen von Ihnen (Julius Geiler, Sebastian Leber, Silvio Duve, Andrea Röpke und andere) recherchieren und veröffentlichen dazu seit Jahren. Und? Es interessiert keinen. Schulpflicht? Lächerlich.

Hab ich auch genau so erlebt! Jeder Anruf beim Jugendamt wird als Störung empfunden. Und grundsätzlich ist alles eigentlich gar nicht so schlimm!

Doch, es interessiert schon, stellt das Rechtssystem habe vor große Herausforderungen.

Wir haben in einem Fall von permanenten Schulabsentismus viele Register gezogen…..angefangen bei regelmäßigen Bußgeldanträgen, über die Sozialarbeit im Flüchtlingsheim und einem engen Kontakt zur Familienhelferin bis zum auch sehr engen Kintakt zum JA. Runde Tische, Vereinbarungen jeglicher Art im Sinne des Kindes scheiterten am Verhalten der Mutter….was jetzt bliebe ist die Entziehung des Sorgerechts und das ist wirklich nicht einfach in so einem Fall zu erwirken (zumal dies auch lange dauert). Ja, es liegt irgendwie eine Kindswohlgefährdung wegst vorsätzlichem Absentismus, aber ansonsten sind keine Spuren von Vernachlässigung zu entdecken….das macht es nicht so einfach eine Inobhutnahme zu erwirken….

Danke, ein sehr interessanter link. Besonders interessant fand ich die Entwicklung der Alphabetisierungsrate in diesen Ländern im Laufe der Jahrzehnte.

Hier zwei Zitate aus Ihrem limk, die mich nachdenklich machen:

“Nach der politischen Wende 1989/1990 ist das Bil-

dungsniveau der Roma in den meisten Staaten weiter zurückgegangen. Während der Anteil

der Analphabeten unter den 25- bis 34-Jährigen geringer ist als bei den über 45-Jährigen, gibt

es unter den 15- bis 24-Jährigen wieder mehr Analphabeten. Besonders schlecht sind die

Alphabetisierungsraten von Roma-Frauen.”

Ernsthaft? Ist das nun unser Problem? Es sollte generell keine Einwanderung geben, wenn keine feste, sozialversicherungspflichtige und für die Familie auskömmliche Arbeitsstelle nachgewiesen wird. Sozialleistungen (ganz gleich welche) erst nach 5 Jahren.. ansonsten zurück ins Herkunftsland. Es kann nicht sein, dass deutsche Steuerzahler die ganze Welt oder auch nur halb Südosteuropa durchfüttert und die sozialen Folgen für die eigene Bevölkerung ignoriert. Auch deutsche Arbeitnehmer, Rentner, Schüler haben ein Recht auf “soziale Gerechtigkeit”, ein sicheres Leben und Bildungschancen.

Kann ich nur unterstützen – wir sind nicht das Sozialamt für ganz Europa

Haben Sie eine Idee, wie dieses Problem innerhalb der Europäischen Union gelöst werden könnte?

Wir sind keine Fachmenschen in Sozialpolitik. Aber geboten scheint uns zweierlei: Der Missbrauch von Sozialleistungen muss gestoppt werden (scheint doch sehr einfach zu sein – eine Mini-Job-Bescheinigung reicht, um einen Anspruch zu bekommen). Und: Es muss Sozial- und Bildungsprogramme der EU – einschließlich Deutschland – geben, um solche elenden Zustände innerhalb von Europa zu beseitigen. Die werden immer zu Konflikten führen.

Deutschland ist hier in einer doppelten Verantwortung: als stärkste Wirtschaftskraft in Europa – und bei der Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Sinti und Roma wurden bekanntlich wie Juden verfolgt und ermordet. Auch danach gab es aber so manche Ungerechtigkeit: Der Bundesgerichtshof (BGH) etwa lehnte Entschädigungsanträge für Sinti und Roma ab, da er erst ab März 1943 von “rassischen” Gründen für die Verfolgung ausging. Erst 1963 änderte der BGH seine Haltung und stellte fest, dass rassistische Motive bereits vor 1943 ursächlich waren – das war jedoch für viele Antragssteller zu spät.

Gerne hier nachlesen: https://www.bpb.de/themen/europa/sinti-und-roma-in-europa/180869/ns-verfolgung-von-zigeunern-und-wiedergutmachung-nach-1945/

Herzliche Grüße

Die Redaktion

„stärkste Wirtschaftskraft in Europa“:

Vor uns liegen (BNE pro Einwohner):

Belgien, Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark, Irland, Luxemburg, Schweiz und Norwegen. Warum denken so viele, dass wir so reich sind und alleine in Europa alle Probleme lösen müssen?

Vielen Dank!

Ich fände ebenfalls ein Bildungsprogramm der EU in den jeweiligen Herkunftsländern wichtig. Bulgarien und Rumänien sind in der EU und sehen Roma- Kinder als nicht verpflichtend förderwürdig und-pflichtig an. Das ist ein Menschenbild, das gegen die EU Richtlinien verstößt und da müsste die EU ansetzen.

EU Gelder für Länder wie im obigen Fall Deutschland und Unterstützung bei der Eingliederung der hiesigen Romakinder eventuell durch Vorschulen fände ich auch gut.

Es kann einfach nur scheitern, wenn in großen Gruppen Kinder eingeschult werden, die kein Deutsch können und in keiner Form auf Schulunterricht vorbereitet sind. Das bringt nur noch mehr Diskriminierung hervor und schadet allen Kindern.

Und Sie glauben, es interessiert in Deutschland jemanden. Sprechen Sie mal mit Lehrern in Essen oder Gelsenkirchen. Die Anwesenheit vieler Roma-Kids in der Schule besteht faktisch nur auf dem Papier. Und kein Schulamt oder sonst wer kümmert sich, obwohl die Schulen dies melden.

Zumindest einen Tag im Jahr sind sie da, um sich die Schulbescheinigung fürs Kindergeld zu holen. Und man kann den Kids auch keinen Vorwurf machen, die Eltern interessiert es häufig auch nicht.

Gelten diese EU-Richtlinien nur in DE?

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/recht-und-gesetz/richtlinien-der-eu/richtlinien-der-eu-node.html

Nur arbeiten die im Zweifel nicht oder offiziell nur sehr wenige Stunden, um anschließend aufzustocken. Ist eine beliebte Maschen …

Sören Link :””Es seien in der Folge Menschen nach Deutschland gekommen, die nie in das Sozialsystem eingezahlt haben – aber nahezu von Beginn an Sozialleistungen beziehen, die aus ihrer Perspektive unfassbar hoch sind. Link spricht von 26.000 Menschen – allein in Duisburg. „Unter ihnen sind etwa 9000 Kinder, die teilweise noch nie eine Schule besucht haben, die nicht alphabetisiert sind, die enorme Förderbedarfe haben. Das bekommen Schulen nicht allein hin. Erst recht nicht ohne zusätzliches Personal, das wir nicht haben.“

Da zieht dann die ursprünglich ansässige Bevölkerung, Deutsche, Türken und Araber, weg, da diese der Kriminalität, Diebstahl, Einbruchsdelikten, körperlicher Auseinandersetzung entfliehen wollen, und so verfallen und vermüllen ganze Straßenzüge. Da freut sich der Anhang der A*D und erzielt entsprechend bei den Wahlen hohe Stimmenanteile.

Ja, wenn es denn Arbeitnehmer wären. Sind viele aber nicht.

In Rumänien und Bulgarien besteht Schulpflicht! Wie kann es da sein, dass diese Kinder nie eine Schule besuchten?

Papier ist geduldig. Herzliche Grüße Die Redaktion

Ja, nicht nur Papier, auch die meisten deutschen Lehrer sind geduldig. In den letzten Dienstjahren hatte ich mindestens 3 dieser Schüler. Alle haben uns viel Kraft gekostet, aber im Team konnten wir viel erreichen (damals war meine Schule noch relativ gut mit Sonder- und Sozialpädagogen versorgt und diese Schüler waren “Einzelfälle). Unter den jetzigen Bedingungen und mit einer größeren Menge dieser Schüler auf einmal an einer (Brennpunkt)Schule …

Das Papier in Deutschland ist hierzu aber auch geduldig. Wenn Sinti und Roma Familien meist so um März -April ihre Koffer packen (angeblich sind sie auf Reisen, Schausteller halt) und dann im Oktober wieder nach Deutschland kommen, wird das in Essen z.B. großzügig geduldet. Egal ob ein Antrag gestellt wird oder nicht.

Das wird in dem Beitrag leider nicht erwähnt.

Wie soll da auch Integration klappen?

Bußgeldverfahren wegen einem halben Jahr Schulabstinenz lohnen sich auch nicht, haben ja “offiziell” nichts.

Ich komme aus Rumänien und lebe seit paar Jahren in Deutschland. Was ich sagen möchte ist,dass Ihre Statistiken überhaupt nicht stimmen,weil für Länder aus E.U gibt kein JobCenter. Die Männchen müssen arbeiten. Und viele von arbeiten in der Gesundheit Bereich. Außerdem..die Schule bei uns ist wirklich Pflicht. Das die Kindern nicht von Anfang Deutsch sprechen können,das ist selbstverständlich aber die lernen schnell. Das,wenn überhaupt ein Kindergarten Platz bekommen vor der Einschulung. Wenn Ihrer Artikel die Romas bezeichnet,sollten Sie andere Titel finden.

Viele Grüße

Danke, für diese wichtigen Hinweise!

Dass diese Kinder und auch die Eltern schnell die Sprache lernen (die Eltern zumindest rudimentär) deckt sich mit meinen Beobachtungen. Ich vermute, es liegt daran, dass die meisten schon zweisprachig aufwachsen (Romanes und Sprache des Herkunftslandes) und sich, als “fahrendes Volk”, oft in verschiedenen Sprachen verständlich machen müssen.

Der Titel ist ist einfach unpassend! Es soll doch bitte so heißen: “Die MEISTEN Romas….” den sie sind aus überall und sie haben ihre eigene Sprache und heiraten nur unter sich.

Romas sind in der Tat nicht gleich die Rumänen und mit dem gesamten Balkanbereich. Ich lebe schon seit über 30 Jahren in Deutschland, ging zur Schule ohne vorher ne Bohne Deutsch zu können, habe nie eine Klasse wiederholen müssen, hier als nur die “Rumänin” und sehe nicht so aus. Außerdem schon vollständig eingedeutscht.

Liebe Lehrkräfte… meine Kinder werden immer noch in der Schule diskriminiert. Sie hören seit ihrer Geburt nur deutsch und wir passen uns an aber ihre Leistungen wurden in der Grundschule nicht wertgeschätzt und meine Kinder unterstellt sie würden stehlen. Nun sie gehen aufs Gymnasium und haben gelernt meine Herkunft verschweigen zu müssen…

Sie sind nicht naiv…..Sie wissen es genau…..Romakinder sind in den Herkunftsländern nicht relevant….ob diese in die Schule gehen oder nicht, interessiert da genau niemanden…..

Das weiß ich! Die Frage ist doch aber, können wir hier diese Probleme lösen? Wie?

Ich fand ja den link der Redaktion interessant, wie es vor 1990 in diesen Ländern (zumindest in Ansätzen) versucht wurde, damit umzugehen und dass diese geringen Erfolge nach 1990 sehr schnell wieder verpufften (siehe meine Zitate aus dem link).

Hmmm, welche Rolle spielt “die freie Marktwirtschaft”?

https://www.bpb.de/themen/europa/sinti-und-roma-in-europa/179552/die-last-der-geschichte-die-lage-der-roma-in-bulgarien-und-rumaenien/

Auch in diesem link steht, dass sich die Lage der Roma in den Herkunftsländern nach 1990 verschlechterte?

Ich war mal mit einer Bulgarin zusammen. Die war auch eingewandert, also ihre Eltern waren Armenier und zogen nach Bulgarien. Allerdings identifizierte die sich 100 Prozent als Bulgarin. DAS ist der springende Punkt bei Integration. Die Roma wurden teilweise gezwungen in Bulgarien zu leben, die Ansiedlung war Politik. Es gibt dort eigene Dörfer wo quasi nur Roma leben. Das ist dann eine andere Welt.

Deshalb wird das in Deutschland auch so werden, wenn es keinerlei kulturellen Zug gibt, sich mit dem Staat sich zu identifizieren. Nun in Bulgarien gibt es m.W. nur zwei große Gruppen wo das ein Thema ist.

In Deutschland “zig”. Wenn es nicht einmal mehr mit einer Mehrheitsgesellschaft funktioniert das ein gewisser “Zug” da ist zum angleichen der Paradigmen, eine gewisse Assimilation, was soll erst in 20 oder 50 Jahren sein? Integration muss über “Arbeit” und “Sprache” hinaus gehen. Sonst wären 90 Prozent der Österreicher und die Hälfte Holländer automatisch Deutsche….;).

Deutschland

Die Schulpflicht gibt es auch in Bulgarien oder Ungarn. Die Romakinder und ihre Eltern können viele Sprachen; dennoch meiden sie die Bildung. Kinder werden zum betteln geschickt, Kindergeld, in Bildung klein gehalten, sind in den Kreisen nur mittel zum Zweck. Schon sein hunderten von Jahren. Gut leben, leben nur die Klangführer. Man hat als Roma nur eine Chance zu Anpassung, wenn man sich alleine durchschlägt.

Diskriminierung der Roma in Rumänien | Amnesty International

Sarah_Richter_Die_Stellung_von_Roma-Kindern_im_ruma__nischen_Bildungssystem__Institutionelle__strukturelle_und_kulturelle_Hu__rden_1.pdf

Vielen Dank! Das ist hier doch recht differenziert beschrieben. Offiziell haben die Roma- Kinder in Rumänien die in der EU verbindlichen Rechte, deren Umsetzung aber aus vielen verschiedenen Gründen schwierig ist.

Danke, dass N4T auf dieses sehr wichtige Thema aufmerksam macht.

Meines Erachtens reicht es nicht, nur bei den Kindern anzusetzen, denn nach Schulschluss oder Ende des Förderunterrichts geht es zurück in die bildungsfernen Familien. Und was geschieht dort? Erwartet man, dass die Tochter oder der Sohn nun die Eltern alphabetisieren?

Wir betreuen mehrere bulgarische und rumänische Familien im Rhein-Neckar-Kreis. Eine Familie ist seit den Sommerferien nicht mehr auffindbar oder erreichbar. Der Junge müsste eigentlich seit drei Wochen in einer achten Hauptschulklasse sitzen. Nachbarn sagen, die Familie sei weiterhin in Bulgarien, aber niemand weiß etwas Genaues. An genau dieser Stelle müssten Bürger- und Kindergeld sofort eingefroren werden, alleine als Signal für andere Familien und natürlich kann, darf und muss eine Leistung von diesen Menschen erwartet werden: Teilnahme an Sprachkursen, regelmäßiger und pünktlicher Schulbesuch der Kinder, Verrichten von Arbeiten für Gesellschaft und Allgemeinwesen, etc.

Die Diskriminierung ist schlimm für Familien, die bewusst nach Deutschland kommen, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Dass Sinti und Roma oft in einem fahlen Licht gesehen werden, kommt jedoch leider nicht von ungefähr.

Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht: Kind wird gar nicht in die Schule geschickt oder im besten Fall dauernd “krank” gemeldet, Kommunikation mit Eltern kaum möglich, nur mündlich, Eltern stören Schulbetrieb durch kein/zu spätes/zu frühes/lautstarkes Erscheinen, Kind schreit/weint/ läuft davon … selbst mit Einbindung der Rektorin, des Sozialarbeiters und der DaZ-Kraft war an diesen Tagen kein geregelter Unterricht für die Klasse möglich. Nur ein Beispiel aus meinem Alltag. Wie soll D diese Probleme lösen? So viel Personal, wie hier benötigt würde, gibt es nirgends!

Wie erwähnt, betreuen wir mehrere Familien aus Osteuropa. Auch das hat seine Gründe. In rund zwei von zehn Fällen gelingt eine gewinnbringende Elternkommunikation. In den anderen acht Fällen werden Termine mit uns nicht eingehalten und auch nicht abgesagt. Bei Hausbesuchen stehen wir vor verschlossenen Türen, Absprachen werden nicht eingehalten, Ferien werden willkürlich verlängert und/oder vorgezogen und manchmal ist die Familie einfach weg, um dann vier, acht, zwölf Wochen später unvermittelt wieder aufzutauchen.

Wir werden in diese “familieninternen Prozesse” nicht mit eingebunden. Oft werden wir nicht als Hilfe, sondern als Störfaktor wahrgenommen. Da könnten wir ganze Mannschaften an Personal reinschicken, es würde nichts ändern. Die Wahrnehmung solcher Familien auf Schule, Bildung und Arbeit ist einfach eine völlig andere.

“Kommunikation mit Eltern kaum möglich, nur mündlich,” – ja, wenn die Eltern Analphabeten sind, ist das nicht verwunderlich. 🙂

Meine (wenigen) Erfahrungen mit alleinerziehenden Roma-Müttern zeigten aber, dass man durchaus etwas erreichen kann (in Einzelfällen). man braucht aber viel Zeit, Geduld und ein gutes Team, dass gemeinsam ein Ziel verfolgt.

Ja, es dauerte mehrere Wochen, um bei den Kindern und den Müttern Vertrauen zu Schule und Lehrern aufzubauen und es gab auch ab und zu Rückschläge. Die Schüler brauchten vor allem liebevolle, aber konsequente Regeln und Akzeptanz. Die Mütter erreichten wir durch respektvollen Umgang, ohne Vorwürfe – dann nahmen sie auch dankbar unsere Vorschläge und Hilfsangebote an und versuchten diese, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, umzusetzen.

Was mir bei meinen Einzelfällen positiv auffiel:

Die letzten beiden Eigenschaften führten aber, zusammen mit der ebenfalls ausgeprägten Impulsivität, durchaus öfter zu Konflikten im Schulalltag, da sie gern Schwächeren helfen wollten und sich “physisch” in Streitereien zwischen Mitschülern “einmischten”, ohne immer die Situation zu überblicken. Da mussten unsere Sozialpädagogen viele Trainingseinheiten zur Konfliktbewältigung einbauen 🙂

Diese Schüler übernahmen auch gern und zuverlässig Aufgaben für die Klasse. Einer pflegte z. B.über mehrere Jahre das Aquarium im Klassenraum (Klassenlehrerin unterrichtete NAWI)

Wer hätte das bloß ahnen können.

Unfassbar mit welcher Ignoranz und Blindheit weitreichende Entscheidungen getroffen werden ohne die Folgen abschätzen zu können.

Ach ja ich habe auch schon öfter gehört es gäbe gar keine pull faktoren.

Das widerspricht dem Text aber schon deutlich.

Wir lassen hier gerne kritische Wortmeldungen zu – wenn ein Mindestmaß an Willen zu erkennen ist, eine sachgerechte Diskussion zu führen. Die Migrationsdebatte in Deutschland bezog sich bislang vor allem auf Flüchtlinge. Die Gruppe, um die es hier geht, sind keine Flüchtlinge. Sie nehmen zunächst mal Rechte als EU-Bürger in Anspruch, die auch jeder Deutsche, der im EU-Ausland arbeiten möchte, für sich in Anspruch nehmen kann.

Die Folgen der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind durchaus berücksichtigt worden – vor allem die positiven: Sie sichert den Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft insbesondere im Billig-Lohn-Sektor (und eben die Freiheit deutscher Bürgerinnen und Bürger). Hier zeigt sich nun die Kehrseite. Die Frage ist allerdings, ob nicht vor allem die Unfähigkeit der deutschen Bürokratie, Missbrauch von Sozialleistungen aufzudecken, das Hauptproblem ist. Um nochmal Duisburgs OB Sören Link aus dem Spiegel-Interview zu zitieren: “Das Grundproblem ist wesentlich. Mehr oder weniger organisierter Sozialleistungsmissbrauch und die Unfähigkeit des Staates, den durch klare Regeln zu unterbinden.”

Herzliche Grüße

Die Redaktion

PS. Liebe Freunde der AfD – vergesst es. Wir machen hieraus kein Hetzforum gegen Migranten.

Wieso Flüchtlinge? Davon habe ich nie gesprochen. Ich habe mit keiner Silbe 2015 angesprochen, falls Sie das meinen.

Und rücken Sie mich bitte nicht zur afd. Von der distanziere mich deutlichst!

Auch sehe ich nicht was an meinem Post hetze sein soll.

Unabhängig davon war es doch klar, dass so ein offenes System dazu führt, dass Menschen kommen um das auszunutzen. Sei es mit organisierter Kriminalität und es ist mir ein Rätsel wie man das so lange nicht sehen und ignorieren kann. Natürlich ist der Staat hin in der Pflicht solche Tätigkeiten hart zu verfolgen. Ich verstehe auch nicht warum so was legal sein kann.

Genau das möchte ich kritisieren.

Wir haben Sie ja auch nicht gemeint – sonst hätten wir Ihren Kommentar ja nicht gebracht (obwohl er hart am Populismus kratzt).

Die Behauptung, Pull-Faktoren würden Menschen ins Land ziehen, kennen wir aus der Flüchtlingsdebatte. Dort ist sie nachweislich falsch, zumindest deutlich überbewertet: Menschen kommen nicht aus Syrien und Afghanistan wegen deutscher Sozialhilfe, sondern weil sie, erstens, in ihrem Land voller Gewalt und Willkür keine Zukunft mehr für sich sehen und, zweitens, in Deutschland auf ein Netzwerk aus Familie und Freunde zurückgreifen können.

Die Gruppe, um die es hier geht, sind aber keine Flüchtlinge – es handelt sich um EU-Bürger.

“Ich verstehe auch nicht warum so was legal sein kann.” Ist es ja auch gar nicht, wie dem Text oben deutlich zu entnehmen ist: Wir sprechen von Sozialmissbrauch.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

“Die Behauptung, Pull-Faktoren würden Menschen ins Land ziehen, kennen wir aus der Flüchtlingsdebatte.”

Wie Sie im Abschluss richtig festgestellt haben: “Die Gruppe, um die es hier geht, sind aber keine Flüchtlinge – es handelt sich um EU-Bürger.”

Und (auch) für die gilt, dass z.B. bestimmte Sozialleistungen bereits alleine einen eigenständigen (hinreichenden) Einfluss auf die Migration in ein Land haben können (d.h. einen Pullfaktor darstellen); die sog. Welfare Magnet Hypothesis, wurde bspw. im Fall von Dänemark auch bereits wissenschaftlich analysiert und hat sich bestätigt, s. Agersnap, O.; Jensen, A. & Kleven, H. (2020): The Welfare Magnet Hypothesis: Evidence from an Immigrant Welfare Scheme in Denmark. In: American Economic Review: Insights, 2 (4), S. 527-42 (hier: https://www.henrikkleven.com/uploads/3/7/3/1/37310663/agersnap-jensen-kleven_welfaremagnets_oct2019.pdf); hier die Pressemitteilung: https://www.aeaweb.org/research/charts/welfare-magnet-hypothesis-denmark.

ich möchte ergänzen, dass diese Wirkung sicherlich auch für das dt. “Existenzminimum” gilt, weil dies ja immer in Relation zu den Bedingungen im entsprechenden Herkunftsland gesehen werden muss.

Zu bedenken ist allerdings, dass sich diese Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf Deutschland übertragen lassent (z.B. infolge der relativen Unvergleichbarkeit der sozialen Sicherungssysteme und anderer Faktoren; Ineffizenz der Pullfaktorreduzierung in Dtld., weil ein Gros der Einwanderer EU-Bürger sind; Fehlannahme, dass das Gros der Einwanderer die Sozialsysteme ausnutzen wolle etc.)…

Und ja, man kann Pullfaktoren nicht isoliert von Pushfaktoren problematisieren, Menschen werden auch bei entsprechenden Maßnahmen, um die Attraktivität von Pullfaktoren zu reduzieren, nicht deshalb davon absehen, vor Krieg, Verfolgung, Diskriminierung und Co. zu flüchten. Und überall dort, wo im Herkunftsland die Bedingungen schlechter sind als im potenziellen Zielland, werden Pullfaktoren entsprechende Wirkung zeitigen (aber natürlich i.d.R. in reziproker Interdependenz zu einer Vielzahl anderer Faktoren in beiden Ländern). Alleine die Annahme wäre so unsinnig wie die Annahme, dass es keine Pullfaktoren gäbe und dass diese per se nicht auch einen entscheidenden Einfluss auf konkrete Einwanderungssabsichten haben könnten. Aber auch diese Umstände machen es noch nicht automatisch populistisch, die Pullfaktoren im eigenen Land (als regelmäßig einfach modfizierbarer) zu fokussieren.

“Alleine die Annahme wäre so unsinnig wie die Annahme, dass es keine Pullfaktoren gäbe”

“”Ich würde sagen, es ist eine sehr vage Idee, mehr nicht”, sagt Frank Kalter, Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Lange sei das Thema Migration sehr ökonomisch gedacht worden. Dabei gebe es zahlreiche andere Faktoren, die für Migration ausschlaggebend sein können. In der öffentlichen Debatte würden diese Faktoren jedoch “deutlich unterschätzt werden, während die ökonomischen Faktoren deutlich überschätzt werden”.”

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/kontext/migration-push-pull-faktoren-101.html

Ich nehme an, Ihre Fakten zu den Pullfaktoren stammen nicht von 1960?

Eine wissenschaftl. Studie, die Sie offensichtlicht nicht gelesen oder verstanden haben, mit ‘nem Interview zu kontern, ist… interessant.

Ihre Quelle bezieht sich auf Flüchtlinge: ist also im Hinblick auf Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU absolut irrelevant.

Vor langer Zeit war die Furcht vor einer solchen Situation wie jetzt in Gelsenkirchen und andernorts ein Argument gegen die Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Um das zu entkräften, wurde die Freizügigkeit aus östlichen EU-Staaten einige Jahre verschoben (ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr). War die Vermutung, in einigen Jahren wären die Lebensverhältnisse ausreichend angeglichen?

Nun werden die “weißen Riesen” gesprengt, um das Problem zu lösen.

“Vor langer Zeit war die Furcht vor einer solchen Situation”

Billige Arbeitskräfte zum Preiß einer Minderheit, welche Sozialleistungen beziehen?

“weißen Riesen”

Wow! Haben Sie versehentlich den stummen Teil ausgeschrieben?

Aber joa, laut dem Führer wären Bulgarien und Rumänien nicht “weiß” genut… °_°

nurmalso: Die “weißen Riesen” beziehen sich hier doch eher auf marode Hochhäuser, die in Duisburg gesprengt wurden.

Da bin ich erleichtert.

Und inwiefern löst die Sprengung Wohnungsmangel, Mietkosten oder die präkeren Lebensverhältnisse der Ärmsten?

Liebe Redaktion,

für Kommentare wie diesen möchte ich Ihnen am liebsten die Füße küssen, denn ich kann ihn zu 100% in jedem Punkt unterschreiben. Danke.

Nun, es gibt viele Personen an entscheidenden Stellen, die den Staat unfähig machen.

Etwas wird zum Tabuthema gemacht und schon will sich niemand die Finger verbrennen.

Sorry, mit solchem Geraune können wir nichts anfangen. Herzliche Grüße Die Redaktion

Was kommt jetzt? Geschwafel von jüdischer Weltelite?

Vor welchem Tabuthema sprechen Sie, an dem Sie sich nicht die Finger verbrennen wollen, weil “Die” – Sie wissen schon … (augenroll)

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU muss dringend überarbeitet werden. Jetzt ist es nämlich möglich, als Minijobber*in (also ohne Abgaben an den Staat) aus dem EU-Ausland in Deutschland alimentiert (durch Aufstockung, Wohngeld und andere Sozialleistungen) zu werden. Und natürlich ist das ein Pull-Faktor für arme Menschen. (Wer etwas anderes behauptet, versteht den Begriff wohl nicht.)

Es ist also nicht die deutsche Bürokratie, sondern die Ausgestaltung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU, die hier das eigentliche Problem darstellt.

Was Sie hier nicht erwähnen, ist die Tatsache, dass es u.a. das Gefühl der Ungerechtigkeit bei vielen Menschen (mit und ohne Migrationsgeschichte) in Deutschland ist, das sie wütend macht.

Es ist nämlich eine Sache, wenn Menschen nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten UND sich selbst versorgen zu können, eine andere ist es jedoch, nach Deutschland zu kommen, weil man weiß, dass man so oder so vom Staat versorgt wird, ohne wirklich arbeiten zu müssen. Das ist doch für arme Menschen, denen bestimmte Dinge egal geworden sind, sehr attraktiv, oder nicht?

DAS ist allerdings nicht dem deutschen Staat geschuldet, sondern eben den EU-Gesetzen.

Es muss ermöglicht werden, dass EU-Staaten ausländische EU-Arbeitnehmer*innen anders behandeln können, wenn sie nie etwas zum Bruttosozialprodukt beigetragen haben.

Ansonsten sehen wir bald das Ende der EU.

Ich bezweifle, dass die Eu die Form und Höhe der Sozialleistungen vorschreibt.

Das hat das BVerfG aber rechtsetzend bestimmt.

“Als EU-Ausländer/in müssen Sie in Bezug auf Arbeitsrechte, Sozialleistungen und den Zugang zu öffentlichen Arbeitsvermittlungsdiensten genauso behandelt werden wie Ihre Kollegen, die Staatsangehörige des betreffenden Landes sind. Ihr Gastland kann jedoch beschließen, Ihren Anspruch auf Einkommensbeihilfe oder andere Leistungen für die ersten drei Monate Ihres Aufenthalts zu verweigern (falls Sie beispielsweise als Saisonarbeiter kamen, einen Monat lang gearbeitet und dann Sozialhilfe beantragt haben) – und sogar noch länger, wenn Sie als Arbeitsuchender in das Land eingereist sind.”

(https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/equal-treatment-with-nationals/index_de.htm)

Drei Monate ist nicht wirklich lang, wenn man die Möglichkeit hat, sich anders “durchzuschlagen” bzw. sich als Gruppe gegenseitig hilft.

Die Aussage “Sogar noch länger …” ist ein Witz, da das ja bekannt ist, weshalb man einfach eine Bescheinigung vorzulegen braucht, dass man bereits eine Anstellung (auch als Minijobber*in) hat.

“

“Etwas wird zum Tabuthema gemacht und schon will sich niemand die Finger verbrennen.”

DAS ist das Tabuthema? Eine Wahrheit, welche sich niemand zu sagen getraut?

Das schreien die Populist*innen doch von den Dächern, anstatt nachzurechnen ^^

Sehen Sie es doch positiv, allein das Steuergeschenk an eine einzige Dynastie ist schon mehr, als das böse, gemeine Existenzminimum, dass den Menschen aus dem EU-Ausland bezahlt wird, damit Menschen in Deutschland nicht aus Lohnunterschieden herausgedrängt werden sollen.

Wir haben es (noch) 🙂

“Sie nehmen zunächst mal Rechte als EU-Bürger in Anspruch…“

Ja, das stimmt – und daraus entwickelt sich das Problem, denn an diese Rechte sind meines Erachtens auch Pflichten geknüpft, wie z.B. die Bereitschaft regelmäßige Erwerbsarbeit anzunehmen – die Regelung heißt schließlich „Arbeitnehmerfreizügigkeit“ und nicht „Abzockfreizügigkeit“.

Ich habe Anfang der 90er Jahre in den Flüchtlingsunterkünften sozialpädagogisch mit Roma-Familien aus dem damaligen Kosovo gearbeitet, die u.a. aufgrund des Jugoslawienkrieges nach Deutschland gekommen sind.

Von den 31 Familien, die wir betreut haben, waren drei Familien dabei, die so schnell wie möglich in Lohn und Brot, in einen eigene Wohnung und demnach in Deutschkurse und andere qualifizierende Maßnahmen wollten, die damals für diese Menschen frei zugänglich waren … alle anderen haben sich mit den z.T. schlimmen Unterbringungsmöglichkeiten arrangiert, haben bei der Polizei Ordner mit kleinen bis mittelschweren Straftaten gefüllt – v.a. Diebstahl war weit verbreitet – das sog. „Zap-Zarap“ galt bei ihnen nicht als problematisch, sondern eher als ehrenvoll – wer da besonders abgewichst war, wurde besonders angesehen und man klopfte denen lachend und lobend auf die Schulter.

Mein Vater hat damals als Arbeiter auf dem Bau die Sanitäranlagen der geplanten Flüchtlingsunterkünfte renoviert – eine Woche, nachdem die Roma dort eingezogen waren kam ein Anruf vom zuständigen Amt, dass Waschbecken und Toilettenschüsseln neu installiert werden sollten – die hatten die neuen Bewohner schlicht abgeschraubt, verhökert und sich dann beschwert, dass die zur Benutzung fehlten.

Ich denke, dass man solche Dinge mitbedenken muss, wenn man von der Verpflichtung Deutschlands spricht, diesen Menschen aus Rumänien und Bulgarien hier entsprechende Angebote – wie sie laut Gesetz und im Grundsatz richtig vorgesehen sind, machen will.

Einfach mal in den besonders frequentierten Kommunen nachfragen … da werden sich weitere „Anekdoten“ auftun.

31 Familien – “die Bewohner haben Waschbecken und Toilettenschüsseln abgeschraubt”: alle 31 Familien? Reicht dafür nicht ein einzelner Täter?

Sorry, solche Geschichten sind uns häufig zu flott und stereotyp erzählt, um daraus irgendwelche Erkenntnisse ableiten zu können. Über Klischees und Vorurteile – gerne hier reflektiert nachlesen: https://www.bpb.de/themen/europa/sinti-und-roma-in-europa/179539/eine-geschichte-von-klischees-und-vorurteilen/

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Hier das fehlende zweite Zitat aus Ihrem link:

“Wenngleich während der sozialistischen Herrschaft bis 1989/1990 in der Region Anstren-

gungen unternommen wurden, Roma in die Betriebe zu integrieren, hatten sie doch immer

die am schlechtesten bezahlten Posten. Beim Übergang zur Marktwirtschaft verloren die

Roma dann als Erste ihre Arbeitplätze – weil sie Roma waren und weil sie im Durchschnitt

schlechter ausgebildet waren.”

Reicht doch, wenn 2 oder 3 Mann bei den anderen die Sanitärkeramik und die Armaturen entfernt haben.

Eben. Waren dann aber “alle” – die Opfer gleich mit. Herzliche Grüße Die Redaktion

Semantik:

Die Bewohner haben alle 31 Waschbecken abgebaut.

vs

Die 31 Bewohner haben alle Waschbecken abgebaut.

Die Satzumstellung macht eine Menge mit der Kernaussage der Mitteilung.

Seit wann ist die Anzahl der Bewohner mit der Anzahl der verbauten Waschbecken identisch? Die Umstellung des Satzes in der von Ihnen vorgenommenen Art macht überhaupt keinen Sinn!

“Ich habe Anfang der 90er Jahre in den Flüchtlingsunterkünften sozialpädagogisch mit Roma-Familien aus dem damaligen Kosovo gearbeitet”

Wow, dass müssen ein paar echt schöne Waschbecken gewesen sein, wenn Ihnen in knapp 35 Jahren nichts Schlimmeres widerfuhr, Sie aber in diese Erfahrung nich nicht zu vergeben vermögen.

Geben Sie die Erbschuld der Waschbeckenreißer an Ihren Nachwuchs weiter?

“Halt dein Rößlein nur im Zügel,

kommst ja doch nicht allzuweit.

Hinter jedem neuen Hügel

dehnt sich die Unendlichkeit.

Nenne niemand dumm und säumig,

der das Nächste recht bedenkt.

Ach die Welt ist so geräumig,

und der Kopf ist so beschränkt.”

(Wilhelm Busch)

Liebe Redaktion- Es ist überhaupt nicht nötig zu Hetzen, allein die Realität über die herrschenden Zustände, lässt einen glatt vom Glauben abfallen. Es werden wohl nicht nur AFD- Freunde sein, die solche Zustände wie im Bericht beschrieben, nicht für toll finden, sondern jeder der noch klar bei Verstand ist.

Es geht nicht darum, die Zustände “toll” zu finden. Es geht darum, konstruktiv an Lösungen der Probleme zu arbeiten, ohne an anderer Stelle neue Probleme zu schaffen. Hetze und Populismus tragen dazu herzlich wenig bei.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Die Lösung liegt auf der Hand. Die Gesetzgebung muss geändert werden.

“Auf der Hand” liegt in der realen Politik meistens wenig (nur bei den großen Vereinfachern fast alles) – so auch hier nicht.

Schon jetzt ist geregelt: “Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gilt als Arbeitnehmer, wer für einen anderen nach dessen Weisung eine tatsächliche und echte Tätigkeit ausübt, und eine Leistung erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält. Über das Vorliegen der Arbeitnehmereigenschaft ist im Rahmen einer Gesamtschau aller Umstände sowohl der fraglichen Tätigkeiten als auch des fraglichen Vertragsverhältnisses zu entscheiden. Dabei bleiben Tätigkeiten, die einen so geringen Umfang haben, dass sie sich als völlig untergeordnet und unwesentlich darstellen, außer Betracht.”

Es gilt aber auch: “Die Arbeitnehmerfreizügigkeit verbietet gemäß Artikel 45 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Diskriminierung von EU-Arbeitnehmer/innen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Dies erstreckt sich auch auf die Gewährung aller sozialen und steuerlichen Vergünstigungen. Auch eine mittelbare (“versteckte”) Diskriminierung ist verboten, d.h., Maßnahmen, die typischerweise Ausländer*innen gegenüber Inländer*innen benachteiligen, ohne sich direkt auf das Merkmal der Staatsangehörigkeit zu beziehen, sind ebenfalls unzulässig.” Quelle: https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Arbeiten-innerhalb-der-EU/Arbeitnehmerfreizuegigkeit/arbeitnehmerfreizuegigkeit.html

Heißt: Gleiches Recht für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger. Was das bedeutet, muss dann erstmal durchdekliniert werden…

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Arbeitnehmerfreizügigkeit sollte nicht mehr bedeuten, dass man aus dem EU-Ausland (egal mit welchem ethnischen Hintergrund!) in ein anderes einreist, ein bisschen arbeitet, ohne Abgaben zu leisten, und dann aufstockt, Wohngeld und andere Leistungen bezieht.

Hier besteht ein echter Konstruktionsfehler, den es schnellstens zu beheben gilt.

Ein Konstruktionsfehler – oder mangelhafte Kontrolle. Um ein Problem lösen zu können, sollte man es schon kennen.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Nein, Fehler. Und da wir in Deutschland wirklich sehr auf “könnte ja jemand klagen und gewinnen” (Die Kolleg*innen wissen, was ich meine.) Geeicht sind, sind Kontrollen nicht der Punkt, sondern tatsächlich die Gesetzeslage.

Ein einheitliches Antragsverfahren für die ca. 500 Sozialleistungen. Geht in anderen EU-Ländern ja auch. Der Antragsteller macht einmal alle erforderlichen Angaben, sofern die nicht ohnehin schon den Ämter vorliegen, und die Bewilligungsstellen greifen auf diesen Datenpool zu. Damit lässt sich ein erheblicher Mehraufwand für alle Beteiligten sowie Missbrauch der Leistungen verhindern – zumindest teilweise.

Sie schreiben: Die Frage ist allerdings, ob nicht vor allem die Unfähigkeit der deutschen Bürokratie, Missbrauch von Sozialleistungen aufzudecken, das Hauptproblem ist.

Das vom OB gesagte bezieht sich doch aber auf nicht existente Regeln (Gesetze), die man beschließen müsste, die aber noch nicht beschlossen sind und die auch nicht absehbar sind. So wie sich das für mich liest ist nicht Mißbrauch (also Verstoß gegen Gesetze) das größte Problem, sondern legale Möglichkeiten die eben genutzt werden. Und so wie es sich für mich liest werden hier vom OB Gesetze gefordert, die quasi dann die staatlichen Leistungen beschränken (ergo Pull-Faktoren reduzieren).

“Das vom OB gesagte bezieht sich doch aber auf nicht existente Regeln (Gesetze).”

Stimmt nicht. Es gibt ja die Regel (wie Herr Link im Interview ausführt), dass gearbeitet werden muss, bevor ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht – nur wird das dann mit einer im Zweifel falschen Mini-Job-Bescheinigung umgangen. Das ist Missbrauch. Und wird offenbar nicht geahndet. Herr Link spricht zudem über Kindergeldbetrug, nämlich dass bei mehreren Kommunen abkassiert wird. Das zu unterbinden, wäre ihm zufolge “keine Raketenwissenschaft”. Er betont: “Das digitale Zeitalter ist in den Behörden bislang nicht angekommen. Ohne vernünftigen Datenabgleich ist Betrug vorprogrammiert.”

Sören Link sagt aber auch ganz deutlich: “Wir benötigen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das ist ein europäisches Grundrecht.”

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Minijobs reichen aber nun einmal nicht, um entweder sich selbst oder eine Familie zu versorgen. Hier liegt der Fehler.

Arbeitnehmer*innen, die das nicht können, dürfen trotzdem kommen und bleiben.

Danke N4T für diesen Artikel!

Mich beschäftigt diese Problematik schon lange, da ich Grundschullehrerin bin und häufig vor genau diesen beschriebenen Problemen stehe und das Gefühl der Überforderung teile! Gleichzeitig wächst in mir der Wunsch danach, hier eine Veränderung zu bewirken. Mit meinen beruflichen Bemühungen kratze ich nur an der Oberfläche des Problems.

Da isst jemand wohl keinen Spargel 😛

Spargel? Verstehe ich nicht.

Aber vielleicht Erdbeere?

Erdbeeren in Hagen.

Oder trinkt keinen Wein aus Rheinhessen ?

… aber Bhf.

Genau, Spargel in Duisburg.

Zunächst: Es ist ein schwerwiegendes Problem!

Meine Sorge gilt allerdings den Betroffenen, nicht den Empörten, welche Milliarden vergeuden und verschenken, aber den Ärmsten nichts gönnen – als hätte dies nennenswertes Gewicht auf die Volkswirtschaft, Herr Merz!

“Sie haben keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsabschluss und kaum bis gar keine Sprachkompetenz”

Bei einem Schüler dachte ich genau so und es ärgerte mich, dass das Helfen und Anlernen beim – nichts ausbilduntspflichtigen – Job des Vaters, wahrscheinlich mehr Sicherheit bietet, als ein Hauptschulabschluss -___-

Das dieses Problem weiterhin angegangen werden muss, ist denke ich unbestritten, aber ich finde, das Ziel muss eine Integration sein, anstatt davon zu phantasieren, die Menschen verschwinden zu lassen oder unter das Existenzminimum zu drängen.

Am Ende geht das meiste Geld von Sozialleistungempfänger*innen fast vollständig in die Wirtschaft zurück, der Verlust fällt geringer aus, als auf den ersten Blick befürchtet.

Unser Sozialsystem läuft bereits auf Anschlag. Was es da nicht braucht, sind Leute, die das System ganz bewusst ausnutzen. Sie sehen es an meinem Beispiel oben: Sozialarbeit, Schule und Staat sind bemüht, diesen Menschen Chancen zu eröffnen. Doch leider gibt es genügend, die selbst diese Chancen als Gängelung wahrnehmen und im Zweifel einfach wieder verschwinden und sich das System zu ihrem Vorteil zurechtbiegen.

Jetzt parallel auf Wirtschaft und Millionäre aufmerksam machen zu wollen, ist Whataboutism und löst keines der im Artikel angesprochenen Probleme.

“Unser Sozialsystem läuft bereits auf Anschlag. Was es da nicht braucht, sind Leute, die das System ganz bewusst ausnutzen.”

Sie überschätzen massiv die Kosten, welche diese Leute verursachen. Das Bürgergeld wird ziemlich vollständig für Lebensmittel und Lebenswichtiges ausgegeben, wandert in und belebt daher die Binnenwirtschaft.

Zum Vergleich: EIN einziges (!) Erbe brachte so viel Steuereinnahmen, wie die Regierung (bisher ohne Durchrechnung) am Sozialstaat einzusparen hofft. EINES!

Oder Haken oder Enteignung, lediglich der reguläre, geltende Steuersatz. https://www.focus.de/finanzen/steuern/4-milliarden-euro-deutsche-unternehmerfamilie-zahlt-rekord-erbschaftssteuer_dededf02-8d87-4731-a4e4-074cbb95022d.html

Das “Historische” besteht darin, dass sich Familien vorher ärmer rechnen, bspw. durch das Auslagern des Geldes in Stiftungen, um sich von der normalen (!) Erbschaftssteuer schonen zu lassen 😀

(https://de.wikipedia.org/wiki/Verschonungsbedarfspr%C3%BCfung)

Da mögen Sie anderer Meinung sein als ich, aber ich sehe da noch lange keinen Anlass, dass gesetzliche Existenzminimum (erfolglos) anzugreifen, um Milliardar*innen zu schonen ^^

Ach, Herr Zufall… Es geht nicht darum, Bedürftigen etwas wegzunehmen – es geht um Signalwirkung und die Einhaltung von Regeln, wenn man schon Geld vom Staat bezieht, das Steuerzahler mal reingegeben haben. Millionäre und Co. darf man gerne kritisieren, das ergibt aber im Umkehrschluss keinen Blankoschein für alle Menschen im Bürgergeld.

Gehen Sie gerne für Menschen arbeiten, die sich mir nichts, dir nichts ins Ausland absetzen, auf Ferienzeiten pfeifen und die Bildung der eigenen Kinder als geringwertig einschätzen? Vielleicht ist das bei Beamten anders, aber ich habe da ein Problem mit.

Lol, die Redaktion erinnert mich immer wieder an einen Kumpel von mir, der, egal wie krass eine Faktenlage auch sein mag, nicht aus seiner Rolle als “Gutmensch” rauskommt.

Ich bin Bulgare und kann sagen: die Bulgaren wundern sich seit Jahren immer mehr über die Deutschen, die zuvor Vorbild waren und jetzt “Redaktion” 😉

Freizügigkeit und offene Grenzen vertragen sich auf Dauer nicht mit einem stark ausgebauten Sozialstaat. Sorry, aber das ist nun mal quasi ein Naturgesetz.

Ich wünsche mir auch Bullerbü, aber die Welt ist nun mal leider kein Ponyhof und in Deutschland wünsche ich mir ehrlich gesagt keine bulgarischen Verhältnisse…

(ja, Roma wurden und werden teilweise diskriminiert, auch in Bulgarien, aber so einfach ist diese Wahrheit nicht, würde jetzt aber hier zu weit führen…)

Lieber Levski,

Deutschland ist nicht nur ein Sozialstaat, sondern auch ein Wirtschaftsstandort – der davon lebt, dass seine Unternehmen ihre Produkte auf einem offenen eurpäischen Markt verkaufen und ihre Arbeitnehmer auf einem offenen europäischen Arbeitsmarkt gewinnen. Das ist nämlich die zweite Seite der Medaille. “Aus ökonomischer Sicht liegt auf der Hand, dass Deutschland als Exportnation in besonderer Weise vom freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinen insgesamt etwa 450 Millionen Einwohnern profitiert. Ungefähr jeder vierte deutsche Arbeitsplatz hängt vom Export ab.”

Das scheint Ihrer Schilderung zufolge von manchen Bulgarinnen und Bulgaren noch nicht (von vielen Deutschen übrigens auch nicht) verstanden worden zu sein, weshalb es die “bulgarischen Verhältnisse”, die Sie in Deutschland nicht wünschen, in Bulgarien noch immer gibt. Vielleicht doch noch mal ein bisschen umfassender über das “deutsche Modell” informieren. Hier zum Beispiel: https://www.tagesschau.de/europawahl/themen/dexit-folgen-100.html

Oder hier: https://www.kfw.de/stories/gesellschaft/gesellschaftlicher-zusammenhalt/erfolgsprojekt-europa/

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Die Wirtschaftstandort ist infolge des Kneipensterbens absolut irreführend.

Die Bezeichnung Wirtschaftsstandort …

Ja, das ist ein schwieriges Problem, oft – nicht immer – lösbar….

Wir haben in unserem Einzugsgebiet auch sehr viele angesiedelte Romafamilien aus Bulgarien, Rumänien und der Ukraine. Alle Eltern können weder lesen noch schreiben und bewegen sich oft nur in ihrer Kommunity, deren Oberhaupt sich um alle Angelegenheiten kümmert und auch sagt, was Sache ist.

Das kollidiert nahezu immer mit der deutschen Bürokratie (Schulpflicht).

Schulpflicht ist auch ein sehr deutsches Bürokratieding…..in den Herkunftsländern mutmaßlich nicht so bekannt.

Ganz oft hilft es, wenn es zu Bußgeldverfahren kommt wegen der Schulpflichtsverletzung. Denn die Stödte und Gemeinden (zumindest bei uns) sind da hart und fordern es ein. Oft hilft das schon…..wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder zunächst eher regelmäßiger in die Schule geschickt werden, dann – weil sie als Übersetzer dienen können und lesen und schreiben können – immer mehr supported werden…..(Brille wird angeschafft, Zahnklammer auch, Eltern machen Sprachkurse!…..)…..es findet also nach und nach ein Umdenken statt, weil auch diese Eltern (die ihre Kinder auch sehr lieben) sehen, dass es sehr viele Vorteile hat, ihren Kindern Bildung zu ermöglichen…..

Sehr selten gibt es aber auch bei uns Kinder, denen leider nicht zu helfen ist…..

Ihren Beitrag finde ich berührend, nah am Menschen und friedlich. Das tut mir jetzt gut, denn ich habe emotional auf den Artikel und die Diskussion reagiert und auch mitgemacht. Vielen Dank.

Es wurde hier schon diskutiert, ob man die Schulpflicht nicht abschaffen sollte. Nun, man kann erahnen, was dann folgt.

Liebe Redaktion!

Vielen Dank für Ihren informativen Artikel und noch viel größeren Dank für Ihre sachlichen und mit weiterführenden Informationen versehenen Antworten auf Kommentare, die das komplexe Problem gern mit vereinfachten Schuldzuweisungen abtun wollen. Bitte behalten Sie weiterhin diese Geduld und Klarheit! Danke!

Mit herzlichen Grüßen

V. Linke

„Viele Roma-Familien sind deshalb auf Gelegenheitsarbeiten angewiesen…“

Kleine Anekdote aus Rumänien gefällig:

Ein Freund ist mit einer Rumänin verheiratet und fährt regelmäßig – auch für längere Zeit in ihren Heimatort, in dem eine größere Anzahl von Roma-Familien lebt, mit denen sie sich recht gut verstehen.

Um das kleine Häuschen ihrer Eltern, das sie geerbt haben Instand zu halten, gibt es ständig kleinere und größere Renovierungsaktionen, für die sie zusätzliche Hilfen benötigen.

Wenn es mal wieder soweit ist, schlendert er durchs Dorf und fragt die Männer, die gerne und viel vor dem Haus sitzen, ob sie bereit wären, ihm ein wenig zu helfen – natürlich gegen angemessene Bezahlung.

Auf diese Frage hin rufen diese Nachbarn dann ins Haus zu ihren Frauen hinein, wie lange das Brot noch reicht.

Kommt dann die Antwort, dass es für heute und morgen noch reicht, bleiben sie sitzen und lehnen diese Gelegenheit zur Arbeit ab.

Ich weiß – anekdotische Evidenz – aber auch Teil der Wirklichkeit.

Das Gute an dieser Mentalität :

Man jagd nur, wenn man hungrig ist!

Steinzeitverhaltensmuster im 21 Jahrhundert.

Wie es mir mal ein Archäologe so treffend formuliert hat; eigentlich müsste es Jäger und Sammlerinnen heißen, denn die Frauen und Kinder hätten deutlich mehr Nahrung während ihrer Streifzüge für die Sippe gesammelt als die Männer bei der Jagd erbeutet haben.

Treffend formiert für wen?

Eine aufgeklärte Archäologin weiß, dass Jäger*innen nicht nur Männer für Sippen sammeln.

Blöd nur: ist man dann beim Jagen erfolglos, hungern alle.

Da find ich: „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ tatsächlich sinnvoller.

Gut aber : Nicht zum Spaß für Trophäen zu jagen.

Mich würde interessieren, welchen Anteil (vorgegebener) Datenschutz an diesem Staatsversagen hat. Es müssten ja Schulen, Ausländerämter, Bürgerämter, Anbieter von Integrationskursen etc. bereitwillig Daten austauschen und zusammenarbeiten. In Dänemark, das den gleichen EU-Regeln bezüglich Freizügigkeit und Datenschutz unterliegt, funktioniert das ausgezeichnet.

Das ist das grundsätzliche Problem neben Mängeln bei der Digitalisierung.

Zum einen dürfen die unterschiedlichen Behörden ihre Datenbestände nicht miteinander abgleichen, zum anderen können sie es nicht tun, da ihre Systeme nicht kompartibel sind und somit eine Systemintegration zum Abgleich der Datenbestände nicht möglich ist.

Es sind also Rechtsvorschriften und Zuständigkeitsfragen sowie die unterschiedlichen IT-Lösungen der beteiligten Ämter, die das behindern.

Siehe dazu das für jeden nachvollziehbare Dilemma der Grundsteuerreform. Auch da musste jeder Grundbesitzer die Angaben an die Finanzämter melden, die bei anderen Dienststellen wie Finanzverwaltungen, Grundbuchämtern, Liegenschaftsverwaltungen, Vermessungs- und Katatsterämtern sowie Bauverwaltungs- und Bauämtern bereits vorhanden gewesen sind.

Dass es zu solchen Umständen kommt, war zu erwarten und wird seid Jahren ignoriert.

Man ist ja auch gleich ein Na*** , wenn man sagt, dass es nahezu unmöglich ist diese Menschen zu integrieren. Es funktioniert nicht mit den Mitteln, die wir in Deutschland zur Verfügung haben.

Schon vor 20 Jahren als Rumänien zur EU kam, gab es in einigen Orten in Rumänien gezielte Projekte für Sinti und Roma. Da wurden die Kinder in die Schule “gelockt” mit kostenfreiem Essen und es wurde ihnen alles gestellt, was sie für die Schule brauchten. Ergebnis: Solange man ihnen eine Parallelwelt in der Schule aufgebaut und diese gelebt hat, funktioniert es: Schulsachen bleiben in der Schule, Hausaufgaben werden in der Schule gemacht und es gibt mehr oder weniger Freizeitangebote.

Bei echter Integration ist der Wille der Eltern eben auch ein Muss und durch die Geschichte fehlt es verständlicherweise an diesem Willen. Diesen Kreislauf nachhaltig zu durchbrechen erfordert viel Zeit, Geld und Manpower.

Jetzt wird diesen Menschen eben der einfache Ausweg aus ihren Holzhütten, wo man mit 5 Personen auf 40m2 hockt in eine 75 m2 Wohnung mit Strom, Heizung und fließend Wasser gezeigt. Dafür müssen sie nur Deutschland erreichen und nichts dafür tun. Natürlich kommen die und integriert werden sollen die Kinder nebenbei im Unterricht mit 1 Lehrer für 25 Kinder…

Und das sind die Roma schuld?

Wir kennen andere Berichte. Etwa den: „Wohin geht das Geld? Bei uns kommt nichts an. Irgendwo da oben gehen die Gelder verloren.“

Und weiter: “Im Alltag der Mehrheit der Roma hat die Initiative bislang praktisch keine Veränderung bewirkt.” Gerne hier nachlesen: https://www.deutschlandfunk.de/bulgarien-die-tragische-komoedie-der-roma-integration-100.html

Sie sind übrigens noch kein Nazi, wenn Sie Integrationsprobleme thematisieren. Es spricht allerdings auch nicht gerade für Ihr Empathievermögen, wenn Sie Schuld und Verantwortung öffentlich mal eben sehr einseitig verteilen (nämlich auf die Schwachen). Man könnte auch von Populismus sprechen.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Gewinne aus Niedriglöhnen privatisieren, Verluste sozialisieren.

Es geht nicht um Niedriglöhne, sondern um Minijobs. Doch, da gibt es einen Unterschied.

Den Gewinn aus Niedriglöhnen privatisieren und beim Lohn-Unternehmer anhäufen meinte Sie.

Tönnies-Schlachthof: Tönnies-Schlachthof: Beschäftigte brechen ihr Schweigen

Das System Tönnies muss gestoppt werden! – arbeitsunrecht in deutschland

“Zustände sind erbärmlich”: So müssen Tönnies-Arbeiter leben – n-tv.de

Direkt ins Sozialsystem einwandern geht garnicht. Wenn sie bei uns arbeiten dann wäre es ok.Ansonsten müssten sie wieder in ihr Heimatland zurück.

Da haben kriminelle Schleuser einen Weg gefunden, die ungeliebten Roma aus deren Heimat unter Versprechungen rauszubekommen und dann noch Geld zu kassieren! Was für eine Farce für die Betroffenen, die sich jetzt in dieser schwierigen Situation befinden, ohne Arbeit, angewiesen auf Sozialgelder, in maroden Wohnungen! Wie sollen diese Menschen hier Fuß fassen ohne Kontakt zu den Deutschen? Es braucht Programme zur Integration und viel Mühe, den Menschen Sprache und zuguterletzt den Weg in eine Arbeit zu ermöglichen! Leider kommt da nur sehr,sehr wenig! Die Lehrer werden im Stich gelassen, genau wie diese Familien.

Wenn Schleuser damit großes Geld machen, dann ist die Sache hochgradig illegal und müsste eigentlich verfolgt werden.

Diskriminierung: Nicht krimineller als andere Volksgruppen | DIE ZEIT

Was hat das jetzt mit dem Schleusertum zu tun?

Allerdings verlaufen derartige Prozesse gegen die hauptverantwortlichen Schleuser, z.B. örtliche,die durch das Schleusen von Kindern reich gewordene Roma-Könige, im Sande oder sie führen zu einem Freispruch mangels Zeugen, da sich die Kronzeugen sich nicht selbst oder ihre Angehörigen einem gesundheitlichen Risiko aussetzen möchten, dass Rache an ihnen ausgeübt werden könnte. https://www.derstandard.de/story/2000113370622/blinde-justiz-fuer-rumaeniens-verkaufte-roma-kinder

Übrigens kommen diese Menschen nicht nur aus Rumänien und Bulgarien nach DE, sondern auch z. B. aus Moldawien und Montenegro (zumindest meine Erfahrung).

Dann sind sie aber keine EU-Bürger – und haben kein Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das ist dann ein anderes Thema. Herzliche Grüße Die Redaktion

Aus der Ukraine auch

Auch in Tschechien und der Slowakei gibt es Roma. Kommen die evtl. auch nach DE?

Warum nicht, Sie fahren doch auch nach Prag oder Bratislava. Mir haben Sinti, deren Großvater der als Kind als einziger Überlebender einer Großfamilie des Holocaust war, die Hauseinfahrt grundgereinigt und versiegelt. Das sind ganz normale Mitmenschen mit Familien, die einer Arbeit nachgehen, nur eben, dass diese immer auf Vorurteile stoßen und häufig Diskriminierung erfahren.

Für das Prädikat ganz normal finden sich aber relativ viele, sehr begabte Musiker*innen unter Sintis & Romas.

Das Häns`che Weiß Quintett z.B. https://www.google.com/search?q=H%C3%A4nsche+wei%C3%9F&oq=H%C3%A4nsche+wei%C3%9F&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOdIBCDQ5MTJqMGoxqAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:9d9eb214,vid:pW7UP8Mk-zc,st:0

z.B. giovanni weiss and ndr big band

https://www.youtube.com/watch?v=VhCf5ibbiVI&list=PLF_BaOWdXDAQ9neo8Fyubs1Lsx9W5JGYB&index=2

Ich frage mich nur, gibt es Unterschiede zwischen Roma aus Bulgarien und Rumänien zu den Roma aus anderen Ländern (EU oder nicht EU) gibt? Wenn ja welche? Warum wurde im Artikel besonders auf Rumänien und Bulgarien als Herkunfztsländer hingewiesen?

Weil dies die EU-Herkunftsländer sind, aus denen die im Artikel beschriebenen Menschen kommen.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Das sind Menschen, die dem EU-Recht unterliegen, und die in ihren Herkunftsländern besser behandelt werden müssten, siehe Ungarn.

Siehe Ungarn war falsch, das merkt nur anscheinend niemand. Siehe Frankreich in Bezug auf die dort lebenden Sinti und Roma träfe es besser. https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrt_nach_Saintes-Maries-de-la-Mer

Grundsätzlich wurde der Fehler gemacht, die Arbeitnehmerfreizügigkeit mit der Regel zu verbinden: Sozial Leistungen werden nur nach den Regeln der Herkunftsländer geleistet. Wobei wir ja eine EU haben, bin ich der Meinung, daß es auch ein EU Problem ist, was EU weit gelöst werden muss. Es gibt ja nicht nur in Bulgarien und Rumänien Romas und Sinti – in Italien, Spanien, Ungarn, die Slowakei…. leben sie auch. Es ist an der Zeit aus all diesen Ländern die smarteste Integrationslösung anzuwenden. In Rumänien gibt es z..B. auch mindestens ein deutsches Schulprojekt. Ich glaube nicht, daß es gerecht wäre jetzt Trump zu spielen und zu sagen: Ihr seit vor 700 Jahren aus Indien eingewandert und jetzt schicken wir euch zurück.

„ Sozial Leistungen werden nur nach den Regeln der Herkunftsländer geleistet.“

Das allerdings bedingt, dass diese Menschen Zeit ihrer Erwerbstätigkeit hier dann auch Sozialbeiträge nach den Regeln der Herkunftsländer zahlen, oder wie wollen Sie begründen, dass jemand aus der EU Steuern und Sozialabgaben zahlt wie ein Deutscher, aber im Bedarfsfall Leistungen erhält wie z.B. ein Rumäne?

Beim Minijob werden gar keine Abgaben bezahlt.

Das Wort Arbeitnehmerfreizügigkeit sagt eigentlich alles aus. Wenn 80 % noch nie in Deutschland gearbeitet haben , ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme nicht möglich. Die Anwendung des geltenden Rechts wäre ausreichend. Zur Aussage das gelte auch im EU Ausland, stimmt nicht. In den anderen EU Staaten muss mann min 1 Jahr Vollzeitbeschäftigt gewesen sein um einen Rechtsanspruch zu haben, auch werden Sozialleistungen nicht unbegrenzt bezahlt.

War selber beruflich viele Jahre im Ausland, nirgendwo wird das Geld so Freizügigkeit verteilt wie in Deutschland.

Der Punkt ist, dass EU-Ausländer*innen nicht benachteiligt werden dürfen, d.h. sie müssen behandelt werden wie die inländischen Arbeitnehmer*innen.

Wenn deutsche Staatsangehörige mit Minijob, Wohngeld etc. erhalten, dann müssen es EU-Bürger*innen, wenn sie mind. drei Monate (ein Witz!) in Deutschland (auch in Minijobs) gearbeitet haben, dieselben Leistungen erhalten.

Das ist wahrhaftig ein Eigentor! Und es ist trotzdem fraglich, warum immer nur D diese Regeln auferlegt bekommt.

Deutschland bekommt keine “Regeln auferlegt”, sondern unterwirft sich aus guten Gründen den gemeinsamen Regeln der EU – und “immer nur Deutschland” (und sonst keiner) schon gar nicht.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Na ja, welche Länder sind denn sonst so verängstigt, ihre Nazi-Vergangenheit um die Ohren gehauen zu bekommen?

Verängstigt? Wie wäre es mit verantwortlich? Ist keine ganz schlechte Eigenschaft, wenn man nach Weltkrieg und Holocaust wieder Teil der zivilisierten Weltgemeinschaft sein möchte (und gut davon lebt, mit seinen einst überfallenen Nachbarn wirtschaftlich im Austausch zu stehen).

Manchmal stauen wir schon, welche Untiefen sich hier mitunter auftun.

Herzliche Grüße

Die Redaktion

Wenn man aber Probleme nicht anspricht, weil man Angst davor hat, die Nazi-Keule um die Ohren gehauen zu bekommen, dann kann man bestimmten Menschen leider nicht helfen. Der Bürgermeister von Duisburg (SPD) hat das ja erlebt (s. Interview in DER SPIEGEL). SPD-Bürgermeister*innen in ganz Deutschland kriegen von den Partei-Theoretiker*innen immer wieder diese Keule um die Ohren gehauen, sobald sie gewisse Probleme ansprechen. (Ich erinnere mich noch gut an das Streitgespräch zwischen dem Kieler OB und dem Juso-Vorsitzenden, in dem Weltfremdheit auf reale Probleme traf. Unerträglich.)

Dass Sinti und Roma damals systematisch verfolgt und umgebracht wurden, ist und bleibt ein schreckliches Verbrechen.